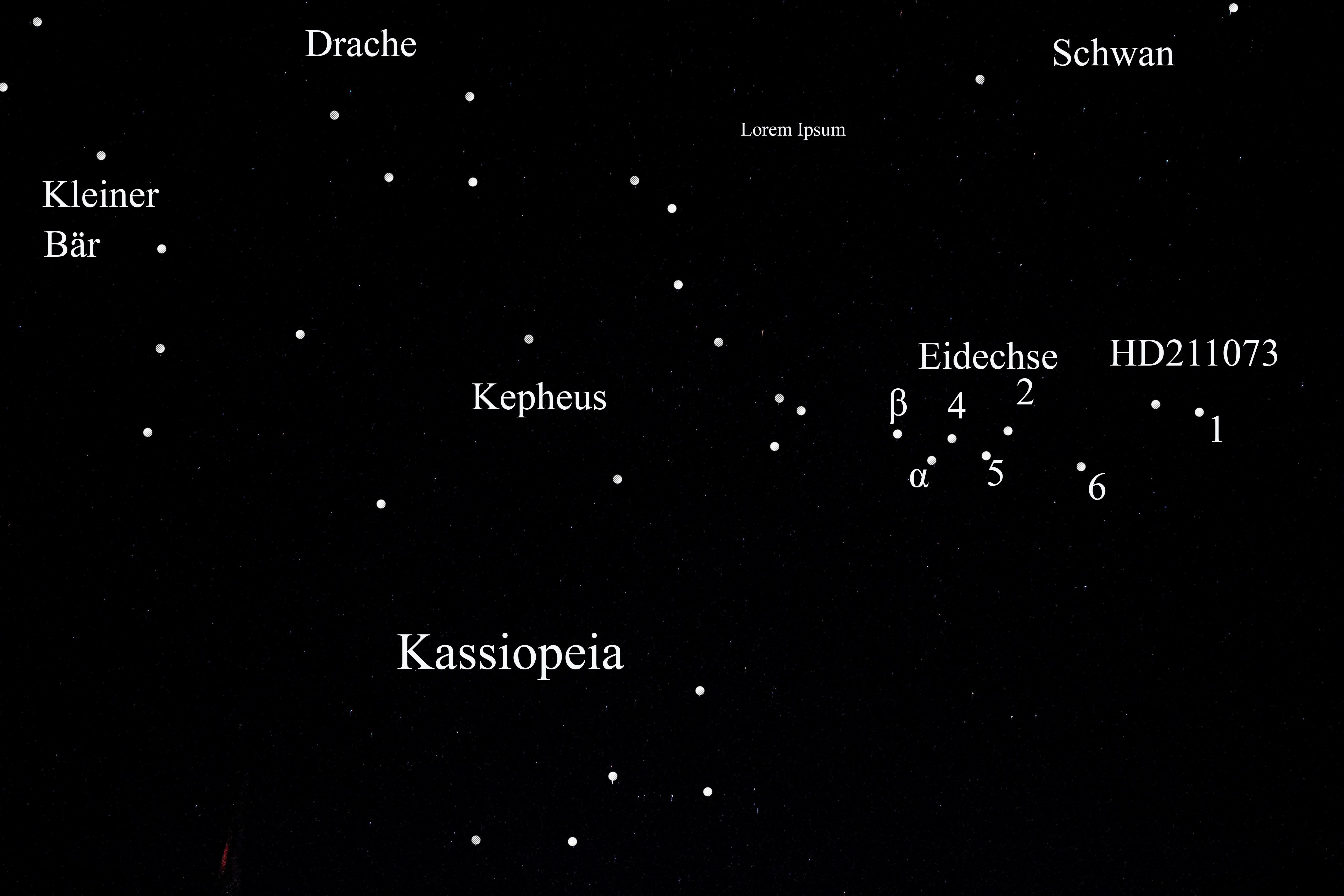

1. β – Beta Lacertae (3 Lacertae, HD 212496)

Beta Lacertae ist ein Riesenstern der Spektralklasse G8III in einer Entfernung von 169 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 1,02 Lichtjahren.

Spektralklassen werden dazu verwendet, um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu den Eigenschaften des Sterns getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.

Die Einteilung der Spektralklassen beruht bis heute auf der Basis, die im 19. Jahrhundert gelegt wurde. Zwischenzeitlich wurde das System immer mehr verfeinert, so dass anhand der Spektralklasse schon eine grobe Zusammenfassung über einen Stern möglich ist.

Beta Lacertae wird laut der SIMBAD-Datenbank in der Spektralklasse G (lateinischer Buchstabe) verortet. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass Sterne der Spektralklasse G in der Mitte ihrer Entwicklung stehen.

Im Regelfall befinden sich Sterne der Spektralklasse G in einem Temperaturbereich von 4.900 bis 6.000 Kelvin. Durch diese nicht allzu hohen Temperaturen haben Sterne ähnlich unserer Sonne keinen großen Energieverbrauch und können mehr als 10 Mrd. Jahre alt werden.

Heute werden die Buchstaben nach dem Licht verteilt, dass sie aussenden. Der Buchstabe G steht für weiß-gelb leuchtende Sterne.

Die Gelben Riesensterne bewegen sich in einem Temperaturbereich von 4.000 bis 7.000 Kelvin, je nach Entwicklungsstand.

Die Oberflächen-Temperatur von Beta Lacertae beträgt ca. 4.693 Kelvin. Unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von rund 5.770 Kelvin (5.507 Grad Celsius).

Die Zahl 9 zeigt in welchem Temperaturbereich ein Stern sich befindet. Die Zahl 0 steht für die wärmsten Sterne, die Zahl 10 steht für die kühlen Sterne der jeweiligen Spektralklasse.

Beta Lacertae wird mit den Zahl 9 als sehr kühler Stern der Spektralklasse G eingestuft.

Die römische Ziffer zeigt die Leuchtkraftklasse eines Sterns an.

Diese beginnen bei VII und endet bei O. O sind die heißesten und hellsten Sterne, die am Anfang ihres Sternenlebens stehen, während VII für Sterne stehen, die ihr Leben hinter sich haben. Wobei die römische Ziffernfolge nicht die Reihenfolge eines Sternenlebens zeigt.

Beta B wird als ein Riesenstern in die Leuchtkraftklasse III eingestuft.

Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G wird jedoch als ein Hauptreihenstern in die Leuchtkraftklasse V und in den Temperaturbereich 2 eingestuft (G2V) Sie ist damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren.

Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt. Unsere Sonne befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium geschieht jedoch schrittweise.

Bei unserer Sonne fusionieren im ersten Schritt zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen.

Da im Kern des Sterns die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich, dass zwei Protonen miteinander fusionieren. In der Chemie und Physik wird das Verbrennen eines Stoffes als Fusion bezeichnet.

Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis Wasserstoff zu Helium wird.

Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen.

Das Neutrino verlässt die Sonne als Strahlung. Die Neutrino-Strahlung erreicht auch unsere Erde, ist jedoch nur schwer nachweisbar. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.

Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gammaphoton außerhalb des Kerns.

Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Dabei werden wieder zwei Protonen frei.

Damit wurde aus vier Protonen ein Helium-Kern. Im Rahmen der Fusionen wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.

Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt. Diese erreicht uns als Sonnenenergie und sorgt für unser Tageslicht.

Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.

Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.

Während bei den Sternen der Klassen O, B und A im Rahmen des sogenannten „CNO-Zyklus“ der größte Teil des Wasserstoffs in Helium umwandeln wird, erfolgt dies bei den Sternen der Spektralklassen Klassen F und G (unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V) im Rahmen der vier Schritte durch die sogenannte „Proton-Proton-Reaktion“.

Doch wenn die F- und G-Sterne eine Masse des 1,4- bis 1,6-fachen unserer Sonne aufweisen wird auch bei ihnen über den CNO-Zyklus der größte Teil der Fusion von Wasserstoff zu Helium erfolgen.

Beta Lacertae besitzt ca. 92% der Masse unserer Sonne.

Er wird als sogenannter “Red Clump Star“ eingestuft, ein entwickelter Riesenstern der in der Entwicklung schon weiter als unsere Sonne ist.

Während der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium bei Beta Lacertae verringerten sich die Teilchen im Kern des Sterns, gleichzeitig stieg aber die Atommasse von 0,5 auf 1,33 atomare Einheiten an, da Helium eine wesentlich höhere Atommasse besitzt als Wasserstoff.

Um das Temperatur- und Druckgleichgewicht aufrecht zu erhalten, kam es zu einer Verdichtung der Masse. Die Gravitation, die nach innen wirkt war stärker als der Gasdruck der nach außen wirkt. Das bedeutet, durch die Massenanziehung (Gravitation) verdichtet sich der Kern noch mehr. Dadurch kam es zu einem Temperaturanstieg.

Nachdem der Wasserstoff im Kern aufgebraucht war kam es durch den Temperaturanstieg wegen der Verdichtung im Kern in der bis dahin inaktiven Wasserstoffhülle von Beta Lacertae ebenfalls zu einer Kernfusion.

Auch hier wurde aus dem Wasserstoff Helium.

Das Verbrennen des Wasserstoffs vom Kern zur Hülle wird Wasserstoff-Schalenbrennen genannt (wie die Schalen einer Zwiebel). Dadurch wird die Hülle des Sterns weiter nach außen getrieben und der Radius des Sterns wurde größer.

Durch das Wasserstoff-Schalenbrennen wurde immer mehr Wasserstoff in Helium umgewandelt, wodurch sich auch der Stern immer mehr und schneller verwandelte. Durch die geringer werdenden Wasserstoff-Teilchen nahm die Atommasse und der Gravitationsdruck weiter zu.

Am Ende der Wasserstoff-Fusion war die Dichte im Kern so hoch, dass dieser zu einem Weißen Zwergs entartet (nur der Kern).

Entartung bedeutet, dass sich die Materie nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt, da die Dichte so extrem groß ist. Es hat nichts mit dem klassischen idealen Gas zu tun.

Durch die hohe Dichte und Temperatur begann nun das Helium-Brennen. Das heißt, es werden drei Helium-Kerne im Inneren des Sterns im Rahmen einer Kernfusion in Kohlenstoffe und Sauerstoff umgewandelt. Dabei wird Gammastrahlung ausgesendet.

Diese Kernfusion kann nur bei Temperaturen von über 100 Mio. Kelvin stattfinden. Der Vorgang wird auch als Drei-Alpha-Prozess bezeichnet. Durch den äußerst rasch aufschaukelnden Prozess wird die Temperatur sehr schnell sehr hoch. Die explosionsartige Fusion von Helium im Drei-Alpha-Prozess wird auch Helium-Blitz genannt.

Sobald die Kerntemperatur genügend hoch war, wurde die Entartung wieder aufgehoben. Dadurch, dass das Gas wieder „normal“ wird und der herrschende Gasdruck wiederum temperaturabhängig ist, kam es zu einer heftigen Expansion von Beta Lacertae. Er dehnte sich aus und sein Umfang wurde größer.

Beta Lacertae besitzt heute den ca. 11,29-fachen Radius unserer Sonne. Aufgrund der vergrößerten Oberfläche besitzt er die rund 55,7-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

Die Red Clump Stars wie Beta Lacertae (Roten Klumpensterne) haben ihren Namen durch die Lage im Hertzsprung-Russel-Diagramm.

Sie sind dort eine Ansammlung von Roten Riesen mit einer Temperatur im Bereich von 5.000 Kelvin und einer Helligkeit im Bereich von 0,5 mag (etwas mehr oder weniger). Sie treten an einer Stelle im Diagramm vermehrt auf und bilden dort einen „Klumpen“.

Vielfach treten sie in Kugelsternhaufen mittleren Alters auf.

Die Red Clump Stars sind ehemalige Hauptreihensterne, die die Wasserstoff-Fusion im Kern vor langer Zeit beendet haben und mittlerweile Helium im Kern fusionieren.

Beta Lacertae dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 17 km/s. Unsere Sonne hat eine Drehgeschwindigkeit von ca. 2 km/s und benötigt 25 Tage für eine Drehung.

Beta Lacertae weist eine visuelle Helligkeit von 4,130943 mag auf, die im sogenannten “G-Band“ gemessen wurde.

Für den Astrometrie-Satelliten GAIA ist es schwierig Sterne mit einer größeren Helligkeit als 3 mag zu vermessen. Daher wurde die überwiegende Mehrheit der Sterne mit einer visuellen Helligkeit zwischen 10 und 15,5 mag im G-Band gemessen. GAIA benutzt dabei eine eigene Definition der “G-Band-Magnitude“.

Die G-Band-Magnitude ist eine scheinbare Helligkeit von Himmelsobjekten wie sie von der Raumsonde Gaia gemessen wird.

Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, umso schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop sichtbar.

Die Magnitudenzahl wurde in einem logarithmischen System entwickelt, um die Lichtschwäche eines Sterns darzustellen. Unsere Sonne hat eine visuelle Helligkeit von ca. -26,7 mag.

Die absolute Helligkeit von Beta Lacertae beträgt ca. – 0,559 mag betragen. Die absolute Helligkeit wird aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag. 32,6 Lichtjahren entsprechen 10 Parsec, eine weitere astronomische Entfernungseinheit.

Beta Lacertae kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von 11,02 km/s auf uns zu.

Unter der WDS-Nr. J22236+5214 werden Beta zwei Sterne zugerechnet.

Der Washington Double Star Catalog (WDS) ist eine astronomische Datenbank mit mehr als 150.000 Sternensystemen von Sternen, die jedoch meist nur visuell sehr nahe stehen.

Laut der SIMBAD-Daten wird Beta Lacertae als mögliches Doppelstern oder Mehrfachsternensystem geführt. Über den oder die möglichen Begleiter ist nichts bekannt.

2. α - Alpha Lacertae (7 Lacertae, HD 213558)

Alpha Lacertae ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse A1V in einer Entfernung von 103,56 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 0,66 Lichtjahren.

Er befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Sterne der Spektralklasse A stehen für weiß leuchtende Sterne. Diese Sterne weisen Oberflächen-Temperaturen im Bereich von 7.400 bis 10.000 Kelvin auf. Bei diesen Sternen erfolgt die Kernwasserstoff-Fusion zum größten Teil durch den CNO-Zyklus.

Die Oberflächen-Temperatur von Alpha Lacertae beträgt etwa 9.840 Kelvin und er strahlt mit der rund 28-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Aufgrund der hohen Temperaturen besitzen die Sterne der Spektralklasse A eine hohe Leuchtkraft und können daher gut am Nachthimmel beobachtet werden.

Alpha Lacertae besitzt die ca. 2,2-fache Masse und den ca. 2,14-fachen Radius unserer Sonne.

Alpha Lacertae dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von rund 146 km/s und einer Rotationsdauer von etwas weniger als 17 Stunden.

Alpha Lacertae weist eine visuelle Helligkeit von 3,783707 mag und eine absolute Helligkeit von ca.1,27 mag auf.

Alpha Lacertae wird als ein „High Proper Motion Star“ eingestuft.

Die High Proper Motion Star Sterne zeigen, im Vergleich zu anderen Sternen in ihrer unmittelbaren visuellen Nähe, eine größere Bewegung am Nachthimmel. Der Stern mit der größten Eigenbewegung ist Barnards Pfeilstern mit einer Bewegung von 10,4 Bogensekunden pro Jahr. Seine Geschwindigkeit wird auf etwa 140 km/s geschätzt.

Alpha Lacertae kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von 12,66 km/s auf uns zu. Sein Alter wird auf rund 400 Mio. Jahre geschätzt.

Laut dem WDS-Katalog werden unter der WDS-Nr. J2213+5017 zwei Sterne geführt (Alpha Lacertae und UCAC4 702-107101).

UCAC4 702-107101(WDS J2213+5014B) ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in einer Entfernung von 2.515 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 25,6 Lichtjahren.

Das Doppelsternsystem weist ein visuelle Helligkeit von 12,4856 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 3,05 mag auf.

3. 4 Lacertae, HD 212593

HD 212593 ist ein weiß-blau leuchtender Blauer Riesenstern der Spektralklasse B8.5II in einer Entfernung von 2.577 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 181,5 Lichtjahren.

Die Blauen Riesensterne sind keine ehemaligen Zwergsterne, sondern werden in einer Gaswolke schon als Riesen geboren.

Obwohl sie dabei schon die Größe von Roten Riesen erreichen können, stehen sie noch am Anfang ihres Sternenlebens. Aufgrund des hohen Drucks und der großen Masse dauert die Fusion von Wasserstoff zu Helium nur einige zehn Millionen Jahre (unsere Sonne benötigt dafür mehr als 9,5 Mrd. Jahre).

Die blauen Riesen entstehen wie alle Sterne in den sogenannten Dunkelwolken. Dunkelwolken sind die kalten, dichten und dunklen interstellaren Gaswolken. Durch das staubige Material (eventuell auch gröbere Strukturen bis hin zu Kometen) wird das Licht der dahinter liegenden Sterne abgedunkelt.

HD 212593 besitzt die ca. 19-fache Masse und den rund 59-fachen Radius unserer Sonne. Sein Alter wird auf etwa 25 Mio. Jahre geschätzt.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 11.800 Kelvin und er strahlt mit der rund 62.000-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Seine Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 28 km/s.

HD 212593 weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,509516 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 4,98 mag auf. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 26 km/s auf uns zu.

Da die Blauen Riesen für ein stellares Leben regelmäßig nur eine geringe Lebenserwartung haben, finden sich viele der Blauen Riesen in den sogenannten „OB-Assoziationen“.

Die OB-Assoziationen sind eine Ansammlung von jungen Sterne, die nur lose miteinander verbunden sind. Sie sind im Regelfall auch ihre Geburtsstätte.

HD 212593 gehört vermutlich der „LacOB1-Association“ (LacOB1) an. LacOB1 ist eine Sternenentstehungsregion im Sternbild Eidechse mit mehr als hundert Sternen.

4. 5 Lacertae (V412 Lacertae, HD 213310)

HD 213310 ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in einer Entfernung von 1.600 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 100 Lichtjahren.

In einem spektroskopischen Doppelsternsystem stehen die beiden Sterne so nahe beieinander, dass es nicht möglich ist diese im Teleskop als zwei Sterne aufzulösen. Nur durch ihre Spektrallinien (unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichts) können sie getrennt werden.

Da die Umlaufbahn keinem Kreis sondern einer Ellipse mit einer Exzentrizität von 0,49 folgt sind die beiden Sterne durchschnittlich 15 AE voneinander entfernt mit einer Umlaufdauer von rund 42 Jahren.

Eine Astronomische Einheit (AE) ist die durchschnittliche Entfernung von der Sonne zur Erde. Diese beträgt ca. 149,6 Mio. km.

Das Doppelsternsystem weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,34 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 4,18 mag auf. Es kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von 12,93 km/s auf uns zu.

V412a ist ein roter Riesenstern der Spektralklasse K9Ia. Er wird als „Slow Irregular Variable“ eingestuft.

Ein Slow Irregular Variable Star (SIV-Star) ist im Regelfall ein Riesenstern, der seine Helligkeit sehr langsam verändert. Diese Variabilität zeigt sich dabei in nur einem schwer zu ermittelnden Zeitraum. Manchmal kann auch keine Periode gemessen werden.

Die SIV-Stars werden im Allgemeinen Katalog der variablen Sterne (GCVS) in die Unterklassen L, LB und LC unterteilt.

V412a wird als Stern der Spektralklasse K in die Unterklasse Lb eingeordnet. Bei V412a verändert sich die Helligkeit in einem Zeitraum von ca. 4,8 Stunden zwischen 4,389 und 4,558 mag.

Bei den L- und Lb-Sterne handelt es sich im Regelfall in der Entwicklung um schon sehr weit fortgeschrittene Riesensterne der Spektralklassen K, M, C und S.

Laut der SIMBAD-Datenbank handelt es sich um einen “Red Supergiant“

Rote Überriesen (RSGs) sind die hellsten Sterne, die man im infraroten Wellenlängenbereich sieht. Sie sind junge und kalte Sterne mit einer typischen Leuchtkraft von mehr dem 100-fachen unserer Sonne.

Von den rund 1.000 bekannten Roten Riesensternen der Leuchtkraftklasse I sind rund 400 RSGs. Der Nachweis der RSGs ist schwierig, da sie vom Temperaturniveau und der Helligkeit den AGB-Sternen (asymptotischen Riesensterne mit geringerer Masse) und den Super-AGB-Sternen (9 bis 10-fache Sonnenmasse) ähneln.

RSGs sind massereiche Sterne mit der 9- bis 40-fachen Masse unserer Sonne und befinden sich bei der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen.

V412a besitzt die ca. 5,11-fache Masse und den ca. 319-fachen Radius unserer Sonne.

Aufgrund der weiten Entfernung können über seinen Entwicklungsstand zur Zeit nur Vermutungen angestellt werden. Er dürfte sich wohl am Ende seines Sternenlebens befinden.

Die Oberflächen-Temperatur von V412A beträgt ca. 3.713 Kelvin und er strahlt aufgrund der vergrößerten Oberfläche mit der rund 17.500-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

V412a dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 50 km/s.

V412b ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse B7/8V und befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

5. 2 Lacertae (HD 212120)

HD 212120 Lacertae ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in einer Entfernung von 524 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 30 Lichtjahren.

HD 212120 A und B sind ca. 0,076 AE voneinander entfernt und weisen eine Umlaufzeit von 2,616 Tagen auf.

Das Doppelsternsystem weist eine visuelle Helligkeit von 4,4772 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 1,55 mag auf. Es wird auf ein Alter von etwa 70 Mio. Jahre geschätzt und kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von 9,5 km/s auf uns zu.

Das Doppelsternsystem wird als sogenanntes “Rotating Ellipsoidal Variable“ eingestuft.

Rotating Ellipsoidal Variables (REV) sind Doppelsternsysteme, bei denen die beiden Sterne so nahe beieinander stehen und durch ihre gegenseitige Gravitation sich derart verzerren, dass die beiden Sterne nicht mehr die Form einer Kugel sondern eher die eines Ellipsoid annehmen.

Die Helligkeitsveränderungen entstehen dabei nicht durch gegenseitige Bedeckungen sondern treten durch Änderungen der Lichtemissionsfläche aufgrund der Verzerrungen der Sterne auf.

Die Helligkeitsveränderungen sind im Regelfall nicht größer als 0,1 mag. Die Periode entspricht der Umlaufbewegung des Doppelsternsystems.

Die beiden Sterne HD 212120 A und B werden als Sterne der Spektralklasse B eingestuft.

HD 212120A ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse B6V.

Sterne der Spektralklasse B sind extrem heiß und verbrennen ihren Vorrat an Wasserstoff so schnell, dass sie "nur" ein Alter von etwa 100 Millionen Jahre erreichen können.

Die Oberflächen-Temperatur von HD 212120A beträgt rund 15.100 Kelvin und er strahlt mit der ca. 863-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Die Sterne der Spektralklasse B sind zwar seltener anzutreffen, aufgrund ihrer Helligkeit werden aber etwa ein Drittel der hundert hellsten Sterne am Sternenhimmel der Spektralklasse B zugerechnet.

HD 212120A besitzt etwa die 5-fache Masse und den ca. 4,3-fachen Radius unserer Sonne.

Er nähert sich wahrscheinlich dem Ende der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. Seine Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 44 km/s und er benötigt für eine Umdrehung rund 4,9 Tage.

HD 212120B ist ebenfalls ein Hauptreihenstern der Spektralklasse B6V.

Er besitzt die rund 3-fache Masse, den ca. 3,3-fachen Radius und die ca. 203-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur wird auf etwa 12.000 Kelvin geschätzt.

Unter der WDS-Nummer WDS J22210+4632B (UCAC2 47557663) wird 2 Lacertae noch ein weiterer Stern zugerechnet, der jedoch nur visuell in der Nähe des Doppelsternsystems steht.

UCAC2 47557663 befindet sich in einer Entfernung von 2.184 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 22,5 Lichtjahren.

Er weist eine visuelle Helligkeit von 11,568940 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 2,44 mag auf.

Die Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 7.719 Kelvin. UCAC2 47557663 besitzt den ca. 1,56-fachen Radius und die rund 7,83-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

2 Lacertae steht visuell vor der LacOB1-Assoziation. Das Sternensystem dürfte jedoch zu weit entfernt sein, um zu der Sternenansammlung zu gehören.

6. 6 Lacertae (HD 213420)

6 Lacertae ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in einer Entfernung von 958 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 80 Lichtjahren.

Es ist ein sogenanntes „Single Line Spectroscopic Binaries“.

Single Line Spectroscopic Binaries sind Doppelsternsysteme, bei denen nur das Sternenspektrum eines Sterns beobachtet werden kann. Aufgrund der unterschiedlichen Radialgeschwindigkeitskurven verrät jedoch der zweite Stern seine Anwesenheit.

Die beiden Sterne HD 213420A und B weisen ein Umlaufzeit von rund 880 Tagen auf.

Das Doppelsternsystem weist eine visuelle Helligkeit von 4,4213 mag und einer absolute Helligkeit von ca. – 2,92 mag auf.

HD 213420A ist ein weiß-blau leuchtender Blauer Unterriese der Spektralklasse B2IV.

Ein Unterriese ist ein Stern der kurz davor steht die Wasserstoff-Fusion zu beenden oder aber diese bereits beendet hat. Am Ende der Wasserstoff-Fusion wird der Kern eines Sterns immer dichter, die Temperatur steigt an und der Stern wird heißer und leuchtkräftiger.

Dadurch haben Unterriesen eine höhere Leuchtkraft als ein Hauptreihenstern der gleichen Spektralklasse.

Die Oberflächen-Temperatur von HD 213420A beträgt ca. 21.050 Kelvin und er strahlt mit der rund 34.590-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

HD 213420A besitzt die ca. 12,5-fache Masse und den rund 6,9-fachen Radius unserer Sonne.

Über HD213420B Lacertae ist bis auf seine Anwesenheit nichts bekannt.

Das Doppelsternsystem befindet sich wie 4 Lacertae in der Sternen-Assoziation LacOB1. Es kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von 8,7 km/s auf uns zu.

7. HD 211073, HR 8485

HD 211073 ist ein Mehrfach-Sternensystem in einer Entfernung von 570,4 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 15 Lichtjahren.

Das Doppelsternsystem HD211073 Aa/Ab und der Stern HD 211073 Ac haben eine Umlaufzeit von etwa 125 Jahren.

Im Doppelsternsystem HD 211073Aa/Ab wird die Umlaufbahndauer auf etwa 60 Jahre geschätzt. Über den Stern HD 211073 Ab ist nichts bekannt. Es bestehen verschiedene Ansichten, die bezweifeln, dass es den Stern gibt.

Über die Entfernungen der Sterne zu einander ist nichts bekannt.

Das Sternensystem weist eine visuelle Helligkeit von 3,990364 mag und eine absolute Helligkeit von – 2,22 mag. Es kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von 11,4 km/s auf uns zu.

HD 211073 Aa ist ein orange leuchtender Roter Riesenstern der Spektralklasse K2.5III, der sich noch mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff befindet.

HD 211073 Aa ist ein Stern der sich im sogenannten “Horizontal Branch“ befindet.

Der „Horizontal Branch“ (HB) ist eine Verzweigung im Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD). Dort befinden sich die Sterne, die bereits den „Red Giant Branch“ (der Rote Riesenast) hinter sich gelassen haben.

Bei Sternen, die zwischen 0,5 und 2,3 Sonnenmassen kommt es zum „Helium-Blitz“. Sie besitzen danach ähnlich Massen und Helligkeiten. Der Radius des Sterns und die Temperatur sind davon abhängig wie groß die Masse in der Wasserstoffhülle (Schale) um den Heliumkern ist.

Ein Stern mit einer größeren Wasserstoffhüllen ist nicht so heiß und nicht so leuchtkräftig.

Bei Sternen zwischen 2,3 und 8 Sonnenmassen sind die Heliumkerne größer und entarten erst gar nicht. Die Fusion im Kern erfolgt ruhiger und wird von den Plasmaschichten des Sterns absorbiert (aufgenommen) und sind damit nicht mehr sichtbar.

Ab 8 Sonnenmassen erfolgt die Kernfusion im Heliumkern reibungsloser und es werden dann auch die schweren Elemente gebildet.

HD 211073 Aa besitzt etwa die 2,23-fache Masse und den ca. 45,7-fachen Radius unserer Sonne. Aufgrund der vergrößerten Oberfläche strahlt er mit der rund 574-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt etwa 4.180 Kelvin.

HD 211073 Aa gilt als variabler Stern und verändert seine Helligkeit um 0,05 mag.

HD 211073 Ac besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 8,15 mag.

Das Sternensystem befindet sich im Reflexionsnebel VdB151, welcher der LacOB1-Association zugerechnet wird.

Ein Reflexionsnebel ist eine Staub- und Nebelwolke, die von einem Stern beleuchtet wird. Diese aus interstellarem Staub bestehenden Nebel sind nicht heiß genug um selbst zu leuchten.

Laut dem WDS-Katalog werden unter der Nummer noch weitere 8 Sterne geführt, die jedoch alle nur visuelle in der Nähe von HD 211073 stehen.

8. 1 Lacertae (HD 211388)

HD 211388 ist ein orange leuchtender Roter Riesenstern der Spektralklasse K3II-III in einer Entfernung von 678 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 18,6 Lichtjahren.

Er befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff.

HD 211388 wird als „Bright Giant Star“ (BG-Star, sehr helle Riesensterne) eingestuft. Diese Sterne befinden in einem Übergangstadium von einem Riesenstern zu einem Überriesen und haben dadurch eine erhöhte Leuchtkraft. Im Regelfall sind die Roten BG-Sterne genauso groß wie die Roten Riesen.

HD 211388 besitzt die ca. 4,16-fache Masse und den rund 69-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.288 Kelvin und er strahlt mit der etwa 1.450-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Sein Alter wird auf ca. 170 Mio. Jahre geschätzt.

HD 211388 weist eine visuelle Helligkeit von 3,665172 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 2,92 mag auf. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von 8,58 km/s auf uns zu.