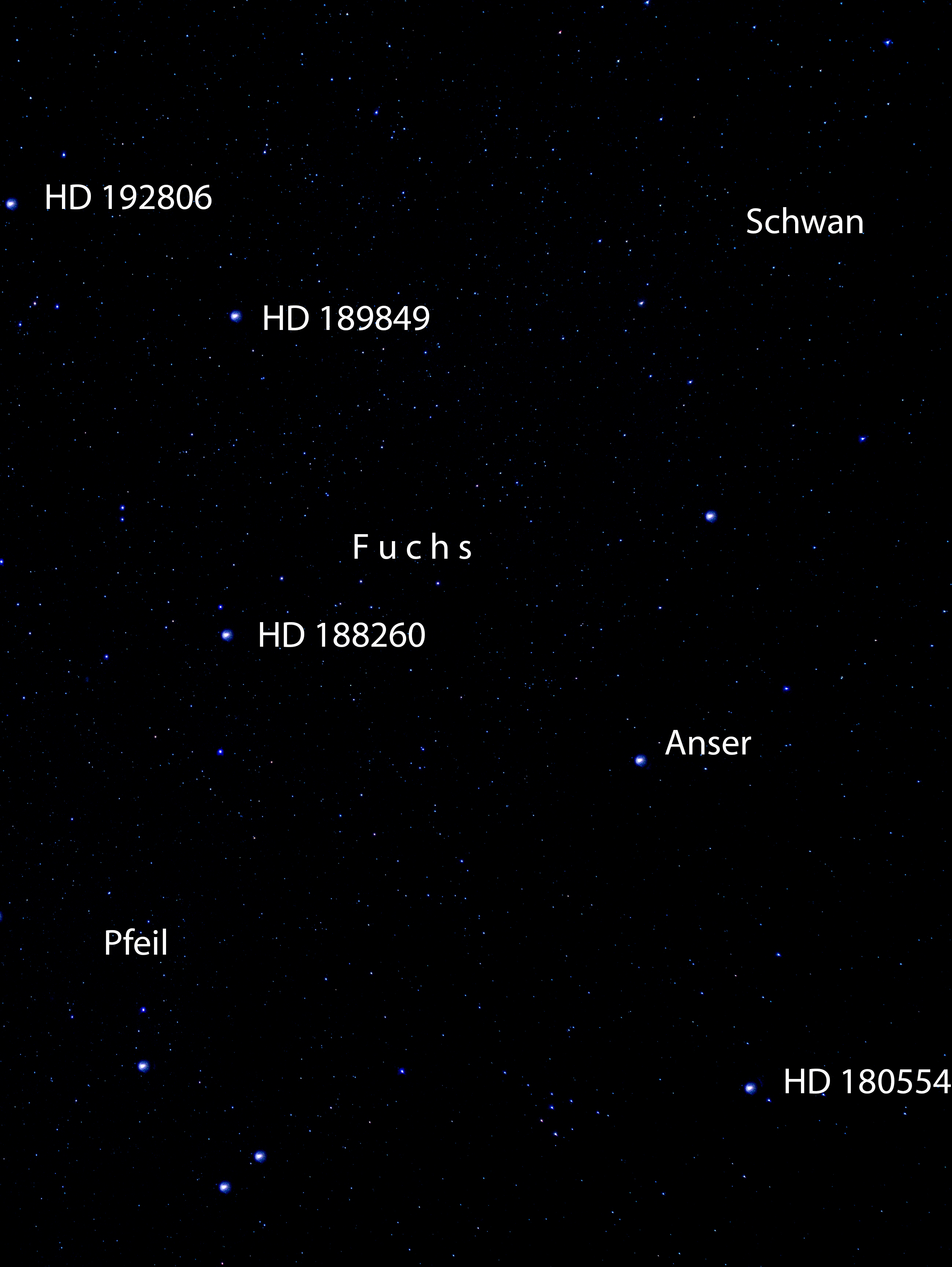

1. Anser (α - Alpha Vulpeculae, 6 Vulpeculae HD 183439)

Anser ist ein orange leuchtender Riesenstern der Spektralklasse M0.5IIIb in einer Entfernung von ca. 326 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 9,15 Lichtjahren.

Spektralklassen werden dazu verwendet, um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu den Eigenschaften des Sterns getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.

Die Einteilung der Spektralklassen beruht bis heute auf der Basis, die im 19. Jahrhundert gelegt wurde. Zwischenzeitlich wurde das System immer mehr verfeinert, so dass anhand der Spektralklasse schon eine grobe Zusammenfassung über einen Stern möglich ist.

Anser wird laut der Simbad-Datenbank in der Spektralklasse M (lateinischer Buchstabe) verortet. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass Sterne der Spektralklasse M am Ende ihrer Entwicklung stehen.

Daher wurde die Spektralklasse M auch als „späte Klasse“ bezeichnet. Heute werden die Buchstaben nach dem Licht verteilt, dass die Sterne aussenden. Der Buchstabe M steht für orange-rot leuchtende Sterne.

Sterne der Spektralklasse M können sich in verschiedenen Entwicklungsstufen eines Sternenlebens befinden. Da sind auf der einen Seite die Roten Zwerge.

Sie sind die kleinsten Sterne am Nachthimmel, und aufgrund ihrer geringen Leuchtkraft ist keiner von ihnen mit dem bloßen Auge zu sehen, obwohl sie rund 75% aller Sterne in unserer Galaxis ausmachen. Sie stehen meist am Anfang ihres Sternenlebens, auch wenn sie schon sehr alt sind.

Auf der anderen Seite befinden sich aber auch die Riesen und Überriesen, wie Anser, die größten bekannten Sterne, in der Spektralklasse M. Nur aufgrund ihrer Größe, die mehr als eine Astronomische Einheit betragen kann, sind sie dann meist sehr deutlich am Nachthimmel als helle und rötlich leuchtende Sterne zu erkennen.

Eine Astronomische Einheit (AE) ist die durchschnittliche Entfernung von der Sonne zur Erde. Diese beträgt ca. 149,6 Mio. km.

Die Zahlen 1 bis 2 zeigt in welchem Temperaturbereich ein Stern sich befindet. Die Zahl 0 steht für die wärmsten Sterne, die Zahl 10 steht für die kühlen Sterne der jeweiligen Spektralklasse.

Anser wird mit den Zahl 0,5 als ein sehr warmer Stern der kühlen Spektralklasse M eingestuft.

Sterne der Spektralklasse M sind die kühlsten Sterne und weisen Oberflächen-Temperaturen im Bereich von 2.000 bis 3.700 Kelvin auf.

Laut den Daten des Gaia-DR-Katalogs beträgt seine Oberflächen-Temperatur von Anser 3.851 Kelvin wobei er dann eher als ein Stern der Spektralklasse K einzuordnen wäre. Unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ca. 5.770 Kelvin (5.507 Grad Celsius).

Die römische Ziffer zeigt die Leuchtkraftklasse eines Sterns an.

Diese beginnen bei VII und endet bei O. O sind die heißesten und hellsten Sterne, die am Anfang ihres Sternenlebens stehen, während VII für Sterne stehen, die ihr Leben hinter sich haben. Wobei die römische Ziffernfolge nicht die Reihenfolge eines Sternenlebens zeigt.

Anser wird als leuchtkräftiger (b, bright) Riesenstern in die Leuchtkraftklasse IIIb eingestuft.

Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V (Zwergstern) und damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren.

Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt. Unsere Sonne befindet sich noch Mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium geschieht jedoch schrittweise.

Bei unserer Sonne fusionieren im ersten Schritt zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen. Da im Kern des Sterns die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich, dass zwei Protonen miteinander fusionieren. In der Chemie und Physik wird das Verbrennen eines Stoffes als Fusion bezeichnet.

Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis Wasserstoff zu Helium wird.

Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen.

Das Neutrino verlässt die Sonne als Strahlung. Die Neutrino-Strahlung erreicht auch unsere Erde, ist jedoch nur schwer nachweisbar. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.

Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gammaphoton außerhalb des Kerns.

Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Dabei werden wieder zwei Protonen frei.

Damit wurde aus vier Protonen ein Helium-Kern. Im Rahmen der Fusionen wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.

Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt. Diese erreicht uns als Sonnenenergie und sorgt für unser Tageslicht.

Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.

Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.

Anser ist schon sehr viel weiter als unsere Sonne.

Am Ende der Kernwasserstofffusion hat er sich in seinem Aufbau verändert.

Auf der einen Seite ist in diesem Stadium der Masseverlust des Sterns so stark, dass der Stern nun einen großen Teil seiner Masse einbüßt. Auf der anderen Seite ist aber die Dichte im Kern mit ca. 700 kg/cm³ so hoch, dass der Kern zu einem Weißen Zwergs entartet (nur der Kern).

Entartung bedeutet, dass sich die Materie nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt, da die Dichte so extrem groß ist. Es hat nichts mit dem klassischen idealen Gas zu tun.

Durch die hohe Dichte und Temperatur hat in Anser dann das Helium-Brennen begonnen. Das heißt, es werden drei Helium-Kerne im Inneren des Sterns im Rahmen einer Kernfusion in Kohlenstoffe und Sauerstoff umgewandelt. Dabei wird Gammastrahlung ausgesendet.

Diese Kernfusion kann nur bei Temperaturen von über 100 Mio. Kelvin stattfinden. Der Vorgang wird auch als Drei-Alpha-Prozess bezeichnet. Durch den äußerst rasch aufschaukelnden Prozess wird die Temperatur sehr schnell sehr hoch. Die explosionsartige Fusion von Helium im Drei-Alpha-Prozess wird auch Helium-Blitz genannt.

Sobald die Kerntemperatur genügend hoch war, wurde die Entartung wieder aufgehoben. Dadurch, dass das Gas wieder „normal“ wird und der herrschende Gasdruck wieder temperaturabhängig ist, kam es zu einer heftigen Expansion des Sterns. Anser dehnte sich aus und sein Umfang wurde größer.

Anser besitzt in etwa dieselbe Masse wie unsere Sonne, jedoch den etwa 49-fachen Radius.

In seiner Entwicklung steht Anser wahrscheinlich vor dem dritten „dregde-up“.

Bei einem dredge-up erstreckt sich die Konvektionszone von der Sternenoberfläche bis hinein die einzelnen Materialschichten eines Sterns. Dadurch werden die dort entstandenen neuen Elemente in die Sternen-Atmosphäre verbracht.

Die meiste Zeit besitzt ein Stern mehrere stabile Regionen (Schichten), die sich wie Zwiebelschalen um einen Stern legen. Zwischen diesen Schalen findet in der kleinen Konvektionszone, die ein Teil der Regionen sind, ein Wärmeaustausch durch die Konvektion statt.

Bei der Konvektion kommt zu Wärmeübertragung und einer Vermischung der Schichten.

In der Konvektionszone ist diese Schicht gegenüber der Konvektion instabil. Dabei wird dann die Energie durch Strahlung und Leitung transportiert.

Während eines dredge-up wird die im Regelfall nur kleine Konvektionszone sehr groß. Jeder dredge-up führt zu einer weiteren Entwicklung des Sterns.

Die erste dredge-up tritt auf, wenn ein Hauptreihenstern sich zum ersten Mal zu einem Roten Riesenstern entwickelt. Das Ergebnis ist für uns sichtbar, indem in der äußeren Atmosphäre die Ergebnisse der Wasserstofffusion sichtbar werden.

Die Isotopen-Verhältnisse der Isotopen 12C/13C haben sich ebenso verringert wie die C/N-Verhältnisse. Auch die Oberflächenhäufigkeiten von Lithium und Beryllium können sich verringert haben.

Da Anser nur die Masse unserer Sonne besitzt, kommt es bei ihm nicht zum zweiten dregde up. Die zweite dredge-up tritt bei Sternen mit der 4- bis 8-fachen Masse unserer Sonne auf. Am Ende der Kernhelium-Fusion werden die entstanden Produkte aus dem CNO-Zyklus vermischt.

Dies wird dadurch sichtbar, dass die Oberflächen-Häufigkeit von 4He und 14N zunimmt, während die Menge von 12C und 16O abnimmt.

Der dritte dredge up erfolgt dann wenn Anser sich zu einem “Asymptotic Giant Branch Star“ (AGB-Stern) entwickelt hat. Vor dieser Entwicklungsstufe steht Anser.

Ein AGB-Stern ist benannt nach seiner Lage im Hertzsprung-Russel-Diagramm (HRD-Diagramm). Dort gibt es eine Region, in der die Riesensterne vom Hauptstrahl, wie ein Ast (branch) bei einem Baum, abzweigen.

Im HRD-Diagramm sind dort die kühleren Riesensterne beheimatet. Nach der gängigen Theorie befinden sich alle Sterne, die eine Masse im Bereich von 0,6 bis 10 Sonnenmassen besitzen, einmal in ihrem Sternenleben im AGB-Zweig.

AGB-Sterne besitzen einen verdichteten Kern aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Der Kern ist von einer helium-brennenden Schale umgeben, der sich an die äußere wasserstoff-brennenden Schale anschließt.

Daran schließt sich dann eine sehr große Hülle mit Wasserstoff an. Diese Hülle wird vom Sterneninneren durch Konvektion (Austausch und Vermischung der einzelnen Schichten) durchgemischt.

Durch die regelmäßige Durchmischung der einzelnen Regionen kommt es zu kernphysikalischen Prozessen, in denen ein Großteil alle bekannten Elemente entstehen. Diese Elemente werden im Rahmen der Konvektion an die Oberfläche des Sterns getragen.

Anser hat eine visuelle Helligkeit von 3,6545 mag. Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, umso schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop zu sichtbar.

Die Magnitudenzahl wurde in einem logarithmischen System entwickelt, um die Lichtschwäche eines Sterns darzustellen. Unsere Sonne hat eine visuelle Helligkeit von ca. – 26,74 mag.

Die visuelle Helligkeit wurde von GAIA im sogenannten “G-Band“ gemessen.

Für den Astrometrie-Satelliten GAIA ist es schwierig Sterne mit einer größeren Helligkeit als 3 mag zu vermessen. Daher wurde die überwiegende Mehrheit der Sterne mit einer visuellen Helligkeit zwischen 10 und 15,5 mag im G-Band gemessen. GAIA benutzt dabei eine eigene Definition der “G-Band-Magnitude“.

Die G-Band-Magnitude ist eine scheinbare Helligkeit von Himmelsobjekten.

Seine absolute Helligkeit beträgt ca. 1,345 mag. Die absolute Helligkeit wird aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag. 32,6 Lichtjahre sind 10 Parsec, eine andere astronomische Entfernungseinheit.

Aufgrund seiner Größe besitzt Anser die ca. 473-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 4,6 km/s. Unsere Sonne hat eine Drehgeschwindigkeit von ca. 2 km/s und benötigt etwa 25 Tage für eine Drehung.

Anser wird in der SIMBAD-Datenbank als sogenannter “High Proper Motion Star“ aufgeführt.

Diese Sterne zeigen im Vergleich zu anderen Sternen in ihrer unmittelbaren visuellen Nähe eine größere Bewegung am Nachthimmel. Der Stern mit der größten Eigenbewegung ist Barnards Pfeilstern mit einer Bewegung von 10,4 Bogensekunden pro Jahr. Seine Geschwindigkeit wird auf etwa 140 km/s geschätzt.

Anser entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 85 km/s von uns.

Es gibt Vermutungen, dass um Anser noch ein Begleiter in einer sehr engen Umlaufbahn kreisen könnte. Nachgewiesen wurde bisher noch keiner.

Interessant ist noch die Herkunft von Anser. Diese wird im Arcturus-Strom vermutet, benannt nach dem Stern Arctur im Sternbild Bootes. Diese Sterne werden einer ehemaligen kleinen Zwerg-Galaxie zugerechnet, die vor langer Zeit von unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, einverleibt wurde.

2. HD 188260 (13 – Vulpeculae)

HD 188260 ist wahrscheinlich ein Doppelsternsystem in einer Entfernung von 338,5 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von ca. + / - 3,17 Lichtjahren.

HD 188260A und B hätten dabei eine Umlaufzeit von ca. 615 Jahren. Mehr ist nicht bekannt.

HD 188260A wird als ein Stern der Spektralklasse B9.5III eingestuft. Er befindet sich wahrscheinlich noch in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 8.800 Kelvin. Damit könnte er auch ein sehr heißer Stern der Spektralklasse A sein. Er besitzt den ca. 1,3-fachen Radius und die ca. 180-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

HD 188260A wird als ein Blauer Riese eingestuft.

Die Blauen Riesensterne sind keine ehemaligen Zwergsterne, sondern werden in einer Gaswolke schon als Riesen geboren. Obwohl sie dabei schon die Größe von Roten Riesen erreichen können, stehen sie noch am Anfang ihres Sternenlebens.

Aufgrund des hohen Drucks und der großen Masse dauert die Fusion von Wasserstoff zu Helium bei den Blauen Riesen nur einige zehn Millionen Jahre (unsere Sonne benötigt dafür mehr als 9,5 Mrd. Jahre).

Die blauen Riesen entstehen wie alle Sterne in den sogenannten Dunkelwolken. Dunkelwolken sind die kalten, dichten und dunklen interstellaren Gaswolken. Durch das staubige Material (eventuell auch gröbere Strukturen bis hin zu Kometen) wird das Licht der dahinter liegenden Sterne abgedunkelt.

Da die Blauen Riesen für ein stellares Leben regelmäßig nur eine geringe Lebenserwartung ausweisen, finden sich viele der Blauen Riesen in den sogenannten „OB-Assoziationen“. Die OB-Assoziationen sind eine Ansammlung von jungen Sternen, die nur lose miteinander verbunden sind. Sie sind im Regelfall ihre Geburtsstätte.

HD 188260A dreht sich mit einer für einen Stern seiner Spektralklasse geringen Rotationsgeschwindigkeit von ca. 45 km/s.

Er weist eine visuelle Helligkeit von 4,625988 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 0,4513 mag auf.

HD 188260B weist eine visuelle Helligkeit von ca. 7,37 mag auf. Mehr ist über ihn nicht bekannt.

HD 188260 kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 28,10 km/s auf uns zu.

3. HD 189849 (NT Vulpeculae, 15 Vupeculae)

HD 189849 ist ein Stern der Spektralklasse A4IIIm in ca. 246,25 Lichtjahren Entfernung mit einer Abweichung von + / - 5,11 Lichtjahren.

Er wird als ein „Alpha-2-Canum-Venaticorum-Variabler Stern“ (α2CVn Variabler-Stern) eingestuft.

α2 CVn Variable sind chemisch andersartige Hauptreihensterne der Spektralklasse B8p bis A7p. Sie besitzen starke Magnetfelder und starke Silizium-, Strontium- oder Chrom-Spektrallinien.

In einer Ausgabe der “Publications of the Astronomical Society of the Pacific” der “Astronomical Society of the Pacific“ von 2016 befasst sich eine Veröffentlichung ausführlich mit HD 189849 (Elemental Abundance Analyses with DAO Spectrograms. XXXIX. The Am Stars 2 UMa and 15 Vul von H. Çay, Aysegul Teker Yelkenci, and Saul J. Adelman).

Dabei wurden die Sterne 2 Ursa Majoris (2UMa) und HD 189849 (15 Vul) genauer untersucht. Dort wird HD 189849 in die Unterklasse der “AM-Sterne“ eingestuft.

Die Am-Sterne sind eine Unterklasse der chemically peculiar stars (chemisch eigentümlich Sterne) (CP-Sterne), des Spektraltyps A, bei denen in der Atmosphäre Metalle (m) wie Zink, Strontium, Zirkonium und Barium in erhöhter Konzentration gemessen wurden. In der Astrophysik werden alle Elemente außer Wasserstoff und Helium als Metalle bezeichnet.

Die Autoren fanden in der Atmosphäre von HD 189849 metallische Linien der chemischen Elementen C I , N I , O I , Na I , Mg I , Mg II , Al I , Si I , Si II, S I, Ca I, Ca II, Sc II, Ti I , Ti II , V I , V II, Cr I, Cr II, Mn I, Mn II , Fe I , Fe II, Co I , Ni I , Ni II, Cu I, Zn I, Sr II , Y II , Zr II, Ba II , La II, Ce II, Pr II, Nd II, Sm II, Eu II, Gd II, Dy II, Er II, Tm II und Hf II.

Dagegen zeigen die Am-Sterne einen Mangel von anderen Elementen, wie Calcium und Scandium. Tatsächlich wurden in HD 189849 die Elemente Ca und Sr in geringerem Umfang als in unserer Sonne nachgewiesen.

Der Grund für die chemischen Anomalien ist auf einige Elemente zurückzuführen, die mehr Licht absorbieren, das heißt aufnehmen. Diese chemischen Elemente werden nach oben zur Oberfläche gedrückt wird, während andere unter der Schwerkraft absinken.

Dieser Effekt tritt nur auf, wenn der Stern eine geringe Rotationsgeschwindigkeit besitzt. Normalerweise rotieren Sterne der Spektralklasse A schnell. Die meisten Am-Sterne sind Teil eines Doppelsternsystems, in dem die Rotation der Sterne durch das sogenannte Gezeitenbremsen verlangsamt wurde. Dabei nimmt der Partnerstern Einfluss auf die Rotationsgeschwindigkeit.

Dass einige Elemente, die für HD 189849, aber nicht für 2 UMa gefunden wurden, könnte an den unterschiedlichen Wellenlängenbereichen liegen.

Obwohl HD 189849 ein bekanntes spektroskopisches Doppelsternsystem ist, wurden in den Spektrallinien keine Hinweise auf Linien der Begleiters gefunden.

In einem spektroskopischen Doppelsternsystem stehen die beiden Sterne so nahe beieinander, dass es nicht möglich ist diese im Teleskop als zwei Sterne aufzulösen. Nur durch ihre Spektrallinien (unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichts) können sie getrennt werden.

Die Helligkeitsveränderungen der α2 CVn Variable betragen typischerweise 0,01 bis 0,1 Größen in einem Zeitraum von 0,5 bis zu max. 160 Tagen.

HD 189849 weist eine visuelle Helligkeit von durchschnittlich 4,5676 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,178 mag auf. Diese verändert sich um 0,05 mag in einem Zeitraum von rund 14 Tagen.

Zusätzlich zu ihren „normalen“ Schwankungen, variieren auch die Intensitäten und Profile der Spektrallinien der α 2 CVn-Variablen-Sterne. Auch ihre Magnetfelder unterliegen Schwankungen. Damit haben diese Sterne mehrere unterschiedliche veränderliche Charaktere.

Der Spektraltyp der Am-Sterne wird aus der Calcium-K-Linie (Ca-II-Linie) beurteilt. Dieser lautet bei HD 189849: kA5hA7mA7(IV–V).

Der Spektraltyp kA5hA7mA7(IV–V) zeigt an dass HD 189849 ein A5-Stern ist, wenn er durch die Calcium-k-Linie beurteilt wird. Er ist ein A7-Stern, wenn er nach seinen Wasserstofflinien beurteilt wird und ein A7-Stern, wenn er durch die Schwermetalllinien beurteilt wird.

Die Leuchtkraftklasse von HD 189849 befindet sich zwischen der eines Hauptreihenstern und der eines Unterriesen.

HD 189849 besitzt den ca. 4,63-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 7.566 Kelvin und er strahlt mit der ca. 63,4-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Über seinen Begleiter ist bis auf seine Anwesenheit nichts bekannt.

4. HD 192806 (23 Vulpeculae)

HD 192806A ist ein Doppelsternsystem in einer Entfernung von ca. 327,3 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 5,58 Lichtjahren.

HD 192806Aa und HD 192806Ab weisen eine Umlaufzeit von ca. 25,3 Jahre Umlaufzeit auf.

HD 192806Aa ist ein Riesenstern der Spektralklasse K3IIIFe-1. Die Bezeichnung Fe-1 zeigt an, dass der Stern eine Unterhäufigkeit von Eisen (Eisenmangel) in seiner Atmosphäre aufweist.

HD 192806Aa befindet sich wahrscheinlich mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff. Er besitzt die ca. 2,4-fache Masse und den ca. 31-fachen Radius unserer Sonne. Seine Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 3,7 km/s.

Die Oberflächen-Temperatur von HD 192806Aa beträgt ca. 4.270 Kelvin und er strahlt mit der ca. 287-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

HD 192806Aa weist eine visuelle Helligkeit von 4,037718 mag und eine absolute Helligkeit von ca. - 0,97 mag auf.

Sein Begleiter HD 192806 Ab weist eine visuelle Helligkeit von ca. 6,5 mag auf. Mehr ist über ihn nicht bekannt.

Das Doppelsternsystem kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 2,18 km/s auf uns zu.

Laut dem WDS-Katalog besteht 23 Vulpeculae aus drei Sternen. Bei der Komponente B dürfte es sich wahrscheinlich um das Doppelsternsystem MV Vulpeculae (HD 192913) handeln.

Das Doppelsternsystem MV Vulp steht jedoch nur visuell in der Nähe von HD 192806A.

Bei MV Vulp handelt es sich, wie bei HD 189489, um einen „Alpha-2-Canum-Venaticorum-Variabler Star“ (α2CVn Variabler-Stern). Er befindet sich in einer Entfernung von ca. 790,6 Lichtjahren mit einer Abweichung von + / - 40 Lichtjahren.

MV Vulp weist eine visuelle Helligkeit von 6,646788 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 0,276 mag auf.

5. HD 180554 (1 Vulpeculae)

HD 180554 ist eventuell ein Mehrfach-Sternensystem in ca. 775, 4 Lichtjahren Entfernung mit einer Unsicherheit von +/- 28,7 Lichtjahren.

Laut dem WDS-Katalog werden HD 180554 insgesamt 4 Sterne zugeordnet.

HD 18055A ist eine spektroskopisches Doppelsternsystem mit einer Umlaufzeit von ca. 250 Tage.

HD 180554Aa ist ein weiß-blau leuchtender Unterriese der Spektralklasse B4IV.

Unterriesen sind Sterne, die heller als ein normaler Hauptreihenstern strahlen, aber nicht so hell wie ein Riesenstern. Sie befinden im Regelfall am Ende der Wasserstoff-Fusion oder am Anfang der Helium-Fusion im Kern.

Dadurch dass der Wasserstoffanteil im Kern eines Hauptreihensterns immer geringer wird steigt die Kerntemperatur an. Damit leuchtet der Stern heller als während seiner Hauptreihen-Phase.

Während der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium verringern sich die Wasserstoff-Teilchen im Kern des Sterns, gleichzeitig steigt aber die Atommasse von 0,5 auf 1,33 atomare Einheiten an.

Um das Temperatur- und Druckgleichgewicht aufrecht zu erhalten, kommt es zu einer Verdichtung der Masse. Damit wächst die nukleare Energieproduktion und durch diese erhöht sich auch die Leuchtkraft des Sterns.

Durch die Verdichtung gewinnt die Gravitation gegenüber dem Gasdruck die Oberhand. Das bedeutet, durch die Massenanziehung (Gravitation) verdichtet sich der Kern noch mehr und es kommt es zu einem Temperaturanstieg.

Aufgrund des Temperaturanstiegs wegen der Verdichtung im Kern setzt in der bisher inaktiven Wasserstoffhülle des Sterns die Kernfusion ein. Aus hier wird dann der Wasserstoff in Helium umgewandelt.

Das Verbrennen des Wasserstoffs vom Kern zur Hülle wird Wasserstoff-Schalenbrennen genannt (wie die Schalen einer Zwiebel). Dadurch wird die Hülle des Sterns weiter nach außen getrieben und der Radius des Sterns wächst.

HD 180554Aa besitzt die ca. 6,9-fache Masse. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 16.790 Kelvin und er strahlt mit der ca. 920-fachen Leuchtkraft unserer Sonne

Das Doppelsternsystem HD 180554A weist eine visuelle Helligkeit von 4,734439 mag und eine absolute Helligkeit von ca. - 2,146 mag auf.

Im Jahr 1952 wurde der Stern HD 180554A bei der Suche nach variablen Sternen als ein Stern der Klasse Beta-CMa-Variable eingestuft. Bei HD 180554 A wurde damals eine visuelle Veränderung zwischen 4,57 und 4,77 mag festgestellt.

Seitdem wurden aber keine visuellen Veränderungen mehr gemessen. Das Rätsel darüber konnte bisher noch nicht gelöst werden. Zwischenzeitlich wurde HD 180554Aa als einer der am wenigsten variablen Sterne eingestuft.

HD 180554Aa dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 80 km/s.

Über die anderen Sterne HD 180554 B und C ist nicht viel bekannt. Sie haben die Bezeichnung HJ 2862B und C. HJ 2862B weist eine visuelle Helligkeit von ca. 11,6 mag auf. Bei HJ 2862C beträgt diese 12,8 mag.

Wie weit die beiden Sterne entfernt sind und ob Sie mit HD 180554 in einem Zusammenhang stehen ist nicht bekannt.

HD 180554 A entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 17km/s.