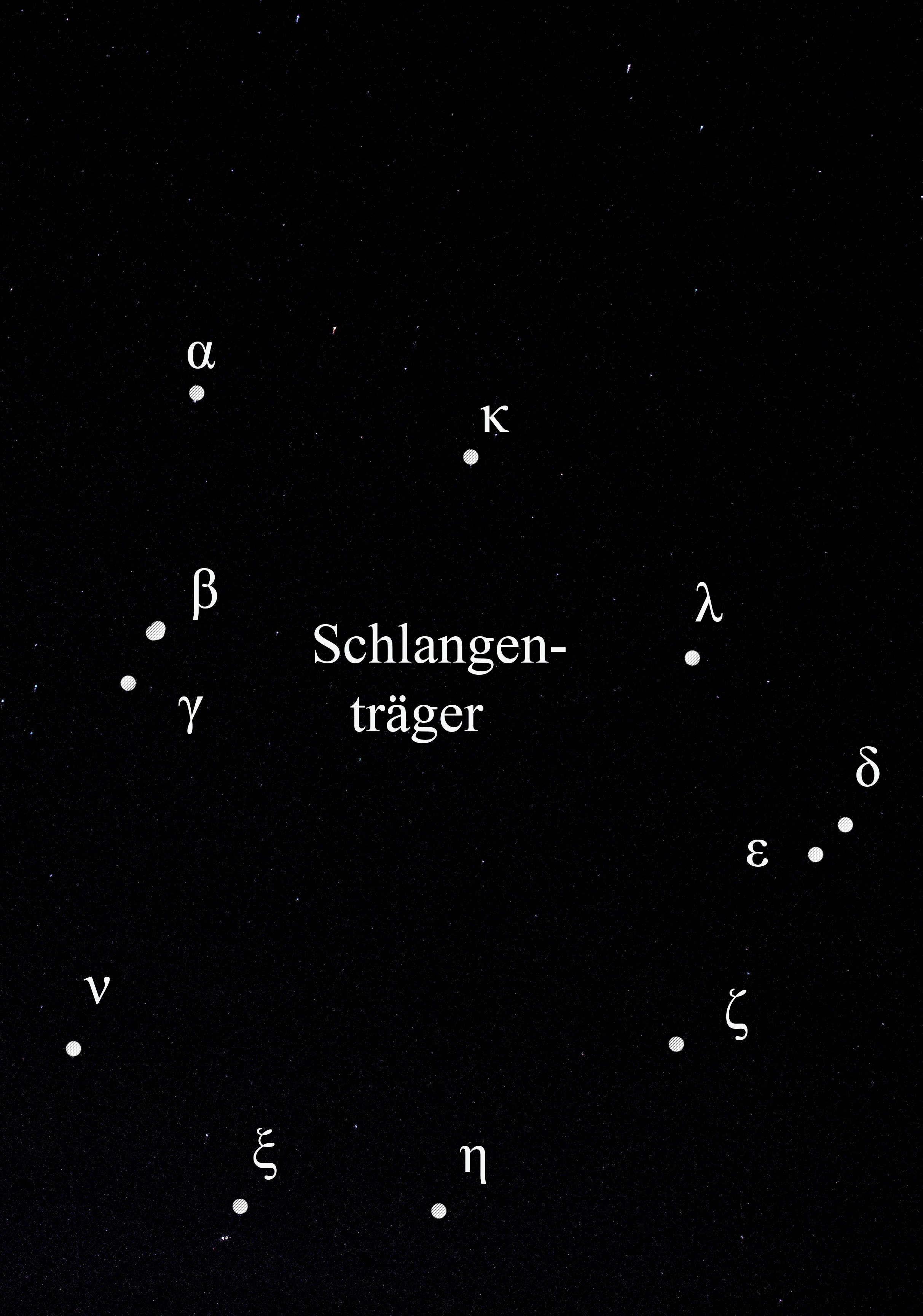

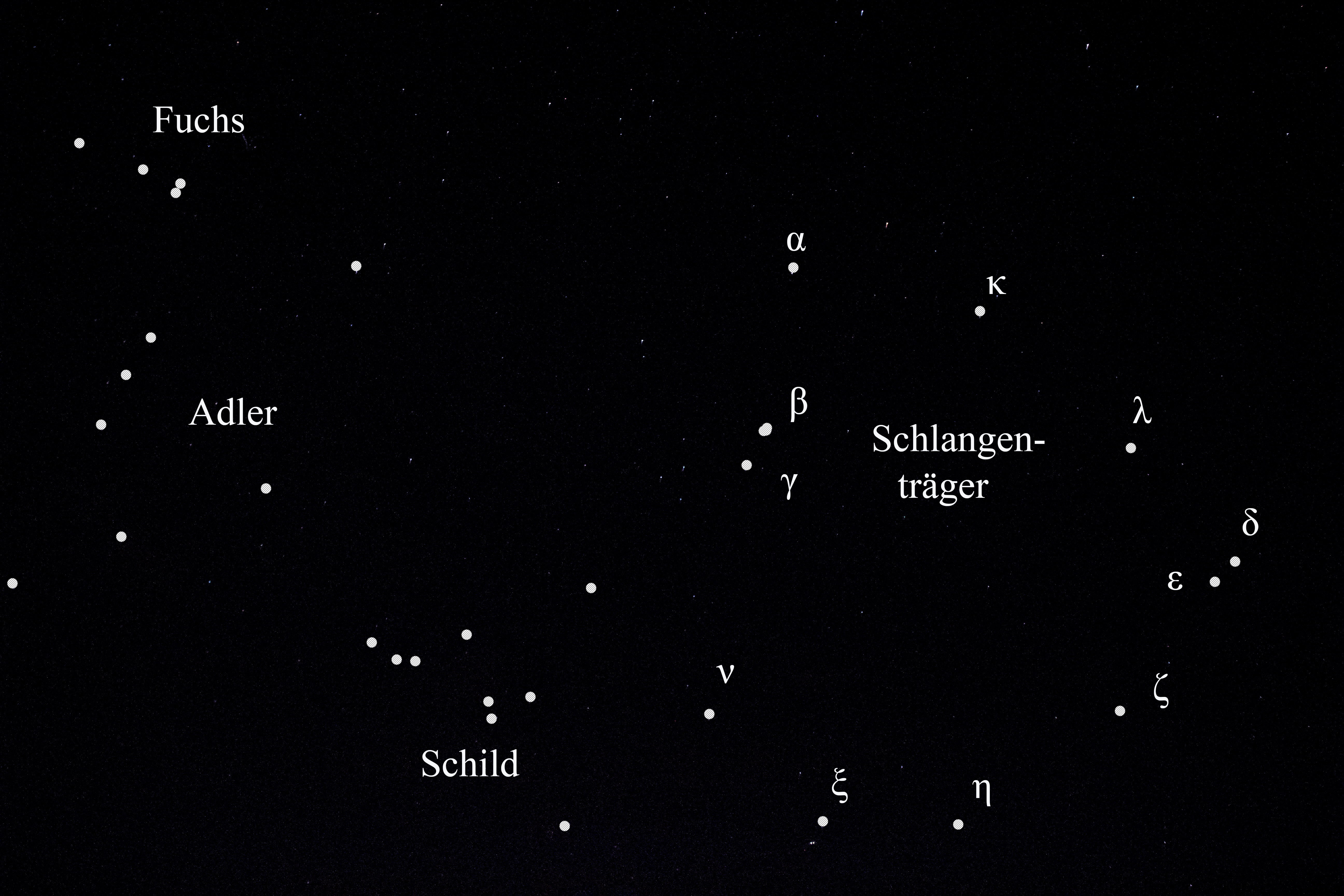

1. Rasalhague (α - Alpha Ophiuchi, 55 Ophiuchi, HD 159561)

Rasalhague ist ein Doppelsternsystem in ca. 48,6 Lichtjahren Entfernung.

Alpha A Ophiuchi wird in ca. 7 AE Entfernung und einer Umlaufzeit von ca. 8,62 Jahren von Alpha B umkreist. Eine Astronomische Einheit (AE) ist die durchschnittliche Entfernung von der Sonne zur Erde. Diese beträgt ca. 149,6 Mio. km.

Das Sternensystem weist eine visuelle Helligkeit von ca. 2,08 mag auf. Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, um so schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop sichtbar. Die Magnitudenzahl wurde in einem logarithmischen System entwickelt, um die Lichtschwäche eines Sterns darzustellen. Unsere Sonne zeigt eine visuelle Helligkeit von ca. – 26,74 mag.

Die absolute Helligkeit des Doppelsternsystems dürfte ca. 1,248 mag betragen. Die absolute Helligkeit wird aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag. 32,6 Lichtjahre sind 10 Parsec, eine andere astronomische Entfernungseinheit.

Das Doppelsternsystem kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 12,6 km/s auf uns zu.

Alpha A ist ein weiß leuchtender Stern der Spektralklasse A5IVnn.

Spektralklassen werden dazu verwendet um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu dem Stern getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.

Alpha A wird in der Spektralklasse A (lateinischer Buchstabe) verortet. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass Sterne der Spektralklasse A am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Daher wurde die Spektralklasse A auch als „frühe Klasse“ bezeichnet. Heute werden die Buchstaben nach dem Licht verteilt, dass sie aussenden.

Sterne der Spektralklasse A stehen für weiß-blau leuchtende Sterne.

Die Zahl 5 zeigt in welchem Temperaturbereich ein Stern sich befindet. Die Zahl 0 steht für die warmen Sterne, die Zahl 10 steht für die kühlen Sterne der jeweiligen Spektralklasse. Sterne der Spektralklasse A weisen Oberflächen-Temperaturen im Bereich von 7.400 bis 10.000 Kelvin auf.

Alpha A wird mit der Zahl 5 als ein durchschnittlich heißer Stern der Spektralklasse A eingestuft. Seine durchschnittliche Oberflächentemperatur beträgt ca. 8.475 Kelvin. Unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ca. 5.770 Kelvin (5.507 Grad Celsius).

Aufgrund der hohen Temperaturen besitzen die Sterne der Spektralklasse A eine hohe Leuchtkraft und können daher gut am Nachthimmel beobachtet werden.

Die römische Ziffer zeigt die Leuchtkraftklasse eines Sterns an.

Diese beginnen bei VII und endet bei O. O sind die heißesten und hellsten Sterne, die am Anfang ihres Sternenlebens stehen, während VII für Sterne stehen, die ihr Leben hinter sich haben. Wobei die römische Ziffer nicht die Reihenfolge eines Sternenlebens anzeigt.

Alpha A wird in der Leuchtkraftklasse IV eingestuft und ist damit ein Unterriese.

Unterriesen sind Sterne, die heller als ein normaler Hauptreihenstern strahlen, aber nicht so hell wie ein Riesenstern. Sie befinden im Regelfall am Ende der Wasserstoff-Fusion oder am Anfang der Helium-Fusion im Kern.

Dadurch dass der Wasserstoffanteil im Kern eines Hauptreihensterns immer geringer wird steigt die Kerntemperatur an. Damit leuchtet der Stern heller als während seiner Hauptreihen-Phase.

Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V (Zwergstern) und damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern (V) in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren.

Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt. Unsere Sonne befindet sich noch Mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. In der Chemie und Physik wird das Verbrennen eines Stoffes als Fusion bezeichnet.

Die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium geschieht jedoch schrittweise.

Bei unserer Sonne fusionieren im ersten Schritt zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen. Da im Kern der Sonne und der Sterne die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich, dass zwei Protonen miteinander fusionieren. In der Chemie und Physik wird das Verbrennen eines Stoffes als Fusion bezeichnet.

Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis der Wasserstoff in unserer Sonne zu Helium wird.

Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen. Das Neutrino verlässt die Sonne. Die Neutrinos erreichen auch unsere Erde, sind jedoch nur schwer nachweisbar. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.

Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gammaphoton außerhalb des Kerns.

Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Dabei werden wieder zwei Protonen frei.

Damit wurde aus vier Protonen ein Helium-Kern. Dabei wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.

Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt. Diese erreicht uns als Sonnenenergie und sorgt für unser Tageslicht.

Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.

Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.

Ab einer Masse des 1,4- bis 1,6-fachen unserer Sonne wird über den CNO-Zyklus der größte Teil der Fusion von Wasserstoff zu Helium erfolgen.

Bei den Sternen der Spektralklasse A erfolgt die Kernwasserstoff-Fusion zum größten Teil durch den CNO-Zyklus.

Als Unterriese ist Alpha A bereits weiterentwickelt als unsere Sonne.

Während der Hauptreihen-Phase von Alpha A verringerten sich bei der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium die Teilchen im Kern des Sterns, gleichzeitig stieg aber die Atommasse von 0,5 auf 1,33 atomare Einheiten an.

Um das Temperatur- und Druckgleichgewicht aufrecht zu erhalten, kam es zu einer Verdichtung der Masse. Damit wuchs die nukleare Energieproduktion an und durch diese erhöht sich auch die Leuchtkraft von Alpha A.

Der Vorrat an Wasserstoff wird bei Alpha A immer kleiner und damit gewinnt langsam die Gravitation gegenüber dem Gasdruck die Oberhand. Das bedeutet, durch die Massenanziehung (Gravitation) verdichtet sich der Kern noch mehr. Dadurch kommt es zu einem Temperaturanstieg.

Durch den Temperaturanstieg wegen der Verdichtung im Kern setzt dann in der bisher inaktiven Wasserstoffhülle des Sterns die Kernfusion ein. Auch hier wird dann aus dem Wasserstoff Helium.

Das Verbrennen des Wasserstoffs vom Kern zur Hülle wird Wasserstoff-Schalenbrennen genannt (wie die Schalen einer Zwiebel). Dadurch wird die Hülle von Alpha A weiter nach außen getrieben und der Radius des Sterns wird größer.

Alpha A befindet sich am Ende der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. Er besitzt die ca. 2,4-fache Masse unserer Sonne.

Die Buchstaben “nn“ (nebulous) verweisen auf diffuse Spektrallinien und deuten auf eine sehr hohe Rotation von Alpha A hin.

Alpha A gilt als ein sehr schnell rotierender Stern mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 240 km/s. Unsere Sonne hat eine Drehgeschwindigkeit von ca. 2 km/s und benötigt 25 Tage für eine Drehung.

Wenn Sterne eine zu hohe Rotationsgeschwindigkeit haben, drohen Sie auseinander zu brechen, da die Gravitationskräfte dann die Sternenmasse nicht mehr zusammenhalten können. Es wird angenommen, dass bei einer Drehgeschwindigkeit von rund 300 km/s sich Alpha A selbst zerstören würde.

Aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit sind die Pole von Alpha A abgeflacht. Der Radius am Äquator beträgt das ca. 2,86-fache und der Pol-Radius das ca. 2,39-fache unserer Sonne.

Aufgrund der Nähe zum Kern beträgt die Oberflächen-Temperatur von Alpha A am Pol ca. 9.380 Kelvin während am Äquator nur etwa 7.570 Kelvin gemessen wurden. Unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ca. 5.770 Kelvin (5.507 Grad Celsius).

Alpha A besitzt die ca. 31,3-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

Alpha A wird als ein sogenannter Gamma Doradus Variable.

Die Gamma Doradus Variable (GDV-Sterne) sind Sterne, die Helligkeitsveränderungen aufgrund von nicht radialen Pulsationen im g-Modus zeigen. Dabei kann die Rückstellkraft die Gravitation (g-Modus) sein.

Bei der Pulsation dehnt ein Stern sich aus und zieht sich wieder zusammen. Bei der Rückstellkraft will die Masse eines Sterns diesen wieder auf seine Ausganglage, die Ruhelage, zurückbringen. Die g-Modus-Pulsationen sind Schwingungen im Sterneninneren, die durch die Schwerkraft (Gravitation (g)) ausgelöst werden.

Bei den Schwerkraftmoden (g-Moden) ist die Rückstellkraft für den Auftrieb von heißer Materie im Stern verantwortlich. Über g-moden ist die Struktur und auch die Dynamik des Kerns eines Sterns gut zu bestimmen.

Mit dem Kappa-Mechanismus wird die Helligkeitsänderungen von pulsationsveränderlichen Sternen (Veränderliche Sterne) beschrieben. Dieser Mechanismus kann dann in Kraft treten, wenn die Opazität κ (kappa) in der Sternenatmosphäre mit zunehmender Temperatur ansteigt.

Im Allgemeinen herrscht in einem Stern ein Kräftegleichgewicht. Das heißt, die Gravitationskraft, die den Stern zu kontrahieren versucht (und der Stern sich dadurch zusammenzieht), wird ausgeglichen durch den Strahlungsdruck, der durch die Kernfusion im Inneren entsteht und nach außen drückt. Der Stern befindet sich im Gleichgewicht aus Gravitation und Druck.

Abweichungen von diesem Gleichgewicht können dazu führen, dass der Stern pulsiert. Ist zum Beispiel der Radius des Sterns kleiner, als es dem Gleichgewichtszustand entsprechen würde, überwiegt der Strahlungsdruck. Der Stern expandiert und vergrößert dadurch seinen Radius.

Wegen der sogenannten „Massenträgheit“ führt diese rücktreibende Kraft dazu, dass der Stern sich dabei über den Gleichgewichtspunkt hinaus ausdehnt. Sobald der Strahlungsdruck nachlässt, dominiert wieder die Gravitation und der Stern schrumpf wieder. Es entsteht also eine Oszillation (lat. für schwingen, schwanken, schaukeln). Der Stern dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen, er pulsiert.

Bei den meisten Sternen (wie z. B. auch der Sonne) sind diese Pulsationen allerdings sehr klein. Die Stärke der Pulsation hängt daher von der Art der rücktreibenden Kraft ab.

Der Kappa-Mechanismus erzeugt eine rücktreibende Kraft, die dazu führt, dass ein Stern pulsiert. Im Inneren eines Sterns wird durch Kernfusion Energie in Form von Gammastrahlung erzeugt.

Diese Energie wird allerdings nicht direkt vom Stern abgestrahlt:

Wegen der hohen Dichte im Sterninneren wird die Gammastrahlung auf ihrem Weg zur Oberfläche des Sterns vielfach gestreut. Diese teilweise Undurchlässigkeit der Sternenatmosphäre wird Opazität (lat. für Trübung, Beschattung) genannt und oft mit dem griechischen Buchstaben κ (kappa) bezeichnet.

Konstante Opazität bedeutet, dass die Gammastrahlung nicht nach außen dringen kann und im Stern verbleibt. Im Inneren eines Sterns ist die Opazität allerdings nicht konstant. Sie hängt vom Druck und der Temperatur ab. Zudem hat sie für jede Wellenlänge einen unterschiedlichen Wert. Nimmt nun die Opazität mit zunehmender Temperatur des Sternenmaterials zu, können daraus Pulsationen entstehen. Der Kappa-Mechanismus lässt sich dann folgendermaßen beschreiben:

1. Schritt:

Das Material in einer Zone der Sternenatmosphäre, in der die Opazität (Undurchlässigkeit) mit steigender Temperatur zunimmt, wird durch äußere Störungen komprimiert, d.h. diese Schicht bewegt sich in Richtung des Zentrums des Sterns.

2. Schritt:

Durch die Kompression steigen Druck und Temperatur dieses Materials.

3. Schritt:

Durch die Erhöhung von Druck und Temperatur steigt die Opazität.

4. Schritt:

Durch die angestiegene Opazität dieser Schicht dringt nun weniger Strahlung aus dem Sterneninneren nach außen; sie "staut" sich darunter.

5. Schritt:

Dadurch entsteht unterhalb der Schicht ein größerer Strahlungsdruck, der dazu führt, dass die Schicht sich nun ausdehnt. Der Stern bläht sich auf.

6. Schritt:

Die sich ausdehnende Schicht wird nun kühler und der Druck sinkt. Der Stern zieht sich wieder zusammen, wodurch auch die Opazität wieder geringer wird. Jetzt kann die angestaute Strahlung schnell entweichen.

7. Schritt:

Durch das Entweichen der Strahlung nimmt der Druck unterhalb der Schicht ab, wodurch diese aufgrund der nun wieder stärkeren Gravitationskraft in Richtung des Sterneninneren komprimiert wird und der Zyklus von neuem beginnt.

Der oben beschriebene Prozess lässt sich gut mit einer Dampfmaschine beschreiben, in der die Opazität einem Ventil entspricht. Sobald das Ventil geschlossen ist, hat der Druck keine Möglichkeit zu entweichen.

Die Helligkeitsveränderungen der GDV-Sterne liegt im Bereich von 0,1 mag innerhalb eines Tages. Alpha A weist eine visuelle Helligkeit von ca. 2,0 mag auf.

Alpha B ist wahrscheinlich ein Hauptreihenstern der Spektralklasse K5-7V.

Sterne der Spektralklasse K stehen für die orange-rote leuchtenden Sterne in einem Temperaturbereich von 3.500 bis 4.900 Kelvin. Aufgrund der nicht sehr hohen Temperaturen können Hauptreihensterne der Spektralklasse K mehr als 50 Mrd. Jahre alt werden. Alpha B befindet sich wie unsere Sonne noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Bei den kleinen Sternen der Spektralklasse K mit ca. 50 bis 80 % der Masse unserer Sonne wird vermutet, dass sie eventuell eine für Planeten lebensfreundlich Umgebung bieten könnten. Alpha B besitzt ca. 77% der Masse unserer Sonne.

Die Sterne der Spektralklasse K sind sie auch aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs nur sehr schwer zu beobachten. Im Regelfall sind die für uns sichtbaren Sterne der Spektralklasse K Riesensterne. Sie sind für uns nur aufgrund der stark vergrößerten Oberfläche von meist weit mehr als 10 Sonnenradien zu sehen.

Die Spektralklasse K ist dadurch gekennzeichnet, dass sie starke Metalllinien zeigt.

Die visuelle Helligkeit von Alpha B beträgt ca. 5,0 mag.

Mehr ist über Alpha B nicht bekannt.

2. κ – Kappa Ophiuchi (27 Ophiuchi, HD 153210)

Kappa Ophiuchi ist ein orange leuchtender Riesenstern der Spektralklasse K2III in ca. 91,5 Lichtjahren Entfernung.

Er befindet sich in seiner Entwicklung schon weiter als unsere Sonne und Alpha Ophiuchi.

Während der Unterriesenphase kühlte die Hülle von Kappa Ophiuchi ab. Durch die fallende Oberflächentemperatur des Sterns reicht die Wasserstoff-Konvektionszone immer tiefer in den Stern hinein.

In der Konvektionszone steigt heiße Materie auf, kühlt sich dann ab und sinkt wieder zurück Richtung Kern, wo sie wieder erhitzt wird. Gleichzeitig wird durch das Wasserstoff-Schalenbrennen wird noch mehr Wasserstoff in Helium umgewandelt, wodurch sich auch der Stern mehr und schneller verwandelt.

Durch die geringer werdenden Teilchen nimmt die Atommasse und der Gravitationsdruck ununterbrochen zu. Der Stern hat nun eine hohe Leuchtkraft. Da die Oberflächenschwere abnimmt, wächst der Masseverlust des Sterns durch Sternenwinde. Diese tragen einen Teil der Masse ins All. Kappa Ophiuchi hatte sich in einen Roten Riese verwandelt. Obwohl der Verlust von Masse durch die Sonnenwinde ist enorm ist, reicht diese alleine nicht aus um die Struktur des Sterns entscheidend zu beeinflussen.

Gleichzeitig wird die Dichte im Kern des Sterns so hoch, dass dieser entartete.

Entartung bedeutet, dass sich die Materie nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt, da die Dichte so extrem groß ist. Es hat nichts mit dem klassischen idealen Gas zu tun.

Durch die hohe Dichte und Temperatur beginnt nun das Helium-Brennen.

Kappa Ophiuchi hat bereits in seinem Kern die Fusion von Wasserstoff zu Helium beendet und ist zur Zeit bei der Fusion von Helium zu Kohlenstoff.

Das heißt, es werden drei Helium-Kerne im Inneren des Sterns im Rahmen einer Kernfusion in Kohlenstoffe und Sauerstoff umgewandelt. Dabei wird Gammastrahlung ausgesendet. Diese Kernfusion kann nur bei Temperaturen von über 100 Mio. Kelvin stattfinden. Der Vorgang wird auch als Drei-Alpha-Prozess bezeichnet. Durch den äußerst rasch aufschaukelnden Prozess wird die Temperatur sehr schnell sehr hoch. Die explosionsartige Fusion von Helium im Drei-Alpha-Prozess wird auch Helium-Blitz genannt.

Um das Temperatur- und Druckgleichgewicht während der Wasserstoff-Fusion aufrecht zu erhalten, kam es zu einer Verdichtung der Masse. Die Verdichtung ist irgendwann so groß, dass der Kern als „entartet“ bezeichnet wird. Entartung bedeutet, dass sich die Materie nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt, da die Dichte so extrem groß ist. Es hat nichts mit dem klassischen idealen Gas zu tun.

Sobald die Kerntemperatur während der Helium-Fusion genügend hoch ist, wird die Entartung des Kerns wieder aufgehoben. Dadurch, dass das Gas wieder „normal“ wird und der herrschende Gasdruck temperaturabhängig ist, kommt es zu einer heftigen Expansion des Sterns. Der Stern dehnt sich aus und sein Umfang wird größer.

Kappa Ophiuchi wird als sogenannter „Red Clump Star“ eingestuft.

Die Red Clump Stars (Roten Klumpensterne) haben ihren Namen durch die Lage im Hertzsprung-Russel-Diagramm. Sie sind dort eine Ansammlung von Roten Riesen mit einer Temperatur im Bereich von 5.000 Kelvin und einer Helligkeit im Bereich von 0,5 mag (etwas mehr oder weniger).

Sie treten an einer Stelle im Diagramm vermehrt auf und bilden dort einen „Klumpen“. Vielfach treten sie in Kugelsternhaufen mittleren Alters auf.

Die Red Clump Stars sind ehemalige Hauptreihensterne, die die Wasserstoff-Fusion im Kern vor langer Zeit beendet haben und mittlerweile Helium im Kern fusionieren.

Kappa Ophiuchi besitzt die ca. 1,2-fache Masse und den 11-fachen Radius unserer Sonne. Aufgrund der vergrößerten Oberfläche strahlt er mit der ca. 46-fachen Leuchtkraft unsere Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.530 Kelvin.

Kappa Ophiuchi weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,20 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,964 mag auf.

Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 4,7 km/s und kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 55 km/s auf uns zu.

3. Marfik (λ - Lambda Ophiuchi, 10 Ophiuchi, HD 148857)

Marfik ist ein Dreifach-Sternensystem in ca. 160,00 Lichtjahren Entfernung.

Lambda A und Lambda B umkreisen sich mit einer Umlaufzeit von ca. 129 Jahren. Die Umlaufbahn folgt dabei keinem Kreis sondern einer Ellipse mit einer Exzentrizität von 0,611. Dabei sind die beiden Sterne zwischen 18 AE und 68 AE voneinander entfernt.

Die Sterne Lambda C und Lambda D sind wahrscheinlich nur visuelle Begleiter des Doppelsternsystems, da sie zu weit von Lambda AB entfernt sind.

Das Mehrfach-Sternensystem kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 16 km/s auf uns zu. Es weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,82 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,28 mag auf.

Lambda A ist ein weiß-blau leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse A0V und befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Er besitzt die ca. 2,5-fache Masse und den 2,6-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 8.800 Kelvin und er strahlt mit der ca. 76-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Lambda A weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,1 mag auf. Er dreht sich mit einer für einen Stern der Spektralklasse A normal hohe Rotationsgeschwindigkeit von ca. 138 km/s.

Lambda B ist auch ein weiß-blau leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse A4V und befindet sich ebenfalls noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. Er besitzt die 2-fache Masse und den ca. 1,9-fachen Radius unserer Sonne.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt rund 8.500 Kelvin und er strahlt mit der ca. 17-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Lambda B weist eine visuelle Helligkeit von ca. 6,45 mag auf.

Lambda C (UCAC 32387095) ist ein Roter Zwergstern der Spektralklasse K6 in ca. 167,9 Lichtjahren Entfernung.

Rote Zwerge sind die kleinsten Sterne, in deren Kern die Fusion von Wasserstoff zu Helium stattfindet. Rund drei Viertel aller Sterne sind Rote Zwerge. Sie strahlen aber mit so geringer Energie, dass kein einziger von der Erde aus mit bloßem Auge gesehen werden kann. Alpha C weist eine visuelle Helligkeit von ca. 11,31 mag auf.

Rote Zwergsterne besitzen eine Masse; die zwischen 7,5% und 60% unserer Sonne liegt. Bei einer geringeren Masse wäre Alpha C ein Brauner Zwerg und es käme keine Wasserstoff-Fusion zustande.

Lambda C besitzt etwa 58% des Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.157 Kelvin und er strahlt mit ca. 9% der Leuchtkraft unserer Sonne.

Lambda D weist eine visuelle Helligkeit von ca. 10,93 mag auf. Mehr ist über ihn nicht bekannt.

Die Sterne Lambda A, B und C werden von der SIMBAD-Datenbank als ein „High Proper Motion Stars“ eingestuft. Diese Sterne zeigen im Vergleich zu anderen Sternen in ihrer unmittelbaren visuellen Nähe eine größere Bewegung am Nachthimmel. Der Stern mit der größten Eigenbewegung ist Barnards Pfeilstern mit einer Bewegung von 10,4 Bogensekunden pro Jahr. Seine Geschwindigkeit wird auf etwa 140 km/s geschätzt.

4. Yed Prior (δ - Delta Ophiuchi, 1 Ophiuchi, HD 146051)

Yed Prior ist ein roter Riesenstern der Spektralklasse M0,5III in ca. 171 Lichtjahren Entfernung. Er hat die Wasserstoff- und Helium-Fusion im Kern wahrscheinlich bereits beendet und ist damit schon wesentlich weiter in seiner Entwicklung als Kappa Ophiuchi.

Der Kern ist von einer helium-brennenden Schale umgeben, der sich an die äußere wasserstoff-brennenden Schale anschließt.

Daran schließt sich dann eine sehr große Hülle mit Wasserstoff an. Diese Hülle wird vom Sterneninneren durch Konvektion (Austausch und Vermischung der einzelnen Schichten) durchgemischt.

Yed Prior wird als ein sogenannter „Asymptotic Giant Branch“ (AGB-Stern), ein Roter Riese, eingestuft.

Ein AGB-Stern ist benannt nach seiner Lage im Hertzsprung-Russel-Diagramm (HRD-Diagramm). Dort gibt es eine Region, in der die Riesensterne vom Hauptstrahl, wie ein Ast (branch) bei einem Baum, abzweigen. Im HRD-Diagramm sind dort die kühleren Riesensterne beheimatet. Nach der gängigen Theorie befinden sich alle Sterne, die eine Masse im Bereich von 0,6 bis 10 Sonnenmassen besitzen, einmal in ihrem Sternenleben im AGB-Zweig.

Durch die regelmäßige Durchmischung der einzelnen Regionen kommt es bei Yed Prior zu kernphysikalischen Prozessen, in denen ein Großteil alle bekannten Elemente entstehen. Diese Elemente werden im Rahmen der Konvektion an die Oberfläche des Sterns getragen.

Dort kühlt sich dann das Gas ab und aus den Elementen werden Moleküle. Dieses molekulare Gas kühlt sich dann weiter ab und wird dann zu kleinsten Staubteilchen. Diese nehmen das abgebende Licht des Sterns auf und werden dann durch den Sternenwind weggeblasen (Absorption des emittierenden Lichts des Sterns).

Durch die Ausdehnung haben die äußeren Gasschichten nur eine sehr geringe Dichte. Damit sind die Gasschichten nur noch durch eine schwache Gravitation an den Stern gebunden. Durch Sternenwinde werden die äußeren Gasschichten abgestoßen und bilden für einige Zeit einen planetarischen Nebel um den Stern.

Yed Prior besitzt den ca. 59-fachen Radius und die 1,5-fache Masse der Sonne.

Aufgrund der Größe des Sterns und seiner Entfernung gibt es über den Stern keine gesicherten Aussagen wie weit er in seiner Entwicklung ist und in welcher AGB-Phase er sich befindet. In der früher E-AGB-Phase stellt das Helium in der Hülle des Sterns die wichtigste Energiequelle dar. Diese Hülle liegt um einen Kern aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Hier dehnt sich der Stern zu einem Roten Riesen aus.

Die E-AGB-Phase endet, wenn in der Helium-Hülle kein Brennstoff mehr vorhanden ist. Dann beginnt die TP-AGB-Phase (thermisch pulsierende AGB-Phase).

In der TP-Phase erfolgt die Fusion in einer sehr dünnen Wasserstoff-Hülle, die über einer sehr dünnen Helium-Hülle liegt. Am Ende entzündet sich die Helium-Hülle im Rahmen des Heliumblitzes. Es kommt zu einem Austausch (Konvektion) der einzelnen Schichten. Durch weitere thermische Vorgänge kommt es dann zu einem „dredge-up“ (ausbaggern). Während eines dredge up verändert sich die Oberfläche eines Sternes, da Material vom Kern sich mit der Oberfläche vermischt.

Yed Prior wurde als leicht variabler Stern eingestuft mit einer Änderung der visuellen Helligkeit von ca. 0,03 mag. Diese kann von der abgestoßenen Hülle und dem darin befindlichen Material stammen.

In seiner Atmosphäre wurden Metalle in der doppelten Konzentration als in der Sonne gefunden. Als Metalle werden von Astronomen alle Elemente außer Wasserstoff und Helium bezeichnet.

Die Oberflächen-Temperatur von Yed Prior beträgt ca. 3.680 Kelvin und er strahlt mit der ca. 630-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Yed Prior weist eine visuelle Helligkeit von ca. 2,75 mag und eine absolute Helligkeit von ca. - 0,90 mag auf. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 7,0 km/s

Yed Prior wird als eine sogenannter High Proper Motion Star eingestuft und kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 19,9 km/s auf uns zu.

Lt. dem WDS-Katalog ist Delta Ophiuchi ein Dreifach-Sternensystem. Die beiden Sterne Delta B und C Ophiuchi stehen aber nur visuell nahe bei Yed Prior.

Delta B (UCAC 30552165) ist rund 19.850 Lichtjahre entfernt und weist eine visuelle Helligkeit von ca. 12,51 mag auf.

Über Delta C ist bis auf seine visuelle Helligkeit von etwa 13,37 mag nichts bekannt.

5. Yed Posterior (ε – Epsilon Ophiuchi, 2 Ophiuchi, HD 146791)

Yed Posterior ist ein weiß-gelb leuchtender Riesenstern der Spektralklasse G9.5IIIbFe-0.5 in ca. 108 Lichtjahren Entfernung.

Wie weit er in seiner Entwicklung fortgeschritten konnte bisher noch nicht abschliessend geklärt werden. Er befindet sich wahrscheinlich in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff. In seiner Atmosphäre wurden für einen gelben Riesenstern weniger Cyanogen-Moleküle und Kohlenstoffe gefunden als üblich. Daher wird davon ausgegangen, dass Yed Posterior zu einer älteren Sternenpopulation gehört als unsere Sonne.

Yed Posterior besitzt die ca. 1,85-fache Masse und den ca. 10,39-fachen Radius unserer Sonne.

Er zeigt eine Pulsation von 0,19 Tagen, wobei noch nicht geklärt wurde, woher diese periodische Schwankung des Sterns genau kommt. Jedoch sind Pulsationen für einen roten Riesen nichts ungewöhnliches.

Die Oberflächen-Temperatur von Yed Posterior beträgt ca. 4.940 Kelvin und er strahlt mit der ca. 54-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 5,7 km/s.

Yed Posterior weist eine visuelle Helligkeit von ca. 2,84 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,55 mag auf.

Er ist wie Lambda Ophiuchi ein High Proper Motion Star und kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 10,3 km/s auf uns zu.

6. ζ – Zeta Ophiuchi (13 Ophiuchi, HD 149757)

Zeta Ophiuchi ist ein weiß-blau leuchtender Riesenstern der Spektralklasse O9.2IVnn in ca. 366 Lichtjahren Entfernung.

Die Sterne der Spektralklasse O gelten als die größten, heißesten und auch massereichsten Sterne. Die Oberflächentemperatur beträgt bei den O-Sternen mindestens 28.000 Kelvin. Dadurch zeigen sie eine Leuchtkraft des zu 1 Mio.-fachen unserer Sonne. Aufgrund der großen Masse besitzen die O-Sterne eine nur sehr kurze Lebensdauer.

Bei den Sternen der Spektralklasse O tritt das Problem auf, dass es ohne die Emissionslinien des Sterns nicht möglich ist eine vernünftige Klassifikation zu erreichen.

Sterne der Spektralklasse „Oe“ zeigen Wasserstoff-Emissionen, während Sterne der Spektralklasse „Of“ auf Emissionen des einfach ionisieren Heliums (He II) hinweisen. Wobei auch hier noch weitere Abstufungen vorgenommen werden.

Sehr gut wird die Einteilung der Spektralklassen im Standardbuch von James B. Kaler beschrieben („Sterne und ihre Spektren“).

Aufgrund der hohen Temperaturen und der sehr hohen Leuchtkraft haben sich die Wasserstoff-Linien als ungeeignet herausgestellt. Über diese Wellenlängen wird bei den anderen Sternen die Helligkeit und auch ihre Leuchtkraft bestimmt. Bei den heißen O-Sternen wird daher die Leuchtkraft über die He II-Linien bei einer Wellenlänge von 4686 gemessen.

Doch auch hier gibt nochmals drei Unterklassen der Leuchtkraft.

Die Bezeichnungen lautet hier „O((f))“, „O(f)“ und „Of“ wobei Of die hellste Leuchtkraft-Klasse darstellt.

Die Bezeichnung „((f))“ steht für Sterne mit Emissionen von zweifach-ionisiertem Stickstoff (NIII) und einer Absorption des einfach ionisierten Helium (He II), die bei der Wellenlänge 4686 sichtbar wird. Je höher die Temperatur eines Sternes wird, umso stärker werden He II-Linien sichtbar.

Sterne der Spektralklasse O sind sehr selten, da sie astronomisch gesehen eine sehr kurze Lebenszeit besitzen. Und doch sind sie für die Entwicklung von Galaxien sehr wichtig, da sie die Galaxien mit neuem interstellarem Gas versorgen, dass für neue Sternenbildung notwendig ist.

Zeta Ophiuchi ist wahrscheinlich ein Stern der Unterklasse Oe und befindet sich in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. Er besitzt die ca. 20-fache Masse und den ca. 8,5-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 34.000 Kelvin und er strahlt mit der ca. 91.000-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

Alles in allem sind das, für einen Stern der Spektralklasse O, normale Werte.

Nach der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoff wird sich sein Schicksal entscheiden. Wenn er noch als acht Sonnenmassen am Ende des Helium-Brennens besitzt, setzen so lange weitere Fusionsprozesse ein, bis der Stern als Supernova explodiert.

Zeta Ophiuchi dreht sich mit der sehr hohen Rotationsgeschwindigkeit von ca. 400 km/s und einer Umdrehung pro Tag. Die Drehgeschwindigkeit ist so hoch, dass der Stern auseinander zu brechen droht.

Zeta Ophiuchi weist eine visuelle Helligkeit von ca. 2,569 mag und eine absolute Helligkeit von -4,2 mag auf.

Zeta Ophiuchi ist ein sogenannter „Runaway-Star“.

Ein Runaway-Star ist ein Stern, der sich im Vergleich zu Sternen in seiner unmittelbaren stellaren Nachbarschaft sehr viel schneller durch die interstellare Materie bewegt. Meistens stammt der Stern aus einem Sternenhaufen. Diesen hat der Runaway-Star vor langer Zeit verlassen.

Darin liegt auch der Grund für die ungewöhnliche hohe Radialgeschwindigkeit des Sterns.

Es gibt zwei Erklärungen, warum der Stern den Sternhaufen verlassen hat. Entweder zwei Sterne sind sich in einem Doppelsternsystem zu nahe gekommen und der Runaway-Star hat das Doppelsternsystem verlassen. Oder in dem Sternhaufen gab eine Supernova-Explosion und der Stern wurde aus dem Sternhaufen geschleudert.

In den spektakulären Bildern, die vom WISE-Teleskop aufgenommen wurden, ist Zeta Ophiuchi zu sehen, wie er sich durch eine große Wolke mit interstellarem Staub und Gasen bewegt.

Astronomen gehen davon aus, dass Zeta Ophiuchi einst ein Teil eines Doppelsternsystems war, indem sein Partnerstern in einer Supernova explodierte und dabei die interstellare Wolke hinterlassen hat.

Während die weitere Umgebung von Zeta Ophiuchi von ruhig sich dahin bewegenden Staubwolken umringt ist, erstrahlen die Wolken in seiner Nähe. Die Wolken werden von der hohen ultravioletten Strahlung, die von Zeta Ophiuchi ausgesendet wird, zum Leuchten erbracht. Ebenfalls spektakulär sieht die leuchtende Kurve über dem Stern aus. Zeta Ophuichi bewegt sich in diese Richtung und schiebt den Sternennebel wie eine Bug-Welle vor sich her.

Wenn Zeta Ophiuchi sich nicht in dieser Staubwolke befinden würde, die das Licht zu uns dimmt, wäre er sicherlich einer der hellsten Sterne am Himmel.

Es wird angenommen, dass Zeta Ophiuchi in der „Scorpius–Centaurus-Association“ entstanden ist. Diese ist der nächste Sternenverbund von jungen Sternen der Spektralklasse O und B (OB-Association). Diese befindet sich in den Sternbildern Skorpion, Wolf, Zentaur und Kreuz des Südens in ca. 400 Lichtjahren Entfernung.

Die Association besteht aus drei Untergruppen, die als „Upper Scorpius”, “Upper Centaurus–Lupus” und „Lower Centaurus–Crux“ bezeichnet werden.

Es wird angenommen, dass Zeta Ophiuchi aus der Untergruppe Upper Scorpius stammt.

Zeta Ophiuchi kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 15 km/s auf uns zu.

7. Sabik (η - Eta Ophiuchi, 35 Ophiuchi, HD 155125)

Sabik ist ein Doppelsternsystem in ca. 88 Lichtjahren Entfernung.

Die beiden Sterne umkreisen ein gemeinsames Zentrum mit einer sehr hohen Exzentrizität. Das bedeutet, die Umlaufbahn folgt dabei keinem Kreis sondern einer Ellipse.

Was das Sternensystem für die Astronomen so interessant macht, ist das die beiden Sterne zwischen 2 AE und 65 AE voneinander entfernt sind. Aufgrund dessen ist in diesem Sternensystem die Bildung eines Planetensystems nahezu unmöglich.

Die beiden Sterne benötigen für eine Umlaufbahn ca. 88 Jahre. Das Doppelsternsystem kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 0,9 km/s auf uns zu.

Vom Planeten Uranus aus gesehen wäre das Doppelsternsystem Sabik dort der Polarstern.

Das Doppelsternsystem Sabik weist eine visuelle Helligkeit von ca. 2,43 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,6 mag auf.

Eta A ist ein weiß-blau leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse A2.5V. Er befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Eta A besitzt den ca. 2,5-fachen Radius und die ca. 2,3-fache Masse unserer Sonne. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 30 km/s. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 8.900 Kelvin und er strahlt mit der ca. 35-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Eta A weist eine visuelle Helligkeit wird auf ca. 3,05 mag auf.

Eta B ist ebenfalls ein weiß-blau leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse A2V.

Er besitzt die ca. 2-fache Masse und den ca. 2-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 8.600 Kelvin und er strahlt mit der ca. 21-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Eta B weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,27 mag.

8. ξ – Xi Ophiuchi (Stern 40 Ophiuchi, HD 156897)

Xi Ophiuchi ist wahrscheinlich nur ein visuelles Doppelstern-Sternsystem. Nach den Daten des GAIA-DR 2 Katalogs sind beiden Sterne rund 1,3 Lichtjahre voneinander entfernt mit einer Abweichung von etwa 0,5 Lichtjahren.

Xi A Ophiuchi ist ein gelb-weiß leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse F2V in ca. 55,66 Lichtjahren Entfernung.

Die Sterne der Spektralklasse F befinden sich zwischen den heißen Sternen (Spektralklassen O, B, A) und den kühleren Sternen (Spektralklasse G, K M). Anhand dieser Einteilung stellen diese Sterne einen Durchschnittsstern dar. Ihre durchschnittliche Temperatur soll im Bereich von rund 6.000 bis 7.000 Kelvin liegen. Dadurch zeigen sie keinen allzu hohen Energieverbrauch ihres Sternenmaterials. Das wiederum führt dann zu einer durchschnittlichen Leuchtkraft.

Die Oberflächen-Temperatur von Xi A beträgt ca. 6.643 Kelvin und er strahlt mit der ca. 4,3-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Während bei den Sternen der Klassen O, B und A im Rahmen des sogenannten „CNO-Zyklus“ der größte Teil des Wasserstoffs in Helium umwandeln wird, erfolgt dies bei den Sternen der Spektralklassen Klassen F und G (unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V) im Rahmen der vier Schritte durch die sogenannte „Proton-Proton-Reaktion“.

Xi A besitzt die ca. 1,3-fache Masse und den ca. 1,6-fachen Radius unserer Sonne.

Er weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,39 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 3,19 mag auf. Seine Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 20,2 km/s und er dreht sich mit einer Rotationsdauer von rund 4 Tagen.

Xi A wird wie Lambda Ophiuchi als ein High Proper Motion Star eingestuft und kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 8,90 km/s auf uns zu.

Xi B ist wahrscheinlich ein Zwergstern der Spektralklasse G in ca. 56,96 Lichtjahren Entfernung. Er weist eine Oberflächen-Temperatur von ca. 5.076 Kelvin auf. Mehr ist über ihn nicht bekannt.

Über Xi C ist bis auf seine visuelle Helligkeit von ca. 13,7 mag nichts bekannt.

9. ν- Nu Ophiuchi (Stern 64 Ophiuchi, HD 163917)

Nu Ophiuchi ist ein Roter Riesenstern der Spektralklasse K0II in ca. 141,5 Lichtjahren Entfernung.

Nu Ophiuchi befindet sich mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff. Er ist ein sogenannter „Horizontal Branch Star“ (HB-Star).

Der „Horizontal Branch“ (HB) ist eine Verzweigung im Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) (der horizontale Ast). Dort befinden sich die Sterne, die bereits den „Red Giant Branch“ (der Rote Riesenast) hinter sich gelassen haben.

In diesem Ast des HRD-Diagramms befinden sich Sterne mit einer geringeren Metallizität.

Bei Sternen, die zwischen 0,5 und 2,3 Sonnenmassen besitzen, kommt es zum „Helium-Blitz“. Sie haben danach ähnlich Massen und Helligkeiten. Der Radius des Sterns und die Temperatur sind davon abhängig, wie groß die Masse in der Wasserstoffhülle (Schale) um den Heliumkern ist. Ein Stern mit einer größeren Wasserstoffhülle ist nicht so heiß und nicht so leuchtkräftig.

Bei Sternen zwischen 2,3 und 8 Sonnenmassen sind die Heliumkerne größer und entarten erst gar nicht. Die Fusion im Kern erfolgt ruhiger und wird von den Plasmaschichten des Sterns absorbiert (aufgenommen) und sind damit nicht mehr nach sichtbar.

Ab 8 Sonnenmassen erfolgt die Kernfusion im Heliumkern reibungsloser und es werden dann auch die schweren Elemente gebildet.

Nu Ophiuchi besitzt die ca. 2,7-fache Masse und den ca. 13,4-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.989 Kelvin und er strahlt mit der etwa 100-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Nu Ophiuchi dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 2,1 km/s.

Er ist wie Lambda Ophiuchi ein High-Proper Motion Star und entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 13,2 km/s.

Nu Ophiuchi wird von zwei Braunen Zwergen umrundet.

Ein Brauner Zwerg ist eine Zwischenform zwischen einem Stern und einem Planeten.

Ein Stern ist ein Himmelskörper, bei dem durch Fusionsprozesse im Inneren ein Strahlungsdruck erzeugt wird. Diese Fusionsprozesse beginnen bei einem Stern mit der Wasserstofffusion. Der Strahlungsdruck drängt zur Oberfläche. Gleichzeitig wirkt gegen den Strahlungsdruck die Gravitationskraft entgegen und sorgt dafür das der Stern nicht auseinanderfällt.

Das Ergebnis lässt sich bei Nu Ophiuchi durch seine Helligkeit am Nachthimmel sehen.

Eine Brauner Zwerg ist ein Himmelskörper, bei dem aufgrund einer zu geringen Masse keine Kernwasserstoff-Fusion stattfindet.

Doch finden in den Braunen Zwergen ungeachtet dessen andere Fusionsprozesse statt. Denn es gibt einige Fusionsreaktionen, die bei niedrigeren Temperaturen als die Wasserstoff-Fusion ablaufen.

Dazu zählen die Lithium- und die Deuterium-Fusion. Die Untergrenze für die Deuterium-Fusion liegt bei dem ca. 13-fachen des Jupiters.

Ein Brauner Zwerg ist im Regelfall ein Himmelskörper, der eine Masse zwischen dem 13-fachen und 75-fachen des Jupiters besitzt.

Ein Himmelkörper mit einer geringeren Masse als dem 13-fachen des Jupiters nennt man Planeten, sofern sie Begleiter von Sternen sind.

Im Jahr 2004 wurde Nu b und im Jahr 2012 wurde dann Nu c entdeckt. Bei den beiden Begleitern handelt es sich um Braune Zwerge. Nu b hat eine Entfernung von mindestens 1,875 AE und Nu c hat eine Entfernung von ca. 5,88 AE zum Stern Nu Ophiuchi.

Nu b besitzt eine Umlaufzeit von 536 Tagen und Nu b hat eine Umlaufzeit von 3.169 Tagen.

Die Masse von Nu b und Nu C wird auf das 22,2-fache bzw. das 24,7-fache der Masse des Jupiters geschätzt.

Das Alter von Nu Ophiuchi wird auf ca. 330 Mio. Jahre geschätzt.

Er weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,332 mag und eine absolute Helligkeit von ca. - 0,19 mag auf.

Nu Ophiuchi entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 12,95 km/s von uns.

10. Muliphen γ - Gamma Ophiuchi (62 Ophiuchi HD 161868)

Muliphen ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse A1VnkA0mA0 in ca. 98 Lichtjahren Entfernung. Er befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Muliphen ist ein “Metalllinien-Stern“ (Am-Stern).

Die Am-Sterne sind eine Unterklasse der chemically peculiar stars (chemisch eigentümlich Sterne) (CP-Sterne), des Spektraltyps A, bei denen in der Atmosphäre Metalle (m) wie Zink, Strontium, Zirkonium und Barium in erhöhter Konzentration gemessen wurden. In der Astrophysik werden alle Elemente außer Wasserstoff und Helium als Metalle bezeichnet.

Dagegen zeigen die Am-Sterne einen Mangel von anderen Elementen, wie Calcium und Scandium.

Der Grund für die chemischen Anomalien ist auf einige Elemente zurückzuführen, die mehr Licht absorbieren, das heißt aufnehmen. Diese chemischen Elemente werden nach oben zur Oberfläche gedrückt wird, während andere unter der Schwerkraft absinken.

Dieser Effekt tritt nur auf, wenn der Stern eine geringe Rotationsgeschwindigkeit besitzt. Normalerweise rotieren Sterne der Spektralklasse A schnell. Die meisten Am-Sterne sind Teil eines Doppelsternsystems, in dem die Rotation der Sterne durch das sogenannte Gezeitenbremsen verlangsamt wurde. Dabei nimmt der Partnerstern Einfluss auf die Rotationsgeschwindigkeit.

Der Spektraltyp der Am-Sterne wird aus der Calcium-K-Linie (Ca-II-Linie) beurteilt.

Der Spektraltyp von Muliphen mit der Bezeichnung A1VnkA0mA0 bedeutet, dass er ein schnell rotierender Stern Spektralklasse A1Vn ist. Wenn er durch die Calcium-k-Linie beurteilt wird, stellt er als einen A0-Stern dar (kA0). Ebenso ist er ein A0-Stern, wenn er durch die Schwermetalllinien bewertet wird (mA0).

Muliphen besitzt die ca. 2,9-fache Masse und den ca. 1,8-fache Radius unserer Sonne. Sein Alter wird auf ca. 184 Mio. Jahre geschätzt. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 8.488 Kelvin und er strahlt mit der ca. 29-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Seine Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 220 km/s.

Bei Muliphen wurden zwei Trümmerscheiben in ca. 520 AE und 260 AE entdeckt, was für einen Stern seiner Art aber nichts besonderes ist.

Die Trümmerscheiben bestehen im Regelfall aus Staub und kleinerem Material. Aus diesen Scheiben kommt zusätzliche Infrarotstrahlung. Sie ist das Ergebnis von thermischer Strahlung, die von den Staubteilchen abgeben wird.

Die Staubteilchen wurden wiederum werden von der elektromagnetischen Strahlung des Sterns erwärmt.

Die Trümmerscheiben besitzen eine Dicke von weniger als 0,1 AE. Sie können jedoch einen Durchmesser von bis 120 AE erreichen.

Die gefundenen Mineralien der Trümmerscheiben entsprechen den Kometen unseres äußeren Sonnensystems.

Die „warmen“ Trümmerscheiben befinden sich in einem Abstand von einigen AE. Ihre Temperatur liegt zwischen 100 bis 150 Kelvin.

Die „kalten“ Trümmerscheiben befinden sich in einem Abstand von etwa 30 bis 120 AE. Sie zeigen zum Teil eine Temperatur im Bereich von 20 Kelvin. Das ist der Temperaturbereich des Staubs im Kuipergürtel.

Muliphen weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,753 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 1,26 mag auf. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 7,6 km/s auf uns zu.

11. Cebalrai (β - Beta Ophiuchi, 60 Ophiuchi)

Cebalrai ist ein orange leuchtender Riesenstern der Spektralklasse K2III in ca. 81,8 Lichtjahren Entfernung. Er befindet sich zur Zeit bei Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff.

Cebalrai besitzt die ca. 1,13-fache Masse und den ca. 12-fachen Radius unserer Sonne.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.467 Kelvin und er strahlt aufgrund der vergrößerten Oberfläche mit der ca. 63-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Cebalrai weist eine visuelle Helligkeit von ca. 2,749 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,77 mag auf. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 5,4 km/s.

Cebalrai ist ein Mitglied der “Thin-Disk-Polulation“.

Die „Thin Disk Population“ ist der Teil der Milchstraße, mit einer Höhe von 980 bis 1.300 Lichtjahren und einer Breite von 8.100 bis 14.500 Lichtjahren, der sich direkt um den Kern unserer Galaxis herum gruppiert.

Dort befinden etwa 85% aller Sterne der galaktischen Ebene. Unsere Sonne ist etwa 26.000 Lichtjahre vom Galaxienkern der Milchstraße entfernt.

Die Umlaufbahn von Cebalrai verläuft durch die Milchstraße. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 12,53 km/s auf uns zu.

Es wird vermutet, dass um Cebalrai ein planetarischer Begleiter mit einer Umlaufzeit von ca. 142,3 Tagen und in einer Entfernung von ca. 0,6 AE kreist. Bisher wurde dieser aber noch nicht endgültig bestätigt.

Aufgrund der weiten Entfernung ist es bisher noch nicht möglich hier einen Nachweis mit weiteren Informationen zu bringen.

Ob es sich bei dem Begleiter um einen Stern, Braunen Zwerg oder Planeten handelt ist ebenfalls noch nicht geklärt.