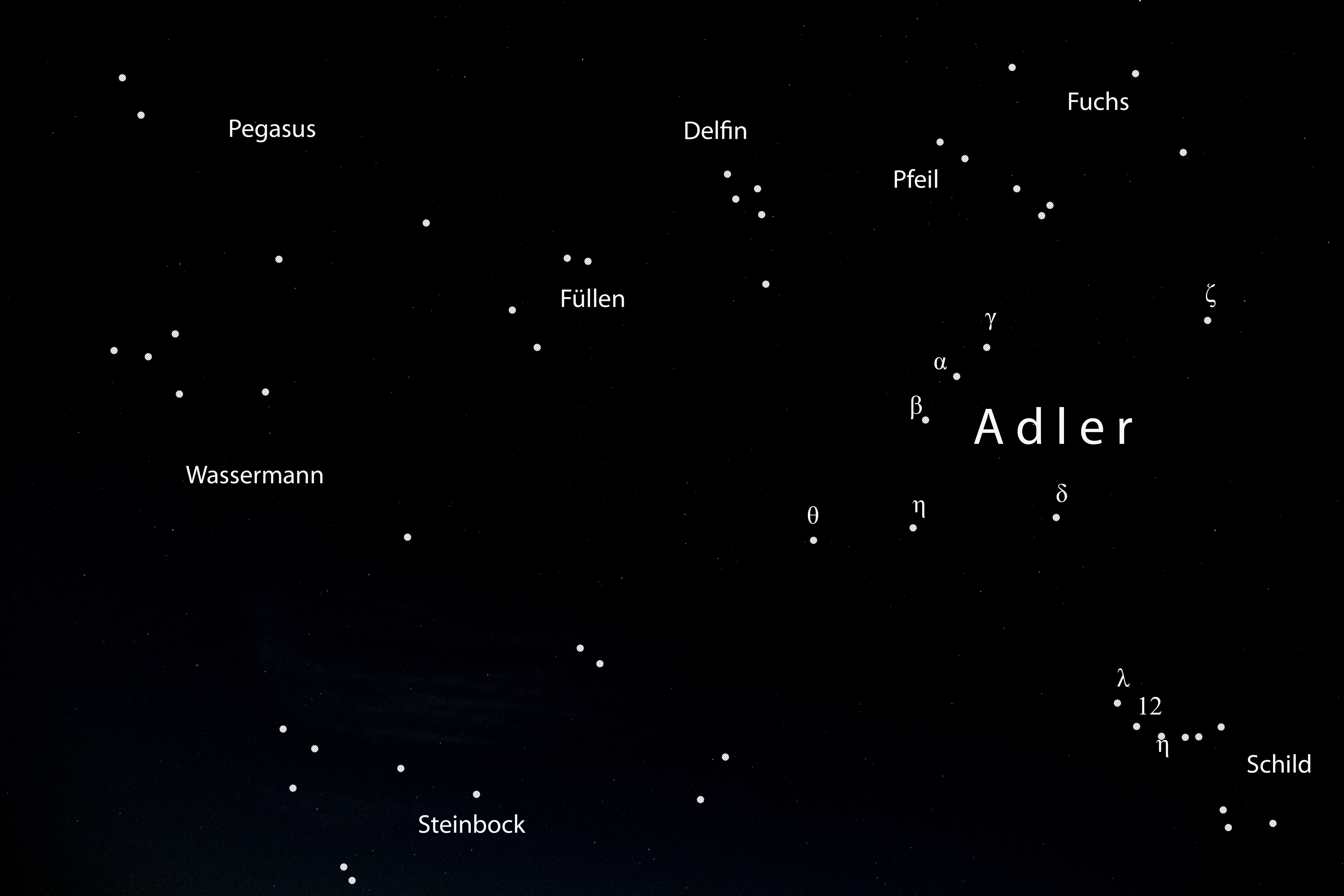

I. Das Sternbild

Der Kopf des Adlers

1. Altair (α Aquilae, 53 Aquilae, HD 187642)

1. Altair (Alpha α Aquilae, 53 Aquilae, HD 187642)

Altair ist ein weiß leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse A8Vn in ca. 16,73 Lichtjahren Entfernung.

Spektralklassen werden dazu verwendet um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu dem Stern getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.

Altair wird in der Spektralklasse A (lateinischer Buchstabe) verortet. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass Sterne der Spektralklasse A am Anfang ihres Sternenlebens stehen. Daher wurde die Spektralklasse A auch als „frühe Klasse“ bezeichnet. Heute werden die Buchstaben nach dem Licht verteilt, dass sie aussenden.

Sterne der Spektralklasse A stehen für weiß leuchtende Sterne. Diese Sterne weisen Oberflächen-Temperaturen im Bereich von 7.400 bis 10.000 Kelvin auf.

Aufgrund der hohen Temperaturen besitzen sie eine hohe Leuchtkraft und können daher gut am Nachthimmel beobachtet werden.

Die Zahl 8 zeigt in welchem Temperaturbereich ein Stern sich befindet. Die Zahl 0 steht für die warmen Sterne, die Zahl 10 steht für die kühlen Sterne der jeweiligen Spektralklasse. Altair wird mit der Zahl 8 als ein kühler Stern der Spektralklasse A eingestuft. Seine Oberflächen beträgt ca. 7.557 Kelvin. Unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ca. 5.770 Kelvin (5.507 Grad Celsius).

Die römische Ziffer zeigt die Leuchtkraftklasse eines Sterns an.

Diese beginnen bei VII und endet bei O. O sind die heißesten und hellsten Sterne, die am Anfang ihres Sternenlebens stehen, während VII für Sterne stehen, die ihr Leben hinter sich haben. Wobei die römische Ziffer nicht die Reihenfolge eines Sternenlebens anzeigt.

Altair wird in die Leuchtkraftklasse V eingestuft und ist damit ein Hauptreihenstern.

Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V (Zwergstern) und damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren. Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt.

Unsere Sonne befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. In der Chemie und der Physik wird das Verbrennen eines Stoffs als Fusion bezeichnet.

Die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium geschieht jedoch schrittweise.

Bei unserer Sonne fusionieren im ersten Schritt zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen. Da im Kern des Sterns die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich, dass zwei Protonen miteinander fusionieren.

Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis Wasserstoff zu Helium wird.

Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen. Das Neutrino verlässt die Sonne als Strahlung. Die Neutrino-Strahlung erreicht auch unsere Erde, ist jedoch nur schwer nachweisbar. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.

Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gammaphoton außerhalb des Kerns.

Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Dabei werden wieder zwei Protonen frei.

Damit wurde aus vier Protonen ein Helium-Kern. Dabei wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.

Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt.

Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.

Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.

Während bei den Sternen der Klassen O, B und A im Rahmen des sogenannten „CNO-Zyklus“ der größte Teil des Wasserstoffs in Helium umwandeln wird, erfolgt dies bei den Sternen der Spektralklassen Klassen F und G (unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V) im Rahmen der vier Schritte durch die sogenannte „Proton-Proton-Reaktion“.

Ab einer Masse des 1,4- bis 1,6-fachen unserer Sonne wird über den CNO-Zyklus der größte Teil der Fusion von Wasserstoff zu Helium erfolgen.

Altair besitzt die ca. 1,7-fache Masse und er strahlt mit der ca. 10,6-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

Der Buchstabe “n“ (nebulous) zeigt an, dass bei Altair diffuse Spektrallinien gemessen wurden. Das deutet auf eine hohe Rotationsgeschwindigkeit von Altair hin.

Altair besitzt eine sehr hohe Rotationsgeschwindigkeit. Diese liegt am Äquator bei ca. 200 km/s. Er benötigt für einen Umlauf ca. 6,5 Stunden. Unsere Sonne hat eine Drehgeschwindigkeit von ca. 2 km/s und benötigt 25 Tage für eine Drehung.

Wenn sich Sterne zu schnell drehen, drohen sie auseinander zubrechen, da die Gravitationskräfte dann die Sternenmasse nicht mehr zusammenhalten können. Bei Altair wird diese Grenze bei einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 450 km/s angenommen.

Da Altair ein sehr naher Stern ist, wurde er auch genauer untersucht. Im Jahre 2007 haben US-Astronomen vier Teleskope zusammengeschaltet, um ein Bild von Altair aufzunehmen. Im Rahmen der Auswertungen kam es auch zu einer Bestätigung über das bisher angenommene Aussehen des Sterns.

Durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit ist Altair keine Kugel sondern hat abgeplattete Pole und sieht daher eher eiförmig aus.

Aufgrund dessen beträgt der Pol-Radius das ca. 1,63-fache und der Äquator-Radius das ca. 2,03-fache unserer Sonne.

Bei Altair wurde auch zum ersten Mal das sogenannte „Gravity Darkening“ (Schwerkraftverdunkelung) nachgewiesen.

Schwerkraftverdunkelung bedeutet, ein Stern dreht sich so schnell, dass die Pole eine höhere Oberflächengravitation und damit auch eine höhere Temperatur und Helligkeit besitzen.

Der Äquator von Altair ist durch die Schwerkraft verdunkelt, was sich als dunkleres Band zeigt, da die Pole durch die Gravitation heller erscheinen.

Altair wird als ein „Delta-Scuti-Stern“ eingestuft.

Ein Delta-Scuti-Stern ist ein pulsationsveränderlicher Stern, der Schwankungen in seiner Leuchtkraft aufweist. Sie besitzen zwischen ca. 1,5 bis 2,5 Sonnenmassen, die ca. 10- bis 50-fache Leuchtkraft der Sonne und werden den Spektralklassen A2 bis F8 zugeordnet.

Delta-Scuti-Sterne zeigen ihre Veränderungen in Perioden innerhalb von 0,3 Tagen mit einer Helligkeitsveränderung von max. 0,8 mag, wobei die meisten Sterne nur eine Variabilität von 0,02 mag erreichen. Sie werden in die Leuchtkraftklassen III bis V eingeordnet.

Altair ist der zwölft hellste Stern am Nachthimmel und der hellste Delta-Scuti-Stern. Die Helligkeitsveränderungen von Altair ist sehr gering und kaum wahrnehmbar. Da sich die Leuchtkraft bei Altair nur im tausendstel Bereich verändert, ist die Helligkeitsveränderung visuell am Teleskop nicht zu bemerken.

Altair besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 0,76 mag. Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, umso schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop sichtbar.

Die Magnitudenzahl wurde in einem logarithmischen System entwickelt, um die Lichtschwäche eines Sterns darzustellen. Unsere Sonne hat eine visuelle Helligkeit von ca. -26,7 mag.

Die absolute Helligkeit von Altair beträgt ca. 2,21 mag. Die absolute Helligkeit wird aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag. 32,6 Lichtjahren entsprechen 10 Parsec, eine weitere astronomische Entfernungseinheit.

Bei Altair wurden insgesamt 9 Pulsationsperioden festgestellt, die im Bereich von 50 Minuten bis 9 Stunden liegen.

Bei Pulsationsveränderlichen Sternen wie Altair wird durch den sogenannten “Kappa-Mechanismus“ die Helligkeitsveränderungen von Veränderlichen Sterne beschreiben.

Dieser Mechanismus kann dann in Kraft treten, wenn die Opazität κ (kappa) in der Sternenatmosphäre mit zunehmender Temperatur ansteigt.

Im Allgemeinen herrscht in einem Stern ein Kräftegleichgewicht. Das heißt, die Gravitationskraft, die den Stern zu kontrahieren versucht (und der Stern sich dadurch zusammenzieht), wird ausgeglichen durch den Strahlungsdruck, der durch die Kernfusion im Inneren entsteht und nach außen drückt. Der Stern befindet sich im Gleichgewicht aus Gravitation und Druck.

Abweichungen von diesem Gleichgewicht können dazu führen, dass der Stern pulsiert. Ist zum Beispiel der Radius des Sterns kleiner, als es dem Gleichgewichtszustand entsprechen würde, überwiegt der Strahlungsdruck und der Stern expandiert und vergrößert seinen Radius.

Wegen der sogenannten „Massenträgheit“ führt diese rücktreibende Kraft dazu, dass der Stern sich dabei über den Gleichgewichtspunkt hinaus ausdehnt. Sobald der Strahlungsdruck nachlässt dominiert wieder die Gravitation und der Stern schrumpf wieder. Es entsteht also eine Oszillation (lat. für schwingen, schwanken, schaukeln). Der Stern dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen, er pulsiert.

Bei den meisten Sternen (wie z. B. auch der Sonne) sind diese Pulsationen allerdings sehr klein. Die Stärke der Pulsation hängt daher von der Art der rücktreibenden Kraft ab.

Der Kappa-Mechanismus erzeugt eine rücktreibende Kraft, die dazu führt, dass ein Stern pulsiert. Im Inneren eines Sterns wird durch Kernfusion Energie in Form von Gammastrahlung erzeugt.

Diese Energie wird allerdings nicht direkt vom Stern abgestrahlt.

Wegen der hohen Dichte im Sterneninneren wird die Gammastrahlung auf ihrem Weg zur Oberfläche des Sterns vielfach gestreut. Diese teilweise Undurchlässigkeit der Sternenatmosphäre wird Opazität (lat. für Trübung, Beschattung) genannt und oft mit dem griechischen Buchstaben κ (kappa) bezeichnet.

Konstante Opazität bedeutet, dass die Gammastrahlung nicht nach außen dringen kann und im Stern verbleibt. Im Inneren eines Sterns ist die Opazität allerdings nicht konstant. Sie hängt vom Druck und der Temperatur ab und hat außerdem für jede Wellenlänge einen unterschiedlichen Wert.

Nimmt nun die Opazität mit zunehmender Temperatur des Sternenmaterials zu, können daraus Pulsationen entstehen. Der Kappa-Mechanismus lässt sich dann folgendermaßen beschreiben:

1. Schritt:

Das Material in einer Zone der Sternenatmosphäre, in der die Opazität (Undurchlässigkeit) mit steigender Temperatur zunimmt, wird durch äußere Störungen komprimiert, d. h. diese Schicht bewegt sich in Richtung des Zentrums des Sterns.

2. Schritt:

Durch die Kompression steigen Druck und Temperatur dieses Materials.

3. Schritt:

Durch die Erhöhung von Druck und Temperatur steigt die Opazität.

4. Schritt:

Durch die angestiegene Opazität dieser Schicht dringt nun weniger Strahlung aus dem Sterninneren nach außen; sie "staut" sich darunter.

5. Schritt:

Dadurch entsteht unterhalb der Schicht ein größerer Strahlungsdruck, der dazu führt, dass die Schicht sich nun ausdehnt. Der Stern bläht sich auf.

6. Schritt:

Die sich ausdehnende Schicht wird nun kühler und der Druck sinkt. Der Stern zieht sich wieder zusammen, wodurch auch die Opazität wieder geringer wird. Jetzt kann die angestaute Strahlung schnell entweichen.

7. Schritt:

Durch das Entweichen der Strahlung nimmt der Druck unterhalb der Schicht ab, wodurch diese aufgrund der nun wieder stärkeren Gravitationskraft in Richtung des Sterninneren komprimiert wird und der Zyklus von neuem beginnt.

Der oben beschriebene Prozess lässt sich gut mit einer Dampfmaschine beschreiben, in der die Opazität einem Ventil entspricht. Sobald das Ventil geschlossen ist, hat der Druck keine Möglichkeit zu entweichen.

Altair befindet sich mitten in einer riesigen interstellaren Wolke aus Gas und Staub, der „G-Cloud“. Diese Wolken sind im Sternbild Adler als Teil der Milchstraße vermehrt vorhanden.

Unser Sonnensystem befindet sich in der „Local Bubble“ (Lokalen Blase). Die Local Bubble ist eine Region in unserer Galaxis, in der die Materie und die Strahlung, das sogenannte „interstellare Medium“, eine geringere Dichte aufweisen.

Unser Sonnensystem befindet sich dabei am Rand der „Local Instellar Cloud“ (LIC, Lokale interstellare Wolke). Seit wann sich unsere Sonne durch die LIC bewegt ist noch nicht geklärt. Die Zahlen schwanken zwischen 44.000 und 150.000 Jahren. Es wird davon ausgegangen, dass sich unsere Sonne noch rund 10.000 bis 20.000 Jahre dort aufhält.

Die Nachbarregion der LIC ist die „G-Cloud“, in welcher sich Altair befindet. Wie die beiden Wolken zusammenhängen ist noch nicht ganz geklärt.

Altair zeigt auch eine schwache koronale Röntgenstrahlung. Die Forschung ist der Ansicht, dass diese dadurch zustande kommt, weil Konvektionszellen von den heißen polaren Regionen zu den kühleren Zonen Richtung Äquator wandern. Die Konvektionszellen sorgen für den Transport der Wärme aus dem Inneren des Sterns.

Altair bewegt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 27 km/s weg von uns.

Planeten in der habitablen (bewohnbaren) Zone wurden bei Altair bisher noch nicht entdeckt.

Laut The Washington Double Star Catalog (WDS-Katalog) werden Alpha Aquiliae insgesamt 6 Sterne zugerechnet.

Die Sterne stehen aber nur visuell in der Nähe von Altair.

Alpha B (BD+ 08 4232) ist ein Stern in ca. 1.595 Lichtjahren Entfernung. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.605 Kelvin, er strahlt mit der ca. 43,7-fachen Leuchtkraft unserer Sonne und er besitzt den ca. 10,39-fachen Radius unserer Sonne.

BD+ 08 4232 ist wahrscheinlich damit ein Roter Riesenstern Spektralklasse K.

BD+ 08 4232 weist eine visuelle Helligkeit von ca. 9,2534 mag auf, die im sogenannten “G-Band“ gemessen wurde.

Die G-Band-Magnitude ist eine scheinbare Helligkeit von Himmelsobjekten wie sie von der Raumsonde Gaia gemessen wird.

Für den Astrometrie-Satelliten GAIA ist es schwierig Sterne mit einer größeren Helligkeit als 3 mag zu vermessen. Daher wurde die überwiegende Mehrheit der Sterne mit einer visuellen Helligkeit zwischen 10 und 15,5 mag im G-Band gemessen. GAIA benutzt dabei eine eigene Definition der “G-Band-Magnitude“.

Seine absolute Helligkeit beträgt ca. 0,81 mag.

Alpha C (BD+ 08 4238) ist ein Stern in ca. 2.934 Lichtjahren Entfernung. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.819 Kelvin, er strahlt mit der ca. 71-fachen Leuchtkraft unserer Sonne und er besitzt den ca. 12-fachen Radius unserer Sonne.

BD+ 08 4238 ist damit wahrscheinlich ebenfalls ein Roter Riesenstern der Spektralklasse K.

BD+ 08 4238 weist eine visuelle Helligkeit von ca. 9,9777 mag auf, die im G-Band gemessen wurde. Seine absolute Helligkeit beträgt ca. 0,21 mag.

Vermutlich handelt es sich bei Alpha D um den Stern TYC 1058-2076-1 in ca. 1.392 Lichtjahren Entfernung.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.480 Kelvin, er strahlt mit der ca. 1,81-fachen Leuchtkraft unserer Sonne und er besitzt den ca. 1,49-fachen Radius unserer Sonne. Damit wäre er vermutlich ein gelb leuchtender Stern Spektralklasse G.

TYC 1058-2076-1 weist eine visuelle Helligkeit von ca. 12,2146 mag auf, die G-Band gemessen wurde. Seine absolute Helligkeit beträgt ca. 4,06 mag.

2. Tarazed (γ – Gamma Aquilae, 50 Aquilae, HD 186791)

Tarazed stellt den Schnabel des Adlers dar. Er ist ein orange leuchtender Roter Riesenstern der Spektralklasse K3II in einer Entfernung von ca. 395 Lichtjahren.

Sterne der Spektralklasse K stehen für die orange-rote leuchtenden Sterne in einem Temperaturbereich von 3.500 bis 4.900 Kelvin. Aufgrund der nicht sehr hohen Temperaturen können Hauptreihensterne der Spektralklasse K mehr als 50 Mrd. Jahre alt werden.

Bei den kleinen Sternen der Spektralklasse K, mit ca. 50 bis 80 % der Masse unserer Sonne, wird vermutet, dass sie eventuell eine für Planeten lebensfreundlich Umgebung bieten könnten.

Allerdings sind sie aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs und der damit verbundenen geringen Leuchtkraft nur sehr schwer zu beobachten. Im Regelfall sind die für uns sichtbaren Sterne der Spektralklasse K Riesensterne. Sie sind für uns nur aufgrund der stark vergrößerten Oberfläche von meist weit mehr als 10 Sonnenradien zu sehen.

Die Spektralklasse K ist dadurch gekennzeichnet, dass sie starke Metalllinien zeigt.

Die Spektren der Spektralklasse K zeichnen sich durch zahlreiche Absorptionslinien aus. Diese stammen meist von elementaren Metallen wie Kalzium (Ca I), Natrium (Na I) und Eisen (Fe I). Die Wasserstofflinien der Balmerserie verlieren weiter an Stärke, sind daher nicht mehr gut erkennbar.

Bei Sternen der Spektralklasse K ist im Regelfall die Kernwasserstoff-Fusion beendet. Auch die Metalllinien verlieren bei zunehmend sinkender Temperaturen zu Gunsten von Molekülbanden der Moleküle CH, CN und Titanoxid (TiO) an Stärke

Obwohl er erst ein Alter von ca. 100 Mio. Jahre erreicht hat, ist Tarazed bereits einen Schritt weiter als unsere Sonne und fusioniert im Kern Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff.

Als Tarazed im Kern die Wasserstoff-Fusion beendete, war die Dichte dort so hoch, dass der Kern entartete.

Entartung bedeutet, dass sich die Materie nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt, da die Dichte so extrem groß ist. Es hat nichts mit dem klassischen idealen Gas zu tun.

Durch die hohe Dichte und Temperatur hat dann das Helium-Brennen begonnen. Das heißt, es werden drei Helium-Kerne im Inneren des Sterns im Rahmen einer Kernfusion in Kohlenstoffe und Sauerstoff umgewandelt. Dabei wird Gammastrahlung ausgesendet.

Diese Kernfusion kann nur bei Temperaturen von über 100 Mio. Kelvin stattfinden. Der Vorgang wird auch als Drei-Alpha-Prozess bezeichnet. Durch den äußerst rasch aufschaukelnden Prozess wird die Temperatur sehr schnell sehr hoch. Die explosionsartige Fusion von Helium im Drei-Alpha-Prozess wird auch Helium-Blitz genannt.

Sobald die Kerntemperatur genügend hoch ist, wird die Entartung wieder aufgehoben. Dadurch, dass das Gas wieder „normal“ wird und der herrschende Gasdruck wiederum temperaturabhängig ist, kommt es zu einer heftigen Expansion des Sterns. Der Stern dehnt sich aus und sein Umfang wird größer.

Die Hülle des Sterns ist aber in der Lage den Ausbruch abzufangen. Es kommt zu keiner Explosion des Sterns. Aber durch die Heftigkeit der Ausdehnung des Sterns werden die äußeren kühleren Schichten abgeworfen. Dadurch gelangen Materie und Gaswolken ins All, die wiederum zum Beginn von neuen Sternen werden können.

Tarazed verfügt über die ca. 3,5-fache Masse und den ca. 93-fachen Radius unserer Sonne.

Er besitzt eine Oberflächentemperatur von ca. 4.732 Kelvin und aufgrund der vergrößerten Oberfläche die ca. 2.500-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

Tarazed weist eine visuelle Helligkeit von ca. 2,71 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 3,38 mag auf.

Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 8 km/s und entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 2,79 km/s von uns.

3. Alschain (β – Beta Aquilae, 60 Aquilae, HD 188512)

Alschain ist ein Doppelsternsystem in ca. 43,6 Lichtjahren Entfernung.

Beta A und Beta B sind ca. 175 AE von einander entfernt. Die Umlaufzeit ist nicht bekannt.

Die beiden Sterne des Doppelsternsystem Alschein werden in der SIMBAD-Datenbank als sogenannte “High Proper Motion Stars“ aufgeführt.

Diese Sterne zeigen im Vergleich zu anderen Sternen in ihrer unmittelbaren visuellen Nähe eine größere Bewegung am Nachthimmel. Der Stern mit der größten Eigenbewegung ist Barnards Pfeilstern mit einer Bewegung von 10,4 Bogensekunden pro Jahr. Seine Geschwindigkeit wird auf etwa 140 km/s geschätzt.

Das Doppelsternsystem Alschain kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 40,3 km/s auf uns zu.

Beta A ist ein gelblich-weiß leuchtender Unterriese der Spektralklasse G8IV.

Unterriesen sind Sterne, die heller als ein normaler Hauptreihenstern strahlen, aber nicht so hell wie ein Riesenstern. Sie befinden im Regelfall am Ende der Wasserstoff-Fusion oder am Anfang der Helium-Fusion im Kern.

Dadurch dass der Wasserstoffanteil im Kern eines Hauptreihensterns immer geringer wird steigt die Kerntemperatur an. Damit leuchtet der Stern heller als während seiner Hauptreihen-Phase.

Während der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium verringern sich die Wasserstoff-Teilchen im Kern des Sterns, gleichzeitig steigt aber die Atommasse von 0,5 auf 1,33 atomare Einheiten an.

Um das Temperatur- und Druckgleichgewicht aufrecht zu erhalten, kommt es zu einer Verdichtung der Masse. Damit wächst die nukleare Energieproduktion und durch diese erhöht sich auch die Leuchtkraft der Sonne.

Dadurch gewinnt die Gravitation gegenüber dem Gasdruck die Oberhand. Das bedeutet, durch die Massenanziehung (Gravitation) verdichtet sich der Kern noch mehr und es kommt es zu einem Temperaturanstieg.

Durch den Temperaturanstieg wegen der Verdichtung im Kern setzt jetzt in der bisher inaktiven Wasserstoffhülle des Sterns die Kernfusion ein. Auch hier wird dann der Wasserstoff in Helium umgewandelt.

Das Verbrennen des Wasserstoffs vom Kern zur Hülle wird Wasserstoff-Schalenbrennen genannt (wie die Schalen einer Zwiebel). Dadurch wird die Hülle des Sterns weiter nach außen getrieben und der Radius des Sterns wächst.

Beta A Aquilae wird als ein Stern eingestuft, der unserer Sonne ähnlich ist, aber mit einem Alter von mehr als 9,6 Mrd. Jahren (unsere Sonne ist gerade mal ca. 4,6 Mrd. Jahre alt) wechselt er zur Zeit von der Hauptreihenphase in einen neuen Lebensabschnitt.

Er besitzt die ca. 1,26-fache Masse und den ca. 3,44-fachen Radius unserer Sonne auf. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.163 Kelvin und er strahlt mit der ca. 6,6-fachen Helligkeit unserer Sonne.

Beta A besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 3,71 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 3,03 mag.

Der Begleiter Beta B ist ein Roter Zwergstern der Spektralklasse M3V.

Rote Zwerge sind die kleinsten Sterne, in deren Kern die Fusion von Wasserstoff zu Helium stattfindet. Rund drei Viertel aller Sterne sind Rote Zwerge. Sie strahlen aber mit so geringer Energie, dass kein einziger von der Erde aus mit bloßem Auge gesehen werden kann.

Bei Beta B wurde vom GAIA-Satelliten eine visuelle Helligkeit von ca. 10,4573 mag gemessen. Er weist eine visuelle Helligkeit von ca. 9,79 mag auf.

Rote Zwergsterne besitzen eine Masse, die zwischen 7,5% und 60% unserer Sonne liegt. Bei einer geringeren Masse, wäre Beta A ein Brauner Zwerg und es käme keine Wasserstoff-Fusion zustande.

Beta B besitzt ca. 30% der Masse unserer Sonne.

Aufgrund der geringen Masse laufen die Fusions-Prozesse bei den Roten Zwergsternen wesentlich langsamer ab. Da die Fusion so langsam abläuft, haben selbst die ältesten Roten Zwerge die Hauptreihen-Phase noch nicht verlassen, auch wenn sie so alt wie unser Universum wären (ca. 13,5 Mrd. Jahre).

Sie besitzen eine Oberflächen-Temperatur, die zwischen 2.200 und 3.800 Kelvin liegt. Die Oberflächen-Temperatur von Beta B beträgt rund 3.800 Kelvin und er strahlt mit ca. 2,5% der Leuchtkraft unserer Sonne.

Bei den Roten Zwergen findet keine Energieabgabe durch Strahlung statt. Das gesamte heiße Plasma steigt vom Sterneninneren nach oben, kühlt dort ab und sinkt wieder nach unten.

Aufgrund der Lichtundurchlässigkeit des dichten Sterneninneren erreichen die durch die Kernfusion entstandene Photonen nicht die Oberfläche. Stattdessen wird die gesamte entstandene Energie durch Konvektion vom Kern zur Oberfläche weitergeleitet wird.

Das entstandene Helium befindet sich daher nicht im Kern. Das bedeutet als Folge davon, die Roten Zwerge können mehr Wasserstoff verschmelzen, bevor sie mit der Kern-Heliumfusion beginnen.

Alle diese einzelnen Teile sorgen dafür, daß Rote Zwergsterne mehrere 10 Milliarden bis zu Billionen von Jahren für die Kernwasserstoff-Fusion benötigen.

Da das Alter des Universums auf rund 13,5 Mrd. geschätzt wird hat bis heute noch kein Roter Zwerg die Hauptreihen-Phase verlassen.

Beta C (UCAC2 34007840) ist ein Stern in ca. 962 Lichtjahren Entfernung. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 6.186 Kelvin und er strahlt mit der ca. 2,3-fachen Leuchtkraft unser Sonne. Er besitzt den ca. 1,33-fachen Radius unserer Sonne. Wahrscheinlich ist UCAC2 34007840 ein Stern der Spektralklasse F.

Bei Beta C wurde vom GAIA-Satelliten eine visuelle Helligkeit von ca. 11,1022 mag gemessen. Er weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,75 mag auf.

Im Osten ist der rechte Flügel des Adlers zu sehen.

4. θ - Theta Aquilae (65 Aquilae, HD 191692)

Theta Aquilae ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in ca. 253 Lichtjahren Entfernung.

In einem spektroskopischen Doppelsternsystem stehen die beiden Sterne so nahe beieinander, dass es nicht möglich ist diese im Teleskop als zwei Sterne aufzulösen. Nur durch ihre Spektrallinien (unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichts) können sie getrennt werden.

Theta Aa und Theta Ab haben eine Umlaufzeit von ca. 17,123 Tagen. Da die Umlaufbahn nicht kreisförmig verläuft, sondern einer Ellipse mit einer Exzentrizität von 0,6 folgt, sind die beiden Sterne zwischen ca. 0,10 und 0,39 AE von einander entfernt.

Theta Aquilae befindet sich wahrscheinlich in einem Reflexionsnebel. Ein Reflexionsnebel besteht aus Staub, der durch das Licht eines benachbarten Sterns beleuchtet wird. Sie sind nicht heiß genug um selbst zu leuchten.

Theta Aa ist ein Blauer Riesenstern der Spektralklasse B9.5V.

Die Blauen Riesensterne sind keine ehemaligen Zwergsterne, sondern werden in einer Gaswolke schon als Riesen geboren. Obwohl sie dabei schon die Größe von Roten Riesen erreichen können, stehen sie noch am Anfang ihres Sternenlebens. Aufgrund des hohen Drucks und der großen Masse dauert die Fusion von Wasserstoff zu Helium nur einige zehn Millionen Jahre (unsere Sonne benötigt dafür mehr als 9,5 Mrd. Jahre).

Die blauen Riesen entstehen wie alle Sterne in den sogenannten Dunkelwolken. Dunkelwolken sind die kalten, dichten und dunklen interstellaren Gaswolken. Durch das staubige Material (eventuell auch gröbere Strukturen bis hin zu Kometen) wird das Licht der dahinter liegenden Sterne abgedunkelt.

Theta Aa besitzt die ca. 3,7-fachen Masse und den ca. 4,8-fachen Radius unserer Sonne.

Blaue Riesen sind sehr heiß und besitzen daher auch eine höhere Leuchtkraft. Theta besitzt eine Oberflächen-Temperatur von ca. 10.280 Kelvin und strahlt mit der ca. 278-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Theta Aa dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 53 km/s und einer Rotationsdauer von ca. 5 Tagen. Er weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,26 mag und eine absolute Helligkeit von ca. -1,39 mag auf.

Auch Theta Ab ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse B9.5V. Er besitzt die ca. 2,8-fache Masse und den ca. 2,7-fachen Radius unserer Sonne. Theta B strahlt mit der ca. 68-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Theta Ab zeigt eine visuelle Helligkeit von ca. 5,0 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,14 mag.

Da die beiden Riesensterne so nahe beieinander stehen, werden sie sich gegenseitig beeinflussen. In einer zukünftigen Erforschung des Sternensystems wird es interessant sein zu sehen, wie dies geschieht.

Tauschen die Sterne Masse aus und wird dabei ein Stern größer als der andere, wie ist der Einfluss im Rahmen der gravitativen Kräfte der einzelnen Sterne, wie stabil sind die Umlaufbahnen, welchen Anteil haben Sie an dem Spektralnebel, indem sie sich befinden?

Das Sternensystem Theta A kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 27,3 km/s auf uns zu.

Theta B (UCAC2 31592134) steht nur visuell in der Nähe von Theta A und ist ca. 876 Lichtjahre entfernt.

Bei Theta B wurde vom GAIA-Satelliten eine visuelle Helligkeit von ca. 14,0621 mag gemessen. Er weist eine absolute Helligkeit von ca. 6,92 mag auf.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.461 Kelvin. Er strahlt mit ca. 16,6% der Leuchtkraft unserer Sonne und besitzt 68% des Radius unserer Sonne. Er wäre damit ein Stern der Spektralklasse K.

Laut dem WDS-Katalog werden Theta Aquilae insgesamt vier Sterne zu geordnet. Über den Stern Theta Ac ist aber nichts bekannt.

5. η - Eta Aquilae (55 Aquilae, HD 187929)

Eta Aquilae ist wahrscheinlich ein Mehrfach-Sternsystem in einer Entfernung von ca. 1.382 Lichtjahren. Aufgrund der weiten Entfernung ist es schwierig genaue Daten zu erhalten.

Bei Eta AB handelt es sich wie bei Theta A um ein spektroskopisches Doppelsternsystem.

Eta A wird von Eta B mit einer Umlaufzeit von ca. 2 Jahren umrundet. Visuell konnte der Stern bisher noch nicht nachgewiesen werden.

Eta A ist wahrscheinlich ein Überriese der Spektralklasse F6Iab.

Überriesen sind die massereichsten und leuchtkräftigsten Sterne am Nachhimmel.

Im sogenannten MK-System (benannt nach seinen Urhebern William Wilson Morgan und Philip C. Keenan vom Yerkes-Observatorium) werden die Riesensterne folgenden Leuchtkraftklassen zugeordnet:

Ib steht für die Überriesen,

Ia steht für leuchtende Überriesen und

0 oder 0-Ia stehen für die Hyperriesen.

Ihre absolute Helligkeit liegt im Bereich zwischen -3 und –8 mag. Je nachdem in welchem Entwicklungsstadium der Stern sich befindet beträgt die Oberflächen-Temperatur zwischen 3.400 Kelvin (bei sterbenden Sternen) und mehr als 20.000 Kelvin bei Sternen, die erst am Anfang ihres Sternenlebens stehen.

Aufgrund ihrer Größe besitzen sie meist eine geringere Oberflächen-Gravitation (Schwerkraft). Dadurch kommt es bei den älteren Riesensternen immer wieder zu Änderungen der Elemente in ihrer Atmosphäre.

Die Überriesen werden über ihre Entwicklungsgeschichte definiert.

Sterne, die mit mehr als 8 - 10 Sonnenmassen mit der Kern-Wasserstofffusion beginnen, fusionieren nach der Kern-Heliumfusion weitere schwerere Elemente, bis sie einen Eisenkern entwickeln. An diesem Punkt kollabiert der Kern und wird zu einer Supernova vom Typ 2. Sobald diese massereichen Sterne die Hauptreihenphase verlassen, blähen sich ihre Atmosphären auf und sie werden als Überriesen bezeichnet.

Sterne, die bereits am Beginn ihres Sternenlebens unterhalb von 10 Sonnenmasse liegen, bilden niemals einen Eisenkern und werden in ihrer Entwicklung nicht zu Überriesen, obwohl sie die tausendfache Helligkeit der Sonne erreichen können.

Eta A besitzt die ca. 9-fache Masse und den ca. 66-fachen Radius unserer Sonne.

Im Regelfall gelten die Sterne der Spektralklasse F als Durchschnittssterne. Allerdings sind in der Spektralklasse F auch viele „pulsierende Veränderliche“ zu sehen. Die bekannteste Klasse der pulsierenden Veränderlichen sind die sogenannten „Cepheiden“.

Die Cepheiden sind pulsationsveränderliche Sterne, die ihre Helligkeit in einem genau zu bestimmenden Rhythmus verändern. Sie werden daher als Standardsterne für die Entfernungsmessung verwendet.

Die Pulsationen führen auch dazu, dass Eta A zwischen den Spektralklassen F6.5 – G2 schwankt.

Eta A Aquilae gilt als ein veränderlicher Stern, der seine visuelle Helligkeit mit einer Periode von genau 7 Tagen, 4 Stunden, 14 Minuten und 22 Sekunden verändert. Wegen dieser genauen periodischen Veränderung der Helligkeit wird Eta Aquilae auch zu der Klasse der Delta Cepheiden gezählt.

Die visuelle Helligkeit liegt in diesem Zeitraum zwischen 3,48 mag und 4,39 mag. Seine absolute Helligkeit beträgt durchschnittlich – 3,70 mag.

Eta A Aquilae fusioniert zur Zeit im Kern sein Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff. Er gilt als instabil, da er eine sehr starke Infrarot-Strahlung aussendet.

Obwohl Eta A nur ca. 26 Mio. Jahre alt ist, gilt er als sterbender Stern. Wie sein Ende sein wird, hängt davon ab, wie viel Masse er als Sternenwind abgibt.

Die Oberflächen-Temperatur schwankt zwischen 5.300 bis 6.200 Kelvin und er strahlt mit einer durchschnittlichen Leuchtkraft, die das ca. 2.700-fache unserer Sonne beträgt.

Anhand von spektralen Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass der Begleiter Eta B ein Stern der Spektralklasse B8 oder B9 ist. Mehr ist über ihn nicht bekannt.

Sterne der Spektralklasse B sind sehr heiße Sterne, da sie ihren Wasserstoff sehr schnell fusionieren. Sie sind zwar selten, aufgrund ihrer Leuchtkraft werden aber ein Drittel der hellsten Sterne am Nachthimmel der Spektralklasse B zugerechnet.

Den größten Teil ihrer Strahlung senden sie aufgrund ihrer hohen Temperatur im ultravioletten Bereich aus. Diese hochenergetische Strahlung reicht ab der Spektralklasse B2 (bei einer Oberflächen-Temperatur von mehr als 20.000 Kelvin) aus, um das Leuchten von Emissionsnebeln anzuregen.

Ein Stern der Spektralklasse B ist ein sehr heißer Stern, der seine Energievorräte sehr schnell fusioniert und dabei oftmals nur ein Alter von ca. 100 Mio. Jahre erreicht.

Eta C (KRV 27C9) umrundet die beiden Sterne Eta A und B wahrscheinlich mit einer Umlaufzeit von ca. 1.000 Jahren. Über ihn ist ebenfalls nur wenig bekannt. Er wird in die Spektralklasse F1 bis F5 eingestuft mit der ca. 2,3-fachen Masse unserer Sonne.

Das Sternensystem entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von 14,2 km/s.

6. δ - Delta Aquilae (30 Aquilae, HD 182640)

Delta Aquilae ist ein Doppelsternsystem in ca. 50 Lichtjahren Entfernung.

Delta Aa wird von Delta Ab in einer durchschnittlichen Entfernung von ca. 0,9 AE mit einer Umlaufzeit von ca. 3,422 Jahren umkreist. Die Umlaufbahn folgt dabei keinem Kreis sondern einer Ellipse mit einer Exzentrizität von 0,36.

Das Sternensystem entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 34 km/s. Sofern das Sternensystem die Richtung beibehält wird es in etwa 335.000 Jahren rund 25,4 Lichtjahre entfernt sein.

Der Stern Delta Aa ist ein gelb-weiß leuchtender Unterriese der Spektralklasse F0IV. Er besitzt die ca. 1,65-fache Masse und den ca. 2,04-fachen Radius.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 7.016 Kelvin und er strahlt mit der ca. 8-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Delta Aa verfügt über die ca. 1,65–fache Masse und den ca. 1,5-fachen Radius unserer Sonne.

Delta Aa wird wie Altair als ein veränderlicher Stern der Delta-Scuti-Klasse eingestuft.

Delta Aa weist eine durchschnittliche visuelle Helligkeit von ca. 3,40 mag und eine durchschnittliche absolute Helligkeit von ca. 2,46 mag aus.

Es gibt auch Vermutungen, dass die Helligkeitsveränderungen nicht von Pulsationen stammen, sondern Delta Aa einen sehr engen Begleiter hat. Dieser hätte dann eine Umlaufzeit von 1,05 Tagen. Dieser Theorie werden aber keinerlei Chancen eingeräumt, da sie mit der stellaren Masse von Delta Aa nicht in Einklang zu bringen sind.

Delta A dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 87,2 km/s und eine Rotationsdauer von ca. 0,9 Tagen.

Der Begleiter Delta Ab ist wahrscheinlich in ein Stern der Klasse K mit einem Radius von ca. 61% und einer Masse mit ca. 67% unserer Sonne. Mehr ist über Delta B nicht bekannt.

Laut dem WDS-Katalog werden Delta Aquilae noch zwei weitere Sterne zugerechnet.

Delta B (UCAC2 32936946) befindet sich in einer Entfernung von ca. 3.240 Lichtjahren. Er besitzt den ca. 2,16-fachen Radius und die ca. 7-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 6.370 Kelvin. Damit wäre UCAC2 32936946 ein Stern der Spektralklasse F.

UCAC2 32936946 weist eine visuelle Helligkeit von ca. 12,5419 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 2,55 mag auf. Die Helligkeit wurde vom Astrometrie-Satelliten GAIA gemessen.

Über Delta C (UCAC3 187-223384) ist relativ wenig bekannt. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.475 Kelvin und er strahlt mit einer visuellen Helligkeit von ca. 13.2730 mag.

Der linke Flügel und der Schwanz des Adlers

Der Name „Deneb el Okab “ ist die arabische Bezeichnung für den „Schwanz des Adlers“. Dies war früher der Name für die beiden Sterne Zeta und Epsilon Aquilae.

7. Okab (ζ – Zeta Aquilae, 13 Aquilae, HD 177724)

Okab ist ein visuelles Mehrfachsternensystem. Laut dem WDS-Katalog werden Zeta Aquilae insgesamt fünf Sterne zugerechnet.

Der Stern Zeta A ist ein weiß leuchtender Stern der Spektralklasse F in ca. 76,7 Lichtjahren Entfernung. Er befindet sich wahrscheinlich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Zeta A besitzt die ca. 2,4-fache Masse und den ca. 4,53-fachen Radius unserer Sonne.

Nach Angaben des GAIA-DR2-Katalogs beträgt seine Oberflächen-Temperatur ca. 6.300 Kelvin und er strahlt mit der ca. 29,2-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

In anderen Sternenkatalogen wird seine Oberflächen-Temperatur mit rund 9.400 Kelvin angegeben. Dort wird er in der Spektralklasse A0IVn-Vnn eingestuft.

Zeta A dreht sich mit einer hohe Rotationsgeschwindigkeit. Diese beträgt ca. 317 km/s und er benötigt für eine Drehung ca. 16 Stunden (unsere Sonne hat eine Rotationsgeschwindigkeit von ca. 2km/s und benötigt für eine Drehung ca. 25 Tage).

Ein Stern mit einer solch hohen Rotationsgeschwindigkeit hat im Regelfall einen abgeflachten Pol. Auch bei Zeta A Aquilae ist der Äquator-Radius um ca. 30 % größer als der Pol-Radius. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit ist das Sternenspektrum sehr schwer zu erfassen und er wird daher als „nebulous“ (n-nn) eingestuft.

Der Stern Zeta A ist ein „Tellur-Standard-Stern“.

Ein Tellur-Standard-Stern wird dazu verwendet um Störungen in der Atomsphäre durch die Tellurverunreinigung im astronomischen Spektrum zu korrigieren.

Die Tellurkontamination der Atmosphäre erfolgt meist in Verbindungen mit Wasserdampf und Sauerstoff.

Durch die Telluric-Korrektur-Funktion wird die Tellurverunreinigung korrigiert.

Bei Zeta A wurde vermutet, dass er von einer Staubscheibe umgeben ist. Nachgewiesen ist diese aber bisher nicht und zwischenzeitlich besteht die Ansicht, dass es sich um Fehlmessungen handelt.

Zeta B (UGPS J190524.98+135153.8) befindet sich in einer Entfernung von ca. 83,5 Lichtjahren. Er ist wahrscheinlich ein Zwergstern der Spektralklasse K und besitzt ca. 50 % der Masse unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.475 Kelvin.

Zeta B weist eine visuelle Helligkeit, die im GAIA g-Modus gemessen wurde, von ca. 10,79 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 8,75 mag auf.

Zeta C (GSC 01052-01167) ist wie Beta Aquilae ein High Proper Motion Star in ca. 891 Lichtjahren Entfernung. Er besitzt den ca. 1,07-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächentemperatur beträgt ca. 5.428 Kelvin und er strahlt mit ca. 90% der Leuchtkraft unserer Sonne.

Zeta C weist eine visuelle Helligkeit, die im GAIA g-Modus gemessen wurde, von ca. 12,01 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 4,83 mag auf.

Anhand der vorliegenden Daten wäre Zeta C ein Stern der Spektralklasse G, der ähnlich unserer Sonne ist.

Zeta D (TYC 1052-1996-1) ist wahrscheinlich ebenfalls ein Stern der Spektralklasse G in ca. 1.613 Lichtjahren Entfernung.

Er besitzt den ca. 12-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.886 Kelvin und er strahlt mit der ca. 12-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Zeta D weist eine visuelle Helligkeit, die im GAIA g-Modus gemessen wurde, von ca. 10,45 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 1,98 mag auf.

Über Zeta E ist nichts bekannt.

In Wikipedia wird Zeta Aquilae noch als ein Dreifach-Sternensystem eingestuft. Dabei sind Zeta A und Zeta B ca. 185 AE von einander entfernt. Zeta C ist von Zeta A ca. 38.000 AE entfernt.

Hier widersprechen sich die früheren Angaben von den neueren Daten des GAIA-Satelliten.

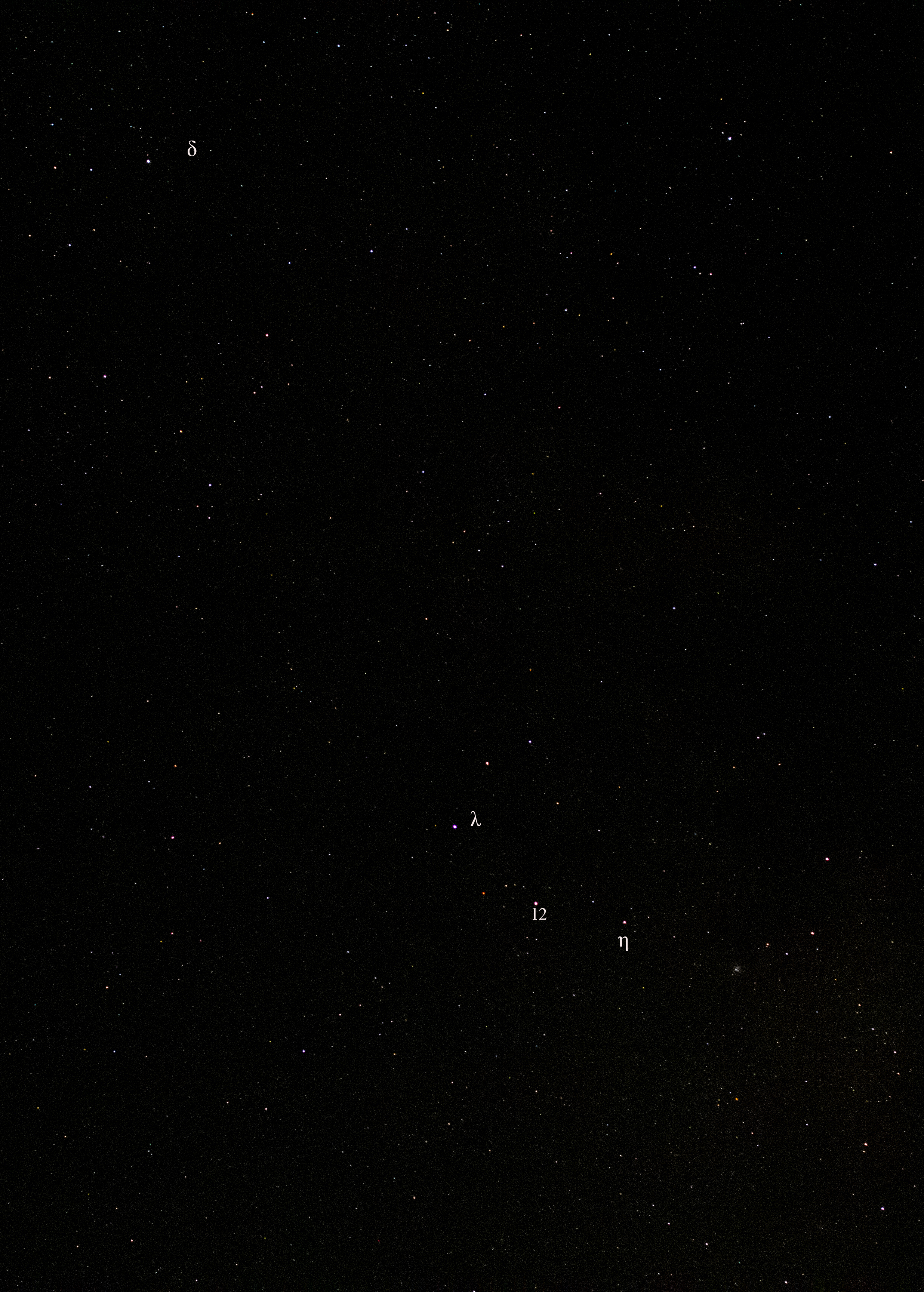

8. λ – Lambda Aquilae (16 Aquilae, HD 177756)

Lambda Aquilae ist ein blau-weiß leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse B8.5Vn in ca. 120,5 Lichtjahren Entfernung. Im Rahmen der Kernfusion wandelt er zur Zeit Wasserstoff in Helium um.

Lambda Aquilae ist ein sogenannter „Lambda-Bootis-Star“ (LB-Stern).

Der Stern Lambda Bootis im Sternbild Bärenhüter, ist der Namensgeber der Lambda Bootis Sterne. Die Lambda-Bootis-Sterne werden den sogenannten „Peculiar Stars“ (eigentümliche Sterne) zugerechnet.

Bei den peculiar Stars wird im Regelfall in den oberflächennahen Schicht der Sternenatmosphäre eine ungewöhnliche Metallhäufigkeit gemessen.

Bei den Lambda Bootis Sternen liegt aber genau das Gegenteil vor.

Bei ihnen wird in den Oberflächenschichten nur ein geringer Anteil der sogenannten „iron-peak“-Elementen (ein Maß für den Anteil der besonders stabilen Elemente in der Nähe von Eisen) gemessen. Die LB-Sterne sind metallarme Sterne.

Es gibt verschiedene Vermutungen für die unterschiedliche chemische Zusammensetzung in der Photosphäre dieser LB-Sterne:

- Eine Möglichkeit wär die atmosphärische Diffusion.

Im Rahmen der Diffusion werden die verschiedenen Schichten eines LB-Sterns durchmischt. So wandern die Elemente vom Inneren des Sterns nach außen zur Oberfläche. Von dort gelangen dann die Elemente in die Atmosphäre des LB-Sterns.

- Eine weitere Möglichkeit wäre die Akkretion der Interstellaren Materie mittels einer Akkretionsscheibe um den Stern.

Bei der Akkretion nimmt der LB-Stern das Material von seiner Umgebung auf. Das kann durch die Gravitationskräfte des Sterns geschehen. Dabei wird das restliche noch vorhandene interstellare Material der Sternenwolke, in welcher der Lamba-Bootis Stern entstanden ist, vom Stern vereinnahmt.

In einer Akkretionsscheibe besteht das Material aus Staub und Gas. Diese Scheibe befindet sich in der Umlaufbahn des Sterns, und umkreist diesen wie die Ringe den Planeten Jupiter.

Nach heutigem Kenntnisstand kommt bei den meisten LB-Sternen die unterschiedliche Zusammensetzung der Photosphäre durch die Akkretion zustande kommen.

Alles deutet darauf hin, dass es sich hier um eine Besonderheit in der Sternenatmosphäre handelt und die Metallarmut den Stern selbst nicht betrifft. Die geringe Metallizität des Sterns nimmt mit der Temperatur ab.

Bei Lambda Aquilae wird angenommen, dass die Metallarmut in der Atmosphäre des Sterns durch eine Vermischung mit interstellaren Staub- und Gaswolken um den Stern zustande kommt.

Lambda Aquilae besitzt die ca. 3,1-fache Masse und den ca. 1,9-fachen Radius unserer Sonne.

Lambda Aquilae gilt als ein schnell rotierender Stern mit einer Rotationsgeschwindigkeit am Äquator von 133 km/s und einer Rotationsdauer von etwas weniger als 21 Stunden.

Sterne der Spektralklasse B sind sehr heiße Sterne, da sie ihren Wasserstoff sehr schnell fusionieren. Sie sind zwar selten, aufgrund ihrer Leuchtkraft werden aber ein Drittel der hellsten Sterne am Nachthimmel der Spektralklasse B zugerechnet.

Den größten Teil ihrer Strahlung senden sie aufgrund ihrer hohen Temperatur im ultravioletten Bereich aus. Diese hochenergetische Strahlung reicht ab der Spektralklasse B2 (bei einer Oberflächen-Temperatur von mehr als 20.000 Kelvin) aus, um das Leuchten von Emissionsnebeln anzuregen.

Lambda Aquilae befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium fusioniert. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 11.780 Kelvin und er strahlt mit der ca. 55-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Sein Alter wird auf etwa 160 Mio. Jahre geschätzt.

Lambda-Aquilae wird wie Beta Aquilae als ein High Proper Motion Star eingestuft und kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 8,8 km/s auf uns zu.

Lambda Aquilae weist eine visuelle Helligkeit, die im GAIA g-Modus gemessen wurde, von ca. 3,29 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,45 mag auf.

Es wird vermutet, dass es sich bei Lambda Aquilae um ein Doppelsternsystem handeln könnte. Allerdings wurde bei genaueren Untersuchungen bisher noch kein Begleiter gefunden.

9. HD 181053 (24 Aquilae)

Bei HD 181053 handelt es sich wahrscheinlich um ein Doppelsternsystem in ca. 434 Lichtjahren Entfernung.

Der Begleiter von HD 181053A konnte bisher noch nicht nachgewiesen werden, aber anhand von theoretischen Modellen ist davon auszugehen, dass sich in der Atmosphäre von HD 181053A ein weiterer Stern befindet.

HD 181053A ist ein orange-rot leuchtender Roter Riese der Spektralklasse K0-IIIaCH1Ba0.5. Er ist ein sogenannter “Barium-Stern“.

Barium-Sterne werden im Regelfall der Leuchtkraftklasse der Riesensterne und den Spektralklassen G bis K zu geordnet. Alle Barium-Sterne kommen in sehr engen Doppelsternsystemen vor, bei denen ein Transfer von Masse stattfindet (wechselwirkendes Doppelsternsystem). Wir sehen heute nur noch das Ergebnis.

Vor langer Zeit wurde auf den jetzigen Riesen-Barium-Stern Masse seines Partners übertragen, als sich der Barium-Stern noch in der Entwicklungsphase eines Hauptreihensterns befand.

Der heute kleiner Stern war der Spenderstern. Zu diesem Zeitpunkt war der Stern ein Kohlenstoffstern, der im Hertzsprung-Russel-Diagramm (HDR) dem asymptotischen Riesenast (AGB: Asymptotic Giant Branch) zuzuordnen wäre.

In diesem Teil des HDR befinden sich die kühlen Riesensterne, die am Ende ihres Sternenlebens angelangt sind.

Bei diesen Riesensternen läuft im Regelfall auch der sogenannte „s-Prozess“ (s = slow, langsam) ab. Dieser findet bei einer niedrigen Neutronendichte und relativ niedrigen Temperaturen des Sterns statt. Sterne, die sich in diesem Stadium befinden, fusionieren alle uns bekannten Elemente bis zu einer Massenzahl von A = 210.

Der s-Prozess läuft hauptsächlich in Sternen ab, in deren Kern das Wasserstoff- und Helium-Brennen bereits zum Erliegen gekommen ist und in denen durch Schalenbrennen in einer Schale um den Kern Helium zu Kohlenstoff fusioniert wird.

Barium-Sterne zeigen nun bei Messungen in ihrer Atmosphäre einen höheren Anteil an diesen „s-Prozess-Elementen“ sowie auch von Barium. Dabei handelt es sich um einfach ionisiertes Barium (Ba II), dass bei einer Wellenlänge von λ = 455,4 nm gefunden wird.

Diese Fusionsprodukte gelangten dann bei dem heute kleineren Stern im Rahmen der Konvektion in die oberen Bereiche der Atmosphäre. Konvektion bedeutet, dass im Rahmen von Austausch und Vermischung der einzelnen Schichten im Stern die s-Prozess-Elemente langsam vom Inneren des Sterns nach außen zur Oberfläche vordringen.

Wie dann die Elemente und eine Großteil der Masse von dem damaligen Riesenstern auf HD 181053A erfolgte, ist noch nicht ganz geklärt, da dieser Übertragungsprozess bei den Barium-Sternen noch nicht vollständig analysiert ist.

Am Ende des Prozesses hat sich dann der Stern von einem Riesenstern zu einem Weißen Zwerg entwickelt.

Ein Weißer Zwerg ist ein Stern bei dem keine Kernfusion mehr stattfindet. Er ist das Endstadium eines Sterns, der eine zu geringe Masse besaß um nach einem Supernova-Ausbruch als Neutronenstern oder einem Schwarzen Loch zu enden.

Weiße Zwerge befanden sich am Ende ihres Sternenlebens unterhalb der sogenannten Chandrasekhar-Grenze (benannt nach dem indischen Physiker Subrahmanyan Chandrasekhar) mit einer Restmasse von weniger als 1,44 Sonnenmassen.

Im Regelfall bestehen Weiße Zwerge aus einem Kern aus heißer entarteter Materie von extrem hoher Dichte. Diese wird von einer dünnen, leuchtenden Photosphäre umhüllt.

Ein Weißer Zwerg, der die Masse unserer Sonne besitzt, weist nur die Größe des ein- bis zweifachen unserer Erde auf. Sie können eine Oberflächen-Temperatur von mehr als 50.000 Kelvin besitzen. Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie jedoch sehr leuchtschwach.

Das ist regelmässig auch der Grund, warum es so schwer ist den eventuellen Begleiter von HD 181053A zu finden.

Im Regelfall stehen die beiden Sterne so nah beieinander, dass sie sich an der sogenannten „Roche-Grenze“ befinden (benannt nach Edouard Albert Roche).

Bis zur Roche-Grenze hat ein Stern, der einen anderen Stern umkreist, eine innere Stabilität, die den Stern zusammenhält. Je näher sich zwei Sterne an dieser Grenze aufhalten, umso größer ist ihre gegenseitige Beeinflussung. Das kann bis dazu führen, dass der kleinere Himmelskörper verformt oder sogar zerstört wird.

Bei uns ist das Doppelsternsystem in einen Zeitpunkt zu sehen, bei dem der Spenderstern schon lange ein Weißer Zwerg ist und der Barium-Stern HD 181053A sich zu einem Roten Riesen entwickelt hat.

HD 181053A ist wird durch die Bezeichnung “Ba0.5“ als ein sogenannter „milder“ Barium-Stern geführt. Er zeigt eine höhere Konzentration von Kohlenstoff (CH1) und anderen schweren Elementen in seiner Atmosphäre.

HD 181053A besitzt die 2,2-fache Masse und den ca. 11,2-fachen Radius unserer Sonne.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.732 Kelvin und er strahlt mit der ca. 56,4-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Sein Alter wird auf etwa 500 Mio. Jahre geschätzt.

HD 181053A kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 26 km/s auf uns zu.

HD 181053A weist eine visuelle Helligkeit, die im GAIA g-Modus gemessen wurde, von ca. 6,105 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,48 mag auf.

10. i Aquilae (HD 176678, 12 Aquilae)

i Aquilae ist ein orange leuchtender Riesenstern der Spektralklasse K1III in einer Entfernung von ca. 143 Lichtjahren.

Er befindet sich mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff.

i Aquilae besitzt die ca. 1,28-fache Masse und den ca. den 12-fachen Radius unserer Sonne.

Er gilt als ein durchschnittlicher Roter Riesenstern mit einer kühle Oberflächen-Temperatur von ca. 4.575 Kelvin und der ca. 63-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

i Aquilae dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 3,6 km/s.

i Aquilae ist vermutlich ein variabler Stern. Er weist eine visuelle Helligkeit, die im GAIA g-Modus gemessen wurde, von ca. 3,63 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,42 mag auf.

i Aquilae kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 44 km/s auf uns zu.

11. 9 Aquilae (Eta Scuti HD 175751)

Der Stern Eta Scuti im Sternbild Schild wurde früher dem Sternbild Adler zugerechnet. Er stellt den letzten Stern des Schwanz des Sternbildes Adler dar. Früher wurde er auch 9 Aquilae bezeichnet.

Eta Scuti ist ein orange leuchtender Roter Riesenstern der Spektralklasse K 1 III in ca. 213 Lichtjahren Entfernung. Er ist ein sogenannter “Red Clump Star“.

Die Red Clump Stars (Roten Klumpensterne) haben ihren Namen durch die Lage im Hertzsprung-Russel-Diagramm. Sie sind dort eine Ansammlung von Roten Riesen mit einer Temperatur im Bereich von 5.000 Kelvin und einer Helligkeit im Bereich von 0,5 mag (etwas mehr oder weniger). Sie treten an einer Stelle im Diagramm vermehrt auf und bilden dort einen „Klumpen“. Vielfach treten sie in Kugelsternhaufen mittleren Alters auf.

Die Red Clump Stars sind ehemalige Hauptreihensterne, die die Wasserstoff-Fusion im Kern vor langer Zeit beendet haben und mittlerweile Helium im Kern fusionieren.

Eta Scuti befindet sich noch in Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff. Er besitzt die ca. 1,5-fache Masse und den ca. 12-fachen Radius unserer Sonne.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.693 Kelvin und er strahlt mit der ca. 62,6-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Eta Scuti weist eine visuelle Helligkeit, die im GAIA g-Modus gemessen wurde, von ca. 4,46 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,38 mag auf.

Bei Eta Scuti handelt es sich wie bei Beta Aquilae um einen High Proper Motion Star. Er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 92,2 km/s.