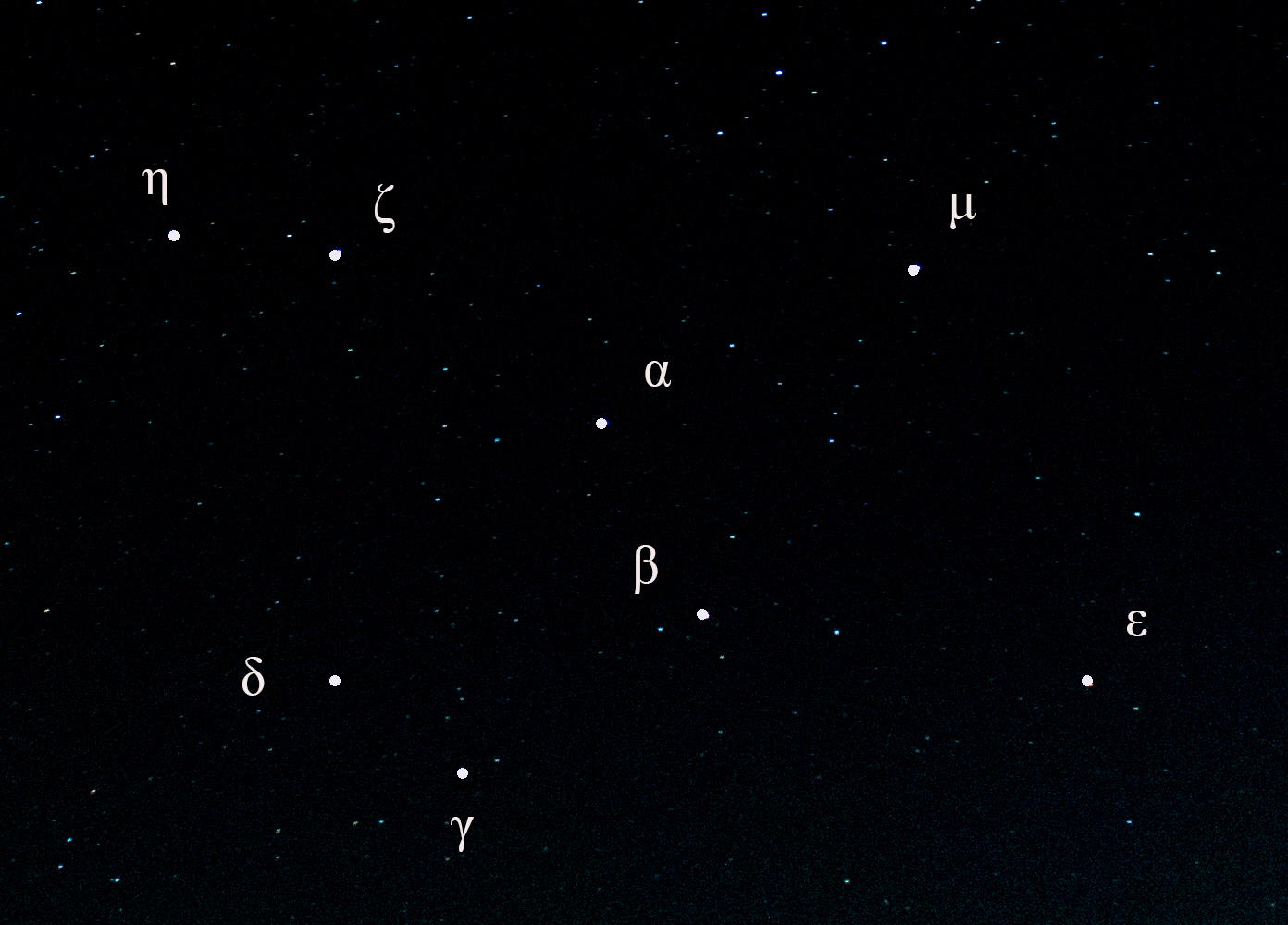

1. Arneb (α - Alpha Leporis, 11 Leporis, HD 36673)

Arneb ist ein Riesenstern der Spektralklasse F0Ib in einer Entfernung von 2.200 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 195 Lichtjahren.

Spektralklassen werden dazu verwendet, um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu den Eigenschaften des Sterns getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.

Die Einteilung der Spektralklassen beruht bis heute auf der Basis, die im 19. Jahrhundert gelegt wurde. Zwischenzeitlich wurde das System immer mehr verfeinert, so dass anhand der Spektralklasse schon eine grobe Zusammenfassung über einen Stern möglich ist.

Arneb wird laut der SIMBAD-Datenbank in der Spektralklasse F (lateinischer Buchstabe) verortet. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass Sterne der Spektralklasse F in der Mitte ihrer Entwicklung stehen.

Die Sterne der Spektralklasse F befinden sich zwischen den heißen Sternen (Spektralklassen O, B, A) und den kühleren Sternen (Spektralklasse G, K, M). Anhand dieser Einteilung stellen diese Sterne einen Durchschnittsstern dar.

Viele leuchtkräftige große Sterne der Spektralklasse F wie Arneb sind Cepheiden. Die Cepheiden sind Standardsterne und werden zur Entfernungsbestimmung verwendet.

Die durchschnittliche Temperatur der F-Sterne liegt im Bereich von rund 6.000 bis 7.000 Kelvin. Dadurch haben sie keinen allzu hohen Energieverbrauch ihres Sternenmaterials. Dass wiederum führt dann zu einer durchschnittlichen Leuchtkraft.

Die Zahl 0 zeigt in welchem Temperaturbereich ein Stern sich befindet. Die Zahl 0 steht für die wärmsten Sterne, die Zahl 10 steht für die kühlen Sterne der jeweiligen Spektralklasse.

Arneb wird mit den Zahl 0 als ein heißer Stern der Spektralklasse F eingestuft. Die Oberflächen-Temperatur von Arneb beträgt ca. 6.850 Kelvin.

Die römische Ziffer zeigt die Leuchtkraftklasse eines Sterns an.

Diese beginnen bei VII und endet bei O. O sind die heißesten und hellsten Sterne, die am Anfang ihres Sternenlebens stehen, während VII für Sterne stehen, die ihr Leben hinter sich haben. Wobei die römische Ziffernfolge nicht die Reihenfolge eines Sternenlebens zeigt.

Arneb wird als ein Überriese der Leuchtkraftklasse Ib eingestuft.

Überriesen sind die massereichsten und leuchtkräftigsten Sterne am Nachthimmel.

Im sogenannten MK-System (benannt nach seinen Urhebern William Wilson Morgan und Philip C. Keenan vom Yerkes-Observatorium) werden die Riesensterne folgenden Leuchtkraftklassen zugeordnet:

Ib steht für die Überriesen,

Ia steht für leuchtende Überriesen und

0 oder 0-Ia stehen für die Hyperriesen.

Im MK-System werden die Sterne nur aufgrund der Beobachtung ihrer Spektren den Leuchtkraftklassen zugeordnet.

Arneb weist eine visuelle durchschnittliche Helligkeit von 2,3895 mag auf, die vom Satelliten Gaia gemessen wurde.

Für den Astrometrie-Satelliten GAIA ist es schwierig Sterne mit einer größeren Helligkeit als 3 mag zu vermessen. Daher wurde die überwiegende Mehrheit der Sterne mit einer visuellen Helligkeit zwischen 10 und 15,5 mag im G-Band gemessen. GAIA benutzt dabei eine eigene Definition der “G-Band-Magnitude“.

Die G-Band-Magnitude ist eine scheinbare Helligkeit von Himmelsobjekten wie sie von der Raumsonde Gaia gemessen wird.

Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, umso schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop sichtbar.

Die Magnitudenzahl wurde in einem logarithmischen System entwickelt, um die Lichtschwäche eines Sterns darzustellen. Unsere Sonne hat eine visuelle Helligkeit von ca. -26,7 mag.

Die durchschnittliche absolute Helligkeit von Arneb beträgt ca. - 6,77 mag. Die absolute Helligkeit wird aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag. 32,6 Lichtjahren entsprechen 10 Parsec, eine weitere astronomische Entfernungseinheit.

Arneb wird in der SIMBAD-Datenbank als „Variable Star“ eingestuft, da er seine Helligkeit geringfügig verändert.

Die absolute Helligkeit der Überriesen liegt im Bereich zwischen - 3 und – 8 mag. Je nachdem in welchem Entwicklungsstadium der Stern sich befindet beträgt die Oberflächen-Temperatur zwischen 3.400 Kelvin (bei sterbenden Sternen) und mehr als 20.000 Kelvin bei Sternen, die erst am Anfang ihres Sternenlebens stehen.

Aufgrund ihrer Größe besitzen sie meist eine geringere Oberflächen-Gravitation (Schwerkraft). Dadurch kommt es bei den älteren Riesensternen immer wieder zu Änderungen der Elemente in ihrer Atmosphäre.

Daneben werden die Überriesen auch über ihre Entwicklungsgeschichte definiert.

Sterne, die mit mehr als 8 - 10 Sonnenmassen mit der Kern-Wasserstofffusion beginnen, fusionieren nach der Kern-Heliumfusion weitere schwerere Elemente, bis sie einen Eisenkern entwickeln. Bei jedem Fusionsschritt bis zu Eisen wird Energie erzeugt, die den Stern als Strahlung wieder verlässt.

Ab der Fusion zu Eisen und schweren Elementen muss zusätzliche Energie zugeführt werden. Damit ist das endgültige Lebensende eines Stern eingeläutet.

An diesem Punkt kollabiert der Kern und wird zu einer sehr schnell zu einer Supernova vom Typ 2. Sobald diese massereichen Sterne die Hauptreihenphase verlassen, blähen sich ihre Atmosphären auf und sie werden als Überriesen bezeichnet.

Sterne, die bereits am Beginn ihres Sternenlebens unterhalb von 10 Sonnenmasse liegen, bilden niemals einen Eisenkern und werden in ihrer Entwicklung nicht zu Überriesen, obwohl sie die tausendfache Helligkeit der Sonne erreichen können.

Arneb besitzt die ca. 13,9-fache Masse und den ca. 75-fachen Radius unserer Sonne. Aufgrund der vergrößerten Oberfläche und der höheren Temperaturen strahlt er mit der rund 12.000-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V (Zwergstern) und damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren.

Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt. Unsere Sonne befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium geschieht jedoch schrittweise.

Bei unserer Sonne fusionieren im ersten Schritt zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen.

Da im Kern des Sterns die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich, dass zwei Protonen miteinander fusionieren. In der Chemie und Physik wird das Verbrennen eines Stoffes als Fusion bezeichnet.

Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis Wasserstoff zu Helium wird.

Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen.

Das Neutrino verlässt die Sonne als Strahlung. Die Neutrino-Strahlung erreicht auch unsere Erde, ist jedoch nur schwer nachweisbar. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.

Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gammaphoton außerhalb des Kerns.

Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Dabei werden wieder zwei Protonen frei.

Damit wurde aus vier Protonen ein Helium-Kern. Im Rahmen der Fusionen wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.

Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt. Diese erreicht uns als Sonnenenergie und sorgt für unser Tageslicht.

Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.

Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.

Ab einer Masse des 1,4- bis 1,6-fachen unserer Sonne wird über den CNO-Zyklus der größte Teil der Fusion von Wasserstoff zu Helium erfolgen.

Arneb ist in seiner Entwicklung schon sehr viel weiter als unsere Sonne.

Im Rahmen der Umwandlung von Wasserstoff zu Helium verringerten sich die Teilchen im Kern des Sterns, gleichzeitig stieg aber die Atommasse von 0,5 auf 1,33 atomare Einheiten an.

Um das Temperatur- und Druckgleichgewicht aufrecht zu erhalten, kam es zu einer Verdichtung der Masse. Die nukleare Energieproduktion stieg an und durch diese erhöhte sich die Temperatur und die Leuchtkraft von Arneb.

Nach dem Verbrauch des Wasserstoffs im Kern setzte dann in der bisher inaktiven Wasserstoffhülle von Arneb die Wasserstoff-Fusion ein. Auch hier wurde Wasserstoff zu Helium.

Das Verbrennen des Wasserstoffs vom Kern zur Hülle wird Wasserstoff-Schalenbrennen genannt (wie die Schalen einer Zwiebel).

Durch das Wasserstoff-Schalenbrennen wurde immer mehr Wasserstoff in Helium umgewandelt, wodurch sich auch der Stern immer mehr und schneller verwandelte. Durch die geringer werdenden Teilchen nahm die Atommasse und der Gravitationsdruck immer stärker zu.

Gleichzeitig wird die Hülle des Sterns weiter nach außen getrieben und der Radius von Arneb vergrößerte sich. Diese wurde dann kühler, obwohl die Zentraltemperatur im Kern weiter anstieg. Durch die fallende Oberflächentemperatur des Sterns reichte die Wasserstoff-Konvektionszone immer tiefer in den Stern hinein.

In der Konvektionszone steigt heiße Materie auf, kühlt sich dann ab und sinkt wieder zurück Richtung Kern, wo sie wieder erhitzt wird.

Arneb hatte seine erste Riesensternphase erreicht. Er hatte nun eine hohe Leuchtkraft. Da die Oberflächenschwere abnahm wuchs der Masseverlust des Sterns durch Sternenwinde. Diese tragen einen Teil der Masse ins All.

Der Masseverlust durch die Sonnenwinde war enorm und doch ist der Verlust von so viel Masse noch nicht ausreichend, um in kurzer Zeit die Struktur des Sterns entscheidend zu beeinflussen.

Aufgrund der starken Gravitationskräfte wurde sein Kern zwischenzeitlich immer dichter und heißer.

Durch die hohe Dichte und Temperatur begann dann das Helium-Brennen. Das heißt, es werden drei Helium-Kerne im Inneren des Sterns im Rahmen einer Kernfusion in Kohlenstoffe und Sauerstoff umgewandelt. Dabei wird Gammastrahlung ausgesendet.

Diese Kernfusion kann nur bei Temperaturen von über 100 Mio. Kelvin stattfinden. Dadurch wird Druck wieder abgebaut. Der Stern dehnte sich aus und sein Umfang wurde noch größer. Die äußeren kühleren Schichten des Sterns wurden abgeworfen. Dadurch gelang wieder Materie und Gaswolken ins All, die wiederum zum Beginn von neuen Sternen werden können.

Durch das Abstoßen der äußeren kühleren Schichten wurde der Stern wieder kleiner und an der Oberfläche wieder heißer.

Es wird davon ausgegangen, dass sich Arneb in der zweiten Phase seines Riesensternlebens befindet. Danach ist auch das Helium im Kern aufgebraucht.

In seinem Zentrum befindet sich nun ein entarteter, verdichteter Kern aus Kohlenstoff und Sauerstoff, das heißt die Masse im Kern ist so dicht, dass sich der Zustand nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt.

Der Kern wäre von einer helium-brennenden Schale umgeben, der sich an die äußere wasserstoff-brennenden Schale anschließt.

Daran schließt sich dann eine sehr große Hülle mit Wasserstoff an. Diese Hülle wird vom Sterneninneren durch Konvektion (Austausch und Vermischung der einzelnen Schichten) durchgemischt.

In der Atmosphäre von Arneb wurden erhöhte Stickstoff und Neonwerte gemessen. Ansonsten zeigt er eine ähnliche Zusammensetzung der Atmosphäre wie unsere Sonne.

Es wird angenommen, dass hier die Auswirkungen des ersten “dredge-up“ zu sehen sind.

Bei einem dredge-up erstreckt sich die Konvektionszone von der Sternenoberfläche bis hinein die einzelnen Materialschichten eines Sterns. Dadurch werden die dort entstandenen neuen Elemente in die Sternen-Atmosphäre verbracht.

Bei der Konvektion kommt zu Wärmeübertragung und einer Vermischung der Schichten.

Die meiste Zeit besitzt ein Stern mehrere stabile Regionen (Schichten), die sich wie Zwiebelschalen um einen Stern legen. Zwischen diesen Schalen findet in der sehr kleinen Konvektionszone ein Wärmeaustausch durch eine Vermischung der Schichten (Konvektion) statt.

In diesen Konvektionszone ist diese Schicht instabil. Hier wird die Energie durch Strahlung und Leitung transportiert.

Während eines dredge-up wird die im Regelfall nur kleine Konvektionszone sehr groß. Jeder dredge-up führt zu einer weiteren Entwicklung des Sterns.

Die erste dredge-up tritt auf, wenn ein Hauptreihenstern zum ersten Mal sich zu einem Roten Riesenstern entwickelt. Das Ergebnis ist für uns sichtbar, wenn in der äußeren Atmosphäre sich die Ergebnisse der Wasserstofffusion zeigen.

Im Rahmen des dregde-up wurden dann die fusionierten Elementen aus dem Kern des Stern zur Oberflächen gebracht.

Die Rotationsgeschwindigkeit von Arneb beträgt ca. 21 km/s. Unsere Sonne hat eine Drehgeschwindigkeit von ca. 2 km/s und benötigt etwa 25 Tage für eine Drehung.

Arneb entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 23,9 km/s von uns.

Laut dem WDS-Katalog werden Alpha Leporis noch zwei weitere Sterne zu geordnet.

Der Washington Double Star Catalog (WDS-Katalog) ist eine astronomische Datenbank in dem Mehrfach-Sternensysteme aufgeführt sind. Dabei kann es sich um physikalisch zusammenhängende Sterne oder nur visuell bei einander stehende Sterne handeln.

2. Nihal (β - Beta Leporis, 9 Leporis, HD 36079)

Nihal ist Gelber Riesenstern der Spektralklasse G5II in einer Entfernung von 140,75 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 2,72 Lichtjahren.

Gelbe Riesensterne sind massereiche Sterne der Spektralklassen F und G sowie ehemalige Hauptreihensterne. Die bekannten Gelben Riesensterne weisen eine Masse von mindestens dem Dreifachen unserer Sonne auf. Die Größten von ihnen können die hundertfache Masse unserer Sonne besitzen.

Nihal besitzt die ca. 3,5-fache Masse und den rund 16-fachen Radius unserer Sonne.

Ihren Namen erwarben die Gelben Riesensterne durch ihr gelb-weiß strahlendes Licht, im bei uns sichtbaren Bereich. Die Gelben Riesen sind etwas kühler als die Blauen Riesen. Die verschiedenen Fusionsvorgänge finden bei ihnen im Regelfall innerhalb einiger zehn Millionen Jahren statt. Unsere Sonne wird dafür rund 13 Mrd. Jahre benötigen.

Die Gelben Riesen befinden im Regelfall sehr weit fortgeschritten in der Sternenentwicklung. Sie stehen in astronomischen Zeiträumen gemessen kurz vor der nächsten Stufe und werden dann zu einem Roten Riesen.

Bei vielen von ihnen handelt es sich um weiterentwickelte ehemalige Blaue Riesensterne oder Hauptreihensterne.

Die Oberflächen-Temperatur von Nihal beträgt ca. 5.450 Kelvin und er strahlt mit der rund 171-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Nihal dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 11 km/s.

Nihal weist eine visuelle Helligkeit von 2,5015 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 0,67 mag auf.

Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 13,6 km/s auf uns zu.

Laut dem WDS-Katalog werden unter der Nummer WDS 05282-2064 insgesamt 5 Sterne aufgeführt.

Im "NSV 2008, database entry", New Catalogue of Suspected Variable Stars, wird die Komponente B mit einer Helligkeit von 7,34 mag aufgeführt. Ob er mit Nihal ein Sternensystem bildet ist nicht bekannt.

Anhand des GAIA-DR2-Katalogs dürfte es sich wahrscheinlich um den Stern GAIA-DR2 296809 704322 0617344 handeln. Dieser Stern besitzt eine Oberflächen-Temperatur von etwa 4.120 Kelvin. Er besitzt den 3,07-fachen Radius und die etwa 2,45-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

3. γ – Gamma Leporis (13 Leporis, HD 38393)

Gamma Leporis ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse F6V in einer Entfernung von 29,05 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von 0,0375 Lichtjahren.

Gamma Leporis besitzt die ca. 1,23-fache Masse und den ca. 1,36-fachen Radius unserer Sonne.

Die Oberflächen-Temperatur von Gamma Leporis beträgt ca. 6.283 Kelvin und er strahlt mit der rund 2,6-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Gamma Leporis weist eine visuelle Helligkeit von 3,476823 und eine absolute Helligkeit von ca. 3,73 mag auf.

Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 15 km/s und einer Rotationsdauer von etwa 6 Tagen. Gamma Leporis kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 9,2 km/s auf uns zu.

Gamma Leoporis ist ein Mitglied der “Ursa Major Moving Group” (UMMG). Laut der SIMBAD-Datenbank werden der UMMG insgesamt 100 Sterne zugerechnet.

Die Ursa Major Moving Group ist ein Bewegungshaufen, dessen Zentrum im Sternbild der Großen Bärin vermutet wird.

Eine Bewegungsgruppe (Moving Group) besteht aus Sternen, die alle etwa das gleiche Alter, die gleiche chemisch-physikalische Zusammensetzung (auch Metallizität genannt) und die gleiche Bewegung in unserer Galaxis haben.

Es wird daher angenommen, dass sich die Sterne alle in derselben interstellaren Wolke gebildet haben. Die Sterne waren damals in einem Offenen Sternhaufen. Mit der Zeit haben sie sich voneinander entfernt und aus dem Offenen Sternhaufen wurde ein Bewegungshaufen.

4. δ - Delta Leporis (15 Leporis, HD 39364)

Delta Leporis ist ein Roter Riesenstern der Spektralklasse K0IIIbFe-1,5CH0.5 in einer Entfernung von 114,75 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 0,68 Lichtjahren.

Delta Leoporis ist ein sogenannter „Red-Clump-Star“ und befindet sich mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff.

Die Red Clump Stars (Roten Klumpensterne) haben ihren Namen durch die Lage im Hertzsprung-Russel-Diagramm.

Sie sind dort eine Ansammlung von Roten Riesen mit einer Temperatur im Bereich rund 5.000 Kelvin und einer Helligkeit im Bereich von 0,5 mag (etwas mehr oder weniger). Sie treten an einer Stelle im Diagramm vermehrt auf und bilden dort einen „Klumpen“. Vielfach kommen sie in Kugelsternhaufen mittleren Alters vor.

Die Red Clump Stars sind ehemalige Hauptreihensterne, die die Wasserstoff-Fusion im Kern vor langer Zeit beendet haben und mittlerweile Helium im Kern fusionieren.

Die Bezeichnung K0IIIbFe-1,5CH0.5 zeigt an, dass Delta Leporis einen Mangel an Eisen (Fe) und Überschuss an Kohlenwasserstoff (CH) aufweist.

Delta Leporis besitzt die ca. 0,94-fache Masse und den ca. 10,12-fachen Radius unserer Sonne.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt rund 4.681 Kelvin und er strahlt mit der rund 44,3-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Delta Leoporis weist eine visuelle Helligkeit von 3,471287 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,74 mag auf.

Delta Leporis ist ein sogenannter „High Proper Motion Star“.

Diese Sterne zeigen im Vergleich zu anderen Sternen in ihrer unmittelbaren visuellen Nähe eine größere Bewegung am Nachthimmel. Der Stern mit der größten Eigenbewegung ist Barnards Pfeilstern mit einer Bewegung von 10,4 Bogensekunden pro Jahr. Seine Geschwindigkeit wird auf etwa 140 km/s geschätzt.

Delta Leporis entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von 101,76 km/s.

5. ε - Epsilon Leporis (2 Leporis, HD 32887)

Epsilon Leporis ist eine Roter Riesenstern der Spektralklasse K4III in einer Entfernung von 202,3 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von 4,58 Lichtjahren.

Sterne der Spektralklasse K stehen für die orange-rot leuchtenden Sterne in einem Temperaturbereich von 3.500 bis 4.900 Kelvin. Aufgrund der nicht sehr hohen Temperaturen können Hauptreihensterne der Spektralklasse K mehr als 50 Mrd. Jahre alt werden.

Bei den kleinen Sternen der Spektralklasse K, mit ca. 50 bis 80 % der Masse unserer Sonne, wird vermutet, dass sie eventuell eine für Planeten lebensfreundlich Umgebung bieten könnten.

Allerdings sind sie aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs und der damit verbundenen geringen Leuchtkraft auch an Großteleskopen nur sehr schwer zu beobachten.

Im Regelfall sind die für uns sichtbaren Sterne der Spektralklasse K Riesensterne. Sie sind für uns nur aufgrund der stark vergrößerten Oberfläche von meist weit mehr als 10 Sonnenradien zu sehen.

Epsilon Leporis besitzt die ca. 1,7-fache Masse und den rund 40-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.707 Kelvin und er strahlt aufgrund der vergrößerten Oberfläche mit der rund 380-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Die Spektralklasse K ist dadurch gekennzeichnet, dass sie starke Metalllinien zeigt.

In der Atmosphäre von Epsilon Leporis wurden ähnliche Eisenwerte gemessen wie bei unserer Sonne.

Bei Epsilon Leporis wurden sogenannte „RV-Variation“ gemessen. Die unterschiedlichen Radialgeschwindigkeiten stammen wahrscheinlich von der Pulsation des Sterns selbst und betragen rund 4 m/s.

Auch Epsilon Leporis ist ein sogenannter High Proper Motion Star. Er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von rund 1 km/s.

6. μ – Mu Leporis (5 Leporis, HD 33904)

Mu Leporis ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in einer Entfernung von 170,1 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 2,9 Lichtjahren.

In einem spektroskopischen Doppelsternsystem stehen die beiden Sterne so nahe beieinander, dass es nicht möglich ist diese im Teleskop als zwei Sterne aufzulösen. Nur durch ihre Spektrallinien (unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichts) können sie getrennt werden.

Mu A und Mu B sind rund 52 AE voneinander entfernt mit einer Umlaufzeit von rund 200 Jahren. Eine Astronomische Einheit (AE) ist die durchschnittliche Entfernung von der Sonne zur Erde. Diese beträgt ca. 149,6 Mio. km.

Mu A Leporis ist ein weiß-blau leuchtender Stern der Spektralklasse B9IV:HgMn.

Er ist ein sogenannter Quecksilber-Mangan-Stern (HgMn-Stern). Diese sind ein Unterklasse der chemically peculiar stars (chemisch eigentümlich Sterne) (CP-Sterne).

CP-Sterne sind Hauptreihensterne, die eine ungewöhnliche Metallhäufigkeit zeigen. In der Preston-Klassifizierung gibt es verschiedene Gruppen von CP-Sternen:

- AmFm-Sterne (CP1)

- ApBp-Sterne (CP2)

- HgMn-Sterne (CP3)

- He-schwache-Sterne (CP4) und

- He-reiche-Sterne, die keine Lambda Bootis Sterne sind.

Jede dieser Gruppen unterscheidet sich in seinen physikalischen Eigenschaften und den chemischen Häufigkeiten.

Die HgMn-Sterne zeichnen sich dadurch aus, dass bei ihnen eine ungewöhnliche hohe Menge an schweren Elementen wie Quecksilber (Hg) und Mangan (Mn) gefunden zu wurde. Im Gegensatz zu den anderen CP-Sternen wurde bei den HgMn-Sternen noch kein oder nur ein sehr schwaches Magnetfeld gefunden.

Bei Mu A wurde ein 180-fach höherer Wert an Mangan und sogar ein 70.000-fach höherer Wert an Quecksilber als bei unserer Sonne gemessen.

HgMn-Sterne sind im Regelfall Sterne der Spektralklasse A2 bis B5 und der Leuchtkraftklasse V bis IV. Ihre Temperaturen liegen in einem Bereich zwischen 10.000 und 16.000 Kelvin.

Die Oberflächen-Temperatur von Mu A liegt bei rund 12.200 Kelvin.

Die chemischen Besonderheiten der Atmosphäre der HgMn-Sterne stehen im Zusammenhang mit der Temperatur und der Gravitationskraft des Sterns.

Bei Temperaturen unter 10.000 Kelvin ist Mn schwer nachzuweisen. Bei Temperaturen über 16.000 Kelvin dagegen verlässt Mn den Stern über erhöhte die Strahlung. Bei Temperaturen von mehr als 18.000 Kelvin verhindert der Sternenwind, dass sich Mn in den oberen Schichten eines Sterns halten kann.

HgMn-Sterne zeigen nur sehr geringfügige Pulsationen.

Nur wenn die Sterne ein schwaches Magnetfeld (das meisten nicht entdeckt wird) besitzen ist es möglich, dass die schweren Elementen als Flecken in erhöhter Konzentration auftreten können.

Mu A Leporis wird als ein „Alpha² Canum Venaticorum Variable” eingestuft.

α2 CVn Variable besitzen normalerweise starke Magnetfelder (was eigentlich der Einstufung zu den HgMn-Sternen widerspricht) und starke Silizium-, Strontium- oder Chrom-Spektrallinien. Die Helligkeitsveränderungen betragen typischerweise 0,01 bis 0,1 Größen in einem Zeitraum von 0,5 bis zu max. 160 Tagen.

Zusätzlich zu ihren „normalen“ Schwankungen, variieren auch die Intensitäten und Profile der Spektrallinien der α 2 CVn-Variablen-Sterne. Auch ihre Magnetfelder unterliegen Schwankungen. Damit haben diese Sterne mehrere unterschiedliche veränderliche Charaktere.

Die variablen Spektrallinien werden wahrscheinlich durch die unterschiedliche Verteilung der Metalle in der Atmosphäre der α2 CVn Variable zugeschrieben.

Dadurch wird die Oberflächen-Helligkeit der Sterne an unterschiedlichen Stellen heller oder dunkler. Die Metalle Si, Mn, Cr, Sr und Eu kommen in sehr viel höherer Konzentration vor, als in anderen Sternen. Durch diese stärkere Intensität verändert sich die Helligkeit und führt zu Helligkeitsschwankungen.

Mu A Leporis besitzt die ca. 3,45-fache Masse und den ca. 3,39-fachen Radius unserer Sonne.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt etwa 12.820 Kelvin und er strahlt mit der rund 250-fachen Helligkeit unserer Sonne. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 16 km/s.

Mu A weist ein visuelle Helligkeit von 3,291787 mag und eine absolute Helligkeit von rund – 0,294 mag auf.

Vom Sternensystem Mu Leporis wird eine sehr starke Röntgenstrahlung ausgesendet. Die Röntgenstrahlung kommt jedoch nicht von Mu A sondern von seinem Begleiter Mu B.

Erst aufgrund dieser starken Röntgenstrahlung wurde Mu B entdeckt. Mu B ist wahrscheinlich ein sogenannter „Pre-Main-Sequence-Star“ (PMS).

Ein PMS ist eine Stern am Beginn seines Sternenlebens. Er hat noch nicht mit der Kernfusion von Wasserstoff begonnen, er steht aber kurz davor.

7. ζ - Zeta Leporis (14 Leporis, HD 38678)

Zeta Leporis ist ein Stern der Spektralklasse A2IV-Vn ist einer Entfernung von 72,8 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von +/- 0,4 Lichtjahren.

Zeta Leporis befindet sich wahrscheinlich am Ende Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Er besitzt die ca. 1,6-fache Masse und den ca. 2,57-fachen Radius unserer Sonne.

Der Buchstabe „n“ (nebulous) besagt, dass Zeta Leporis diffuse Spektrallinien zeigt. Das deutet auf eine hohe Rotationsgeschwindigkeit hin. Zeta Leporis dreht sich mit einer Drehgeschwindigkeit von etwa 245 km/s.

Die Oberflächen-Temperatur von Zeta Leporis beträgt rund 7.040 Kelvin und er strahlt mit der ca. 14,55-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Zeta Leporis weist eine visuelle Helligkeit von 3,541043 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 1,8 mag auf.

Zeta Leporis befindet sich in einer sogenannter „Debris Disk“ (Trümmerscheiben).

Die Trümmerscheiben bestehen im Regelfall aus Staub und kleinerem Material. Aus diesen Scheiben kommt zusätzliche Infrarotstrahlung. Sie ist das Ergebnis von thermischer Strahlung, die von den Staubteilchen abgegeben wird.

Die Staubteilchen wurden wiederum werden von der elektromagnetischen Strahlung des Sterns erwärmt.

Die Trümmerscheiben besitzen im Regelfall eine Dicke von weniger als 0,1 AE. Sie können jedoch einen Durchmesser von bis 120 AE erreichen.

Die gefundenen Mineralien in der Trümmerscheiben von Zeta Leporis entsprechen den Kometen unseres äußeren Sonnensystems.

Die „warmen“ Trümmerscheiben befinden sich in einem Abstand von einigen AE. Ihre Temperatur liegt zwischen 100 bis 150 Kelvin.

Die debris disk um Zeta Leporis befindet sich in einer Entfernung von 2,5 bis 6,1 AE mit eine geschätzten Temperatur von bis zu 340 Kelvin auf der Sonnenseite. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um einen Astroiden-Gürtel.

Die „kalten“ Trümmerscheiben befinden sich in einem Abstand von etwa 30 bis 120 AE um den jeweiligen Stern. Sie zeigen zum Teil eine Temperatur im Bereich von 20 Kelvin. Das ist der Temperaturbereich des Staubs im Kuipergürtel.

8. η Eta Leporis (16 Leporis, HD 40136)

Eta Leporis ist ein Stern der Spektralklasse F2V in einer Entfernung von ca. 48,34 Lichtjahren. Er befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Eta Leporis besitzt die ca. 1,5-fache Masse und den ca. 1,87-fachen Radius unserer Sonne.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt etwa 6.890 Kelvin und er strahlt mit der rund 5,83-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Eta Leporis weist eine visuelle Helligkeit von 3,635856 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 2,78 mag auf.

Wie Zeta Leporis wird er in einer Entfernung zwischen 1 und 16 AE von einer Trümmerscheibe umrundet. Bei einer näheren Untersuchung der Trümmerscheibe wurden dort kristallines Olivin (im Verhältnis 50% Eisen und 50% Mangan), kristallines Pyroxen, FeS und Wasser in Form von Eis gefunden.

Eta Leporis dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von etwa 26 km/s. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 1,6 km/s auf uns zu.