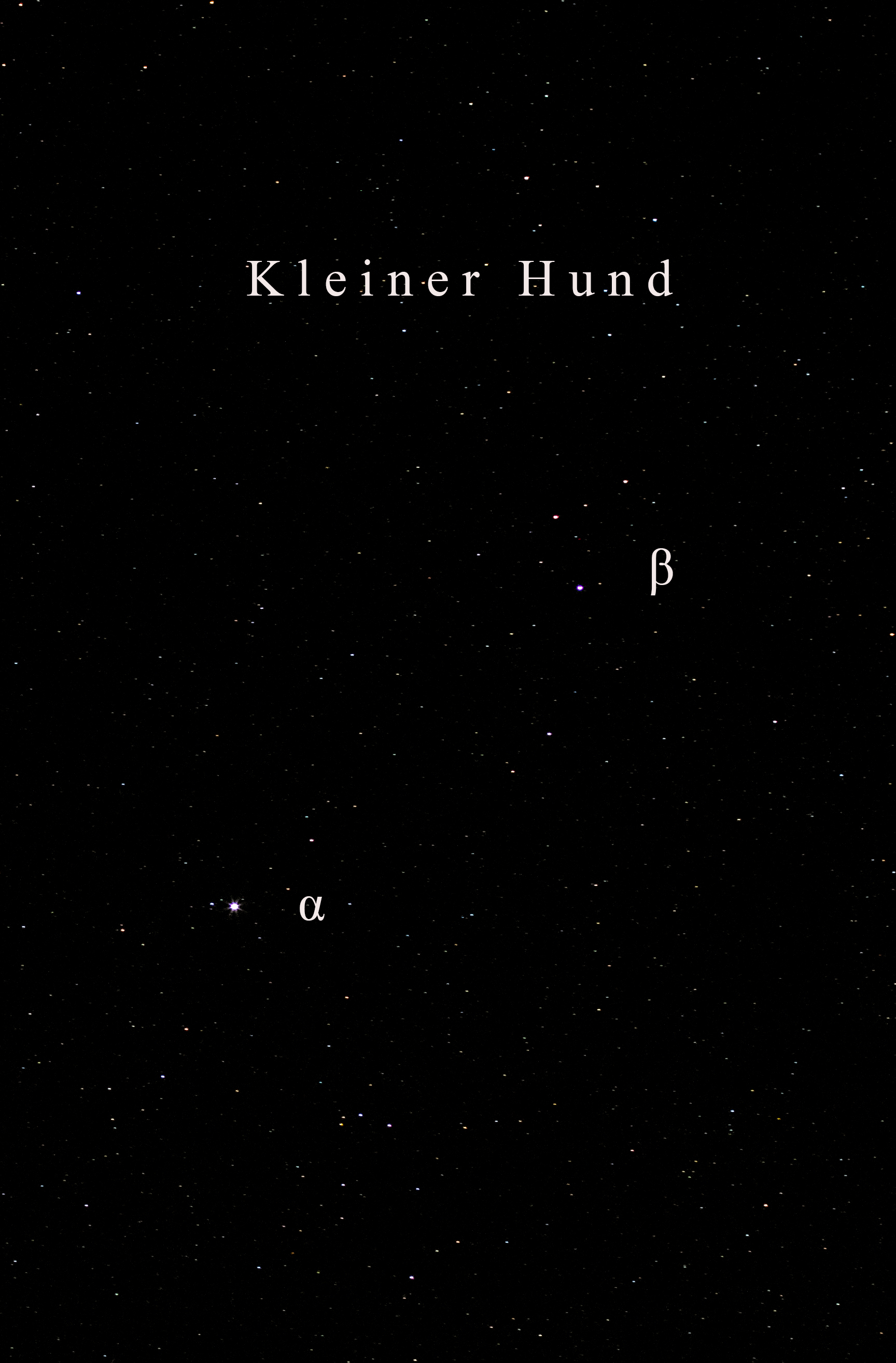

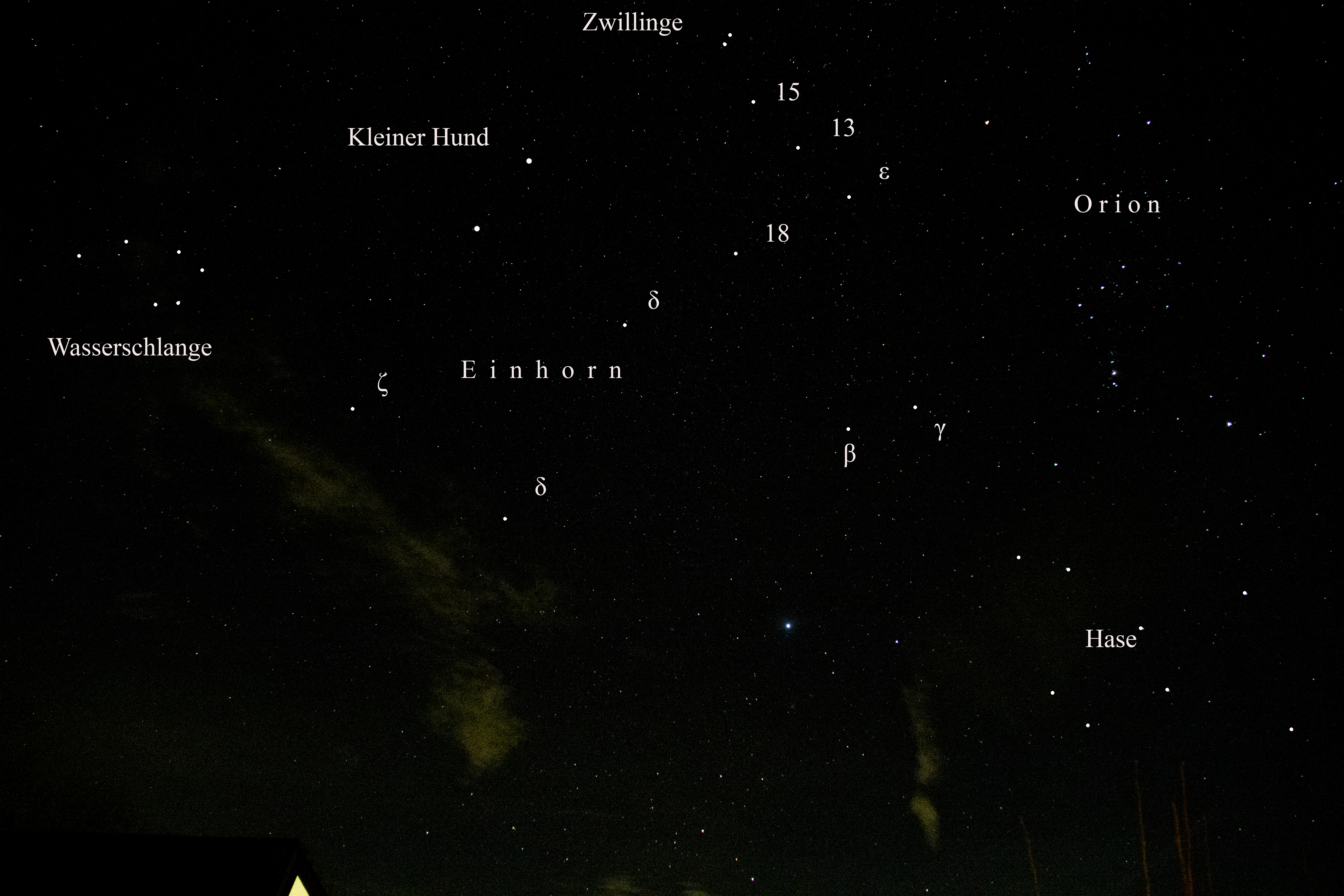

1. Prokyon (α – Alpha Canis Minoris, 10 Canis Minoris, HD 61421)

Prokyon ist ein Doppelsternsystem in ca. 11,4 Lichtjahren Entfernung.

Die Umlaufzeit von Alpha B und Alpha A beträgt ca. 40,8 Jahre.

Die Umlaufbahn folgt dabei keinem Kreis sondern einer Ellipse mit einer Exzentrizität von 0,4. Dabei sind Alpha A und Alpha B zwischen 8,9 AE und 21 AE von einander entfernt. Eine Astronomische Einheit (AE) ist die durchschnittliche Entfernung von der Sonne zur Erde. Diese beträgt ca. 149,6 Mio. km.

Das Doppelsternsystem kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 3,2 km/s auf uns zu.

Alpha A Canis Minoris ist Stern der Spektralklasse F5IV-V.

Spektralklassen werden dazu verwendet um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu dem Stern getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.

Die Einteilung der Spektralklassen beruht bis heute auf der Basis, die im 19 Jahrhundert gelegt wurde. Zwischenzeitlich wurde das System immer mehr verfeinert, so dass anhand der Spektralklasse schon eine grobe Zusammenfassung über einen Stern möglich ist.

Alpha A Canis Minoris wird in der Spektralklasse F (lateinischer Buchstabe) verortet. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass Sterne der Spektralklasse F in der Mitte ihres Sternenlebens stehen. Daher wurde die Spektralklasse F auch als „mittlere Klasse“ bezeichnet. Heute werden die Buchstaben nach dem Licht verteilt, dass sie aussenden. Der Buchstabe F steht für gelb-weiß leuchtende Sterne.

Die Sterne der Spektralklasse F befinden sich zwischen den heißen Sternen (Spektralklassen O, B, A) und den kühleren Sternen (Spektralklasse G, K, M). Anhand dieser Einteilung stellen diese Sterne einen Durchschnittsstern dar. Ihre durchschnittliche Temperatur soll im Bereich von 6.000 bis 7.400 Kelvin liegen. Dadurch zeigen sie keinen allzu hohen Energieverbrauch ihres Sternenmaterials. Das wiederum führt dann zu einer durchschnittlichen Leuchtkraft.

Die Zahl 5 zeigt in welchem Temperaturbereich ein Stern sich befindet. Die Zahl 0 steht für die heißen Sterne, die Zahl 10 steht für die kühlen Sterne der jeweiligen Spektralklasse.

Alpha A wird mit der Zahl 5 als durchschnittlich warmer Stern der mittleren Spektralklasse F eingestuft. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 6.530 Kelvin. Unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ca. 5.770 Kelvin (5.507 Grad Celsius).

Die römische Ziffer zeigt die Leuchtkraftklasse eines Sterns an.

Diese beginnen bei VII und endet bei O. O sind die heißesten und hellsten Sterne, die am Anfang ihres Sternenlebens stehen, während VII für Sterne stehen, die ihr Leben hinter sich haben. Wobei die römische Ziffer nicht die Reihenfolge eines Sternenlebens anzeigt.

Alpha A wird in die Leuchtkraftklasse IV-V eingestuft und ist damit ein Stern, der sich zwischen der Hauptreihenphase und der Unterriesenphase befindet.

Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V (Zwergstern) und damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren. Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt.

Unsere Sonne befindet sich noch in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. In der Chemie und der Physik wird das Verbrennen eines Stoffs als Fusion bezeichnet.

Die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium geschieht jedoch schrittweise.

Bei unserer Sonne fusionieren im ersten Schritt zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen. Da im Kern des Sterns die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich das zwei Protonen miteinander fusionieren.

Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis Wasserstoff zu Helium wird.

Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen. Das Neutrino verlässt die Sonne als Strahlung. Die Neutrino-Strahlung erreicht auch unsere Erde, ist jedoch nur schwer nachweisbar. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.

Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gammaphoton außerhalb des Kerns.

Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Dabei werden wieder zwei Protonen frei.

Damit wurde aus vier Protonen ein Helium-Kern. Dabei wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.

Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt.

Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.

Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.

Ab einer Masse des 1,4- bis 1,6-fachen unserer Sonne wird über den CNO-Zyklus der größte Teil der Fusion von Wasserstoff zu Helium erfolgen.

Alpha A befindet sich an der Grenze zum Unterriesen.

Durch die ständige Umwandlung von Wasserstoff zu Helium verringern sich die Teilchen im Kern des Sterns, gleichzeitig steigt aber die Atommasse von 0,5 auf 1,33 atomare Einheiten an. Um das Temperatur- und Druckgleichgewicht aufrecht zu erhalten, kommt es zu einer Verdichtung der Masse. Damit wächst die nukleare Energieproduktion und durch diese erhöht sich auch die Leuchtkraft des Sterns.

Während dieser Zeit (es wird bei unserer Sonne ein Zeitraum von ca. 9,5 Mrd. Jahren angenommen, der zur Zeit noch andauert) wurde der Wasserstoff immer geringer.

Aufgrund dessen gewinnt die Gravitation gegenüber dem Gasdruck die Oberhand. Das bedeutet, durch die Massenanziehung (Gravitation) verdichtet sich der Kern noch mehr. Dadurch kommt es zu einem Temperaturanstieg.

Aus diesem Grund sind Unterriesen Sterne, die heller als ein normaler Hauptreihenstern strahlen, aber nicht so hell wie ein Riesenstern. Sie befinden sich im Regelfall am Ende der Wasserstoff-Fusion wie Alpha A oder am Anfang der Helium-Fusion im Kern.

Durch den Temperaturanstieg wegen der Verdichtung im Kern setzt in der bisher inaktiven Wasserstoffhülle des Sterns die Kernfusion ein. Aus dem Wasserstoff wird Helium.

Das Verbrennen des Wasserstoffs vom Kern zur Hülle wird Wasserstoff-Schalenbrennen genannt (wie die Schalen einer Zwiebel). Dadurch wird die Hülle des Sterns weiter nach außen getrieben und der Radius des Sterns wird größer.

Alpha A besitzt die ca. 1,5-fache Masse und den ca. 2,05-fachen Radius unserer Sonne. Er strahlt mit der ca. 6,93-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Alpha A dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 3,16 km/s und benötigt für eine Umdrehung etwa 23 Tage. Unsere Sonne hat eine Drehgeschwindigkeit von ca. 2 km/s und benötigt etwa 25 Tage für eine Drehung.

Alpha A weist eine visuelle Helligkeit von ca. 0,37 mag auf. Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, umso schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop sichtbar. Die Magnitudenzahl wurde in einem logarithmischen System entwickelt, um die Lichtschwäche eines Sterns darzustellen. Unsere Sonne hat eine visuelle Helligkeit von ca. -26,7 mag.

Die absolute Helligkeit von Alpha A beträgt ca. 2,7 mag. Die absolute Helligkeit wird aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag. 32,6 Lichtjahre entsprechen 10 Parsec, eine weitere astronomische Entfernungseinheit.

Alpha B Canis Majoris ist ein Weißer Zwerg der Spektralklasse DQZ.

Ein Weißer Zwerg ist ein Stern, bei dem keine Kernfusion mehr stattfindet. Er ist das Endstadium eines Sterns, der eine zu geringe Masse besaß, um nach einem Supernova-Ausbruch als Neutronenstern oder Schwarzem Loch zu enden.

Weiße Zwerge befanden sich am Ende ihres Sternenlebens nach dem Supernova-Ausbruch unterhalb der sogenannten Chandrasekhar-Grenze (benannt nach dem indischen Physiker Subrahmanyan Chandrasekhar) mit einer Restmasse von weniger als 1,44 Sonnenmassen.

Alpha B besitzt ca. 60% der Masse unserer Sonne.

Im Regelfall bestehen Weiße Zwerge aus einem Kern aus heißer entarteter Materie von extrem hoher Dichte. Diese wird von einer dünnen, leuchtenden Photosphäre umhüllt.

Ein Weißer Zwerg, der die Masse unserer Sonne besitzt weist nur die Größe des ein- bis zweifachen unserer Erde auf. Sie können eine Oberflächen-Temperatur von mehr als 50.000 Kelvin besitzen. Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie jedoch sehr leuchtschwach.

Beta B besitzt etwa 1,2% des Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 7.740 Kelvin. Er weist eine visuelle Helligkeit von ca. 10,92 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 13 mag auf. Er strahlt aufgrund seines kleinen Radius mit ca. 0,05% der Leuchtkraft unserer Sonne.

Die Weißen Zwerge sind in der Klasse D (für Degeneriert ) verortet, da in ihnen keine Kernfusionen mehr stattfinden und sie langsam abkühlen.

Die Klasse D wird weiter in den Spektraltypen DA, DB, DC, DO, DQ, DX und DZ unterteilt.

Die Spektralklasse DQZ deutet darauf hin, daß in seiner heliumrei-chen Atmosphäre auch Kohlenstoffen (Q) und andere Metalle (Z) gemessen wurden.

Laut dem WDS-Katalog werden Alpha Canis Minoris noch 6 weitere Sterne zugeordnet.

Der Washington Double Star Catalog (WDS-Katalog) ist eine astronomische Datenbank in dem Mehrfach-Sternensysteme aufgeführt sind. Dabei kann es sich um physikalisch zusammenhängende Sterne oder nur visuell bei einander stehende Sterne handeln.

Alpha C (UCAC2 33558336) ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse F in ca. 3.070 Lichtjahren Entfernung mit dem ca. 2,23-fachen Radius unserer Sonne.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 7.236 Kelvin und er strahlt mit der ca. 12,24-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Seine vom GAIA-Satelliten gemessene visuelle Helligkeit beträgt 11,8173 mag.

Für den Astrometrie-Satelliten GAIA ist es schwierig Sterne mit eine größeren Helligkeit als 3 mag zu vermessen. Daher wurde die überwiegende Mehrheit der Sterne mit einer Helligkeit zwischen 10 und 15,5 mag im G-Band gemessen. GAIA benutzt dabei eine eigene Definition der “G-Band-Magnitude“.

Seine absolute Helligkeit beträgt ca. 1,95 mag.

UCAC2 33558336 entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 35,23 km/s.

Alpha H (BD+05 1738) ist wahrscheinlich ebenfalls ein Stern der Spektralklasse F in etwa 1.570 Lichtjahren Entfernung mit dem ca. 4,78-fachen Radius unserer Sonne.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 7.123 Kelvin und er strahlt mit der ca. 53-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Er weist eine visuelle Helligkeit, die im GAIA G-Band gemessen wurde, von ca. 8,765 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,35 mag auf.

Über die Sterne Alpha D,E,F und G liegen keine Angaben vor.

2. Gomeisa (β – Beta Canis Minoris, 3 Canis Minoris, HD 58715)

Gomeisa ist eventuell ein spektroskopisches Doppelsternsystem in ca. 160 Lichtjahren Entfernung.

In spektroskopischen Doppelsternsystemen stehen die beiden Sterne so nahe beieinander, dass es nicht möglich ist diese im Teleskop als zwei Sterne aufzulösen. Nur durch ihre Spektrallinien (unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichts) können sie getrennt werden.

Beta A Canis Minoris ist ein Stern der Spektralklasse B8Ve. Als Hauptreihenstern befindet er sich mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Beta A ist ein sogenannter “Be-Star“. Be-Stars sind im Regelfall Sterne der Spektralklasse B in deren Spektrum Emissionen (e) der sogenannten „Balmer-Emissionslinien“ gemessen wurde. Die Balmer-Emissionslinien sind eine bestimmte Folge von Spektrallinien des Wasserstoffs (H) im sichtbaren elektromagnetischen Spektrum. Die Emissionslinie mit der größten Wellenlänge wird als Hα (H Alpha) bezeichnet. Hβ, Hγ und Hδ sind dann jeweils mit einer kleineren Wellenlänge sichtbar.

Die Emissionslinien zeigen an, dass die Be-Sterne von einer Scheibe oder Hülle aus Staub und Material umgeben sind. Das Material stammt vom Stern selbst, dass dieser durch seine schnelle Rotation an die Umgebung abgibt.

Beta A umgibt eine Scheibe befindet in einer Entfernung des ca. 146-fachen Sonnenradius.

Beta A dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 260 km/s.

Aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit sieht der Stern nicht aus wie eine Kugel sondern wie ein Ei. Sein Radius am Äquator beträgt das ca. 4,7-fache unserer Sonne während der Pol-Radius lediglich das ca. 3,5-fache unserer Sonne beträgt. Er besitzt die ca. 3,5-fache Masse unserer Sonne.

Beta A ist ein sogenannter „slowly pulsating B-type-star“ (SPB-star), ein langsam pulsierender B-Stern.

Die SPB-Sterne sind Sterne in der Hauptreihen-Phase mit der ca. 3 bis 9-fachen Masse unsere Sonne. Ihre Helligkeitsveränderung beträgt oftmals weniger als 0,1 mag mit einer Pulsationsperiode von 0,5 bis 5 Tagen. Die Pulsationen können dabei auch verschiedene Teile des Sterns betreffen.

Beta weist eine visuelle Helligkeit im Bereich von ca. 2,82 bis 2,92 mag auf. Seine durchschnittliche absolute Helligkeit beträgt durchschnittlich ca. 0,59 mag.

Der Grund der Pulsationen liegt darin, daß sich die SPB-Sterne am Ende der Kern-Wasserstofffusion befinden. Sie zeigen sich in allen Schichten des Sterns.

Der Kappa-Mechanismus ist ein Pulsationsprozess, der die Helligkeitsänderungen von pulsationsveränderlichen Sternen (Veränderliche Sterne) beschreibt. Dieser Mechanismus kann dann in Kraft treten, wenn die Opazität κ (kappa) in der Sternenatmosphäre mit zunehmender Temperatur ansteigt.

Im Allgemeinen herrscht in einem Stern ein Kräftegleichgewicht. Das heißt, die Gravitationskraft, die den Stern zu kontrahieren versucht (und der Stern sich dadurch zusammenzieht), wird ausgeglichen durch den Strahlungsdruck, der durch die Kernfusion im Inneren entsteht und nach außen drückt. Der Stern befindet sich im Gleichgewicht aus Gravitation und Druck.

Abweichungen von diesem Gleichgewicht können dazu führen, daß der Stern pulsiert. Ist zum Beispiel der Radius des Sterns kleiner, als es dem Gleichgewichtszustand entsprechen würde, überwiegt der Strahlungsdruck und der Stern expandiert und vergrößert seinen Radius.

Wegen der sogenannten „Massenträgheit“ führt diese rücktreibende Kraft dazu, daß der Stern sich dabei über den Gleichgewichtspunkt hinaus ausdehnt. Sobald der Strahlungsdruck nachlässt dominiert wieder die Gravitation und der Stern schrumpf wieder. Es entsteht also eine Oszillation (lat. für schwingen, schwanken, schaukeln). Der Stern dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen, er pulsiert.

Bei den meisten Sternen (wie z. B. auch der Sonne) sind diese Pulsationen allerdings sehr klein. Die Stärke der Pulsation hängt daher von der Art der rücktreibenden Kraft ab.

Der Kappa-Mechanismus erzeugt eine rücktreibende Kraft, die dazu führt, daß ein Stern pulsiert. Im Inneren eines Sterns wird durch Kernfusion Energie in Form von Gammastrahlung erzeugt.

Diese Energie wird allerdings nicht direkt vom Stern abgestrahlt:

Wegen der hohen Dichte im Sterneninneren wird die Gammastrahlung auf ihrem Weg zur Oberfläche des Sterns vielfach gestreut. Diese teilweise Undurchlässigkeit der Sternenatmosphäre wird Opazität (lat. für Trübung, Beschattung) genannt und oft mit dem griechischen Buchstaben κ (kappa) bezeichnet.

Konstante Opazität bedeutet, dass die Gammastrahlung nicht nach außen dringen kann und im Stern verbleibt. Im Inneren eines Sterns ist die Opazität allerdings nicht konstant. Sie hängt vom Druck und der Temperatur ab und hat außerdem für jede Wellenlänge einen unterschiedlichen Wert. Nimmt nun die Opazität mit zunehmender Temperatur des Sternenmaterials zu, können daraus Pulsationen entstehen. Der Kappa-Mechanismus lässt sich dann folgendermaßen beschreiben:

1. Schritt:

Das Material in einer Zone der Sternenatmosphäre, in der die Opazität (Undurchlässigkeit) mit steigender Temperatur zunimmt, wird durch äußere Störungen komprimiert, d.h. diese Schicht bewegt sich in Richtung des Zentrums des Sterns.

2. Schritt:

Durch die Kompression steigen Druck und Temperatur dieses Materials.

3. Schritt:

Durch die Erhöhung von Druck und Temperatur steigt die Opazität.

4. Schritt:

Durch die angestiegene Opazität dieser Schicht dringt nun weniger Strahlung aus dem Sterninneren nach außen; sie "staut" sich darunter.

5. Schritt:

Dadurch entsteht unterhalb der Schicht ein größerer Strahlungsdruck, der dazu führt, dass die Schicht sich nun ausdehnt. Der Stern bläht sich auf.

6. Schritt:

Die sich ausdehnende Schicht wird nun kühler und der Druck sinkt. Der Stern zieht sich wieder zusammen, wodurch auch die Opazität wieder geringer wird. Jetzt kann die angestaute Strahlung schnell entweichen.

7. Schritt:

Durch das Entweichen der Strahlung nimmt der Druck unterhalb der Schicht ab, wodurch diese aufgrund der nun wieder stärkeren Gravitationskraft in Richtung des Sterninneren komprimiert wird und der Zyklus von neuem beginnt.

Der oben beschriebene Prozess lässt sich gut mit einer Dampfmaschine beschreiben, in der die Opazität einem Ventil entspricht. Sobald das Ventil geschlossen ist, hat der Druck keine Möglichkeit zu entweichen.

Die Oberflächen-Temperatur von Beta A beträgt ca. 12.050 Kelvin und er besitzt die ca. 195-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Sein Alter wird auf etwa 160 Mio. Jahre geschätzt.

Bisher konnte der Begleiter von Beta A noch nicht direkt nachgewiesen werden. Es könnte auch sein, dass Beta A keinen Begleiter besitzt. Die Auffälligkeiten in den Spektrallinien erscheinen alle 170 Tage und könnten ihre Ursache auch in der Scheibe aus Staub und Material haben.

Gomeisa entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von etwa 22 km/s.