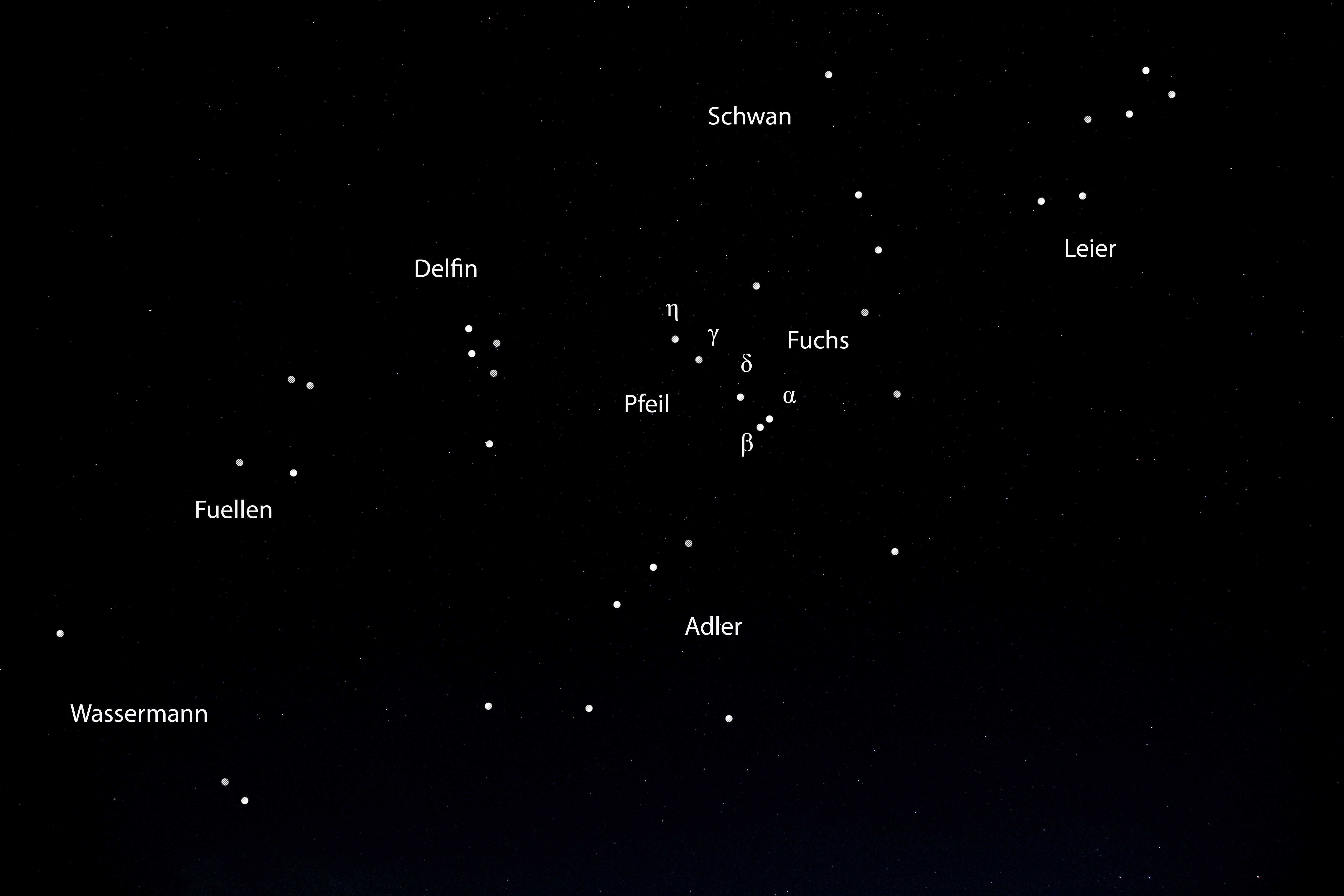

1. Sham (α - Alpha Sagittae, HD 185758)

Sham ist ein Gelber Riesenstern der Spektralklasse G1II in einer Entfernung von 427,2 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 6,205Lichtjahre.

Spektralklassen werden dazu verwendet, um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu den Eigenschaften des Sterns getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.

Die Einteilung der Spektralklassen beruht bis heute auf der Basis, die im 19. Jahrhundert gelegt wurde. Zwischenzeitlich wurde das System immer mehr verfeinert, so dass anhand der Spektralklasse schon eine grobe Zusammenfassung über einen Stern möglich ist.

Sham wird laut der SIMBAD-Datenbank in der Spektralklasse G (lateinischer Buchstabe) verortet. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass Sterne der Spektralklasse G in der Mitte ihrer Entwicklung stehen.

Im Regelfall befinden sich Sterne der Spektralklasse G in einem Temperaturbereich von 4.900 bis 6.000 Kelvin. Durch diese nicht allzu hohen Temperaturen haben Sterne ähnlich unserer Sonne keinen großen Energieverbrauch und können mehr als 10 Mrd. Jahre alt werden.

Die Gelben Riesenstern bewegen sich in einem Temperaturbereich von 4.000 bis 7.000 Kelvin.

Laut den Daten des Gaia-DR-Katalogs beträgt die Oberflächen-Temperatur von Sham 5.488 Kelvin. Unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ca. 5.770 Kelvin (5.507 Grad Celsius).

Die Gelben Riesensterne der Spektralklasse G sind meist als Blaue Riesen in einer Molekülwolke entstanden und haben sich dann zu einem Gelben Riesen entwickelt.

Die Zahlen 1 zeigt in welchem Temperaturbereich ein Stern sich befindet. Die Zahl 0 steht für die wärmsten Sterne, die Zahl 10 steht für die kühlen Sterne der jeweiligen Spektralklasse.

Sham wird mit den Zahl 1 als ein sehr warmer Stern der Spektralklasse G eingestuft.

Die römische Ziffer zeigt die Leuchtkraftklasse eines Sterns an.

Diese beginnen bei VII und endet bei O. O sind die heißesten und hellsten Sterne, die am Anfang ihres Sternenlebens stehen, während VII für Sterne stehen, die ihr Leben hinter sich haben. Wobei die römische Ziffernfolge nicht die Reihenfolge eines Sternenlebens zeigt.

Sham ist als Heller Riesenstern der Leuchtkraftklasse II eingestuft.

Gelbe Riesensterne sind massereiche Sterne der Spektralklassen F und G sowie ehemalige Hauptreihensterne. Die bekannten Gelben Riesensterne weisen eine Masse von mindestens dem dreifachen unserer Sonne auf. Die größten von ihnen können die hundertfache Masse unserer Sonne besitzen.

Sham besitzt die ca. 4,1-fache Masse und den ca. 17-fachen Radius unserer Sonne. Er strahlt mit der rund 236-fachen Leuchtkraft.

Ihren Namen erwarben die Gelben Riesensterne durch ihr gelb-weiß strahlendes Licht, im bei uns sichtbaren Bereich. Die Gelben Riesen sind etwas kühler als die Blauen Riesen. Die verschiedenen Fusionsvorgänge finden bei ihnen im Regelfall innerhalb einiger zehn Millionen Jahren statt. Unsere Sonne wird dafür rund 13 Mrd. Jahre benötigen.

Die Gelben Riesen befinden im Regelfall sehr weit fortgeschritten in der Sternenentwicklung. Sie stehen in astronomischen Zeiträumen gemessen kurz vor der nächsten Stufe und werden dann zu einem Roten Riesen.

Bei vielen von ihnen handelt es sich um weiterentwickelte ehemalige Blaue Riesensterne oder Hauptreihensterne.

Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V (Zwergstern) und damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren.

Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt. Unsere Sonne befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium geschieht jedoch schrittweise.

Bei unserer Sonne fusionieren im ersten Schritt zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen. Da im Kern des Sterns die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich, dass zwei Protonen miteinander fusionieren. In der Chemie und Physik wird das Verbrennen eines Stoffes als Fusion bezeichnet.

Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis Wasserstoff zu Helium wird.

Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen.

Das Neutrino verlässt die Sonne als Strahlung. Die Neutrino-Strahlung erreicht auch unsere Erde, ist jedoch nur schwer nachweisbar. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.

Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gammaphoton außerhalb des Kerns.

Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Dabei werden wieder zwei Protonen frei.

Damit wurde aus vier Protonen ein Helium-Kern. Im Rahmen der Fusionen wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.

Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt. Diese erreicht uns als Sonnenenergie und sorgt für unser Tageslicht.

Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.

Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.

Sham ist schon sehr viel weiter als unsere Sonne.

Im Rahmen der Umwandlung von Wasserstoff zu Helium verringern sich die Teilchen im Kern des Sterns, gleichzeitig steigt aber die Atommasse von 0,5 auf 1,33 atomare Einheiten an. Um das Temperatur- und Druckgleichgewicht aufrecht zu erhalten, kommt es zu einer Verdichtung der Masse. Damit wächst die nukleare Energieproduktion und durch diese erhöht sich auch die Leuchtkraft der Sonne.

Im Laufe der Zeit geht der Vorrat an Wasserstoff im Kern zu Ende. Dadurch gewinnt die Gravitation gegenüber dem Gasdruck die Oberhand. Das bedeutet, durch die Massenanziehung (Gravitation) verdichtet sich der Kern noch mehr. Dadurch kommt es zu einem Temperaturanstieg.

Durch den Temperaturanstieg wegen der Verdichtung im Kern setzt jetzt in der bisher inaktiven Wasserstoffhülle des Sterns die Kernfusion ein. Auch wird dann aus dem Wasserstoff Helium.

Das Verbrennen des Wasserstoffs vom Kern zur Hülle wird Wasserstoff-Schalenbrennen genannt (wie die Schalen einer Zwiebel). Dadurch wird die Hülle des Sterns weiter nach außen getrieben.

Durch das Wasserstoff-Schalenbrennen wird immer mehr Wasserstoff in Helium umgewandelt, wodurch sich auch der Stern immer mehr und schneller verwandelt.

Der Entwicklungsstand von Sham hinweist daraufhin, daß er bereits den ersten „dredge up“ erlebt hat.

Bei einem dredge-up erstreckt sich die Konvektionszone von der Sternenoberfläche bis hinein die einzelnen Materialschichten eines Sterns. Dadurch werden die dort entstandenen neuen Elemente in die Sternen-Atmosphäre verbracht.

Bei der Konvektion kommt zu Wärmeübertragung und einer Vermischung der Schichten.

Die meiste Zeit besitzt ein Stern mehrere stabile Regionen (Schichten), die sich wie Zwiebelschalen um einen Stern legen. Zwischen diesen Schalen findet in der kleinen Konvektionszone ein Wärmeaustausch mittel Konvektion statt.

In diesen Konvektionszonen ist diese Schicht gegenüber Konvektion instabil. Hier wird die Energie durch Strahlung und Leitung transportiert.

Während eines dredge-up wird die im Regelfall nur kleine Konvektionszone sehr groß. Jeder dredge-up führt zu einer weiteren Entwicklung des Sterns.

Die erste dredge-up tritt auf, wenn ein Hauptreihenstern sich um ersten Mal zu einem Roten Riesenstern entwickelt. Das Ergebnis ist für uns sichtbar, wenn in der äußeren Atmosphäre sich die Ergebnisse der Wasserstofffusion zeigen.

Die Isotopen-Verhältnisse der Isotopen 12C/13C haben sich ebenso verringert wie die C/N-Verhältnisse. Auch die Oberflächenhäufigkeiten von Lithium und Beryllium können sich verringert haben.

Sham wird als ein sogenannter „Carbon-Deficient Red Giant“ (CDRG) eingestuft. CDRG sind Rote Riesen, in deren Atmosphäre ein niedrigeres Isotopen 12C/13C als üblich und ein erhöhter Anteil von Stickstoff vorkommt. Das deutet darauf hin, dass die Wasserstoff-Fusion im CNO-Zyklus erfolgte.

Sham weist eine visuelle Helligkeit von 4,171156 mag auf, die im G-Band des Astrometrie-Satelliten gemessen wurde. Für den Astrometrie-Satelliten GAIA ist es schwierig Sterne mit einer größeren Helligkeit als 3 mag zu vermessen.

Daher wurde die überwiegende Mehrheit der Sterne mit einer Helligkeit zwischen 10 und 15,5 mag im G-Band gemessen. GAIA benutzt dabei eine eigene Definition der “G-Band-Magnitude“.

Die visuelle Helligkeit unserer Sonne beträgt ca. – 26,7 mag. Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, umso schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop sichtbar. Damit ist er bei uns nur als durchschnittlich Stern zu sehen.

Die absolute Helligkeit von Sham beträgt ca. – 1,415 mag (die absolute Helligkeit wird aus einer fiktiven Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag). Bei einer Entfernung von nur rund 32 Lichtjahren, wäre er einer der hellsten Sterne am Nachthimmel.

Seine Drehgeschwindigkeit beträgt ca. 20 km/s. Unsere Sonne weist eine Rotationsgeschwindigkeit von ca. 2 km/s auf und benötigt rund 25 Tage für eine Drehung.

Sham kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 1,67 km/s auf uns zu.

Laut dem Washington Visual Double Star Catalog (WDS) werden HD 185758 insgesamt vier Sterne zu geordnet.

WDS J19401+1801B (UCAC4 541-099436)

UCAC4 541-099436 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse G in einer Entfernung von 2.107 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 18,51 Lichtjahren.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.031 Kelvin und er strahlt mit der ca. 2,89-fachen Leuchtkraft. Er besitzt den ca. 2,24-fachen Radius.

UCAC 541-099436 weist eine visuelle Helligkeit von 12,656632 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 3,605 mag auf.

Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von 18,46 km/s auf uns zu.

WDS J19401+1801B (UCAC4 541-099418)

UCAC4 541-099418 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse K in einer Entfernung von 738,938 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 3,33 Lichtjahren.

Sterne der Spektralklasse K stehen für die orange-rote leuchtenden Sterne in einem Temperaturbereich von 3.500 bis 4.900 Kelvin. Aufgrund der nicht sehr hohen Temperaturen können Hauptreihensterne der Spektralklasse K mehr als 50 Mrd. Jahre alt werden.

Die Oberflächen-Temperatur von UCAC4 541-099418 beträgt ca. 4.364 Kelvin und er strahlt mit rund 10% der Leuchtkraft unserer Sonne.

Bei den kleinen Sternen der Spektralklasse K, mit ca. 50 bis 80 % der Masse unserer Sonne, wird vermutet, dass sie eventuell eine für Planeten lebensfreundlich Umgebung bieten könnten.

UCAC4 541-099418 besitzt etwa 55% des Radius unserer Sonne.

Allerdings sind die Sterne der Spektralklasse K aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs und der damit verbundenen geringen Leuchtkraft nur sehr schwer zu beobachten.

UCAC 541-099418 weist eine visuelle Helligkeit von 14,293964 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 7,518 mag auf.

Die für uns visuell sichtbaren Sterne der Spektralklasse K sind Riesensterne. Sie sind für uns nur aufgrund der stark vergrößerten Oberfläche von meist weit mehr als 10 Sonnenradien zu sehen.

TYC 1606-986-1

TYC 1606-986-1 wird laut der SIMBAD-Datenbank besitzt keine WDS-Nr. Er verfügt aber eine ähnliche visuelle Helligkeit, die WDS J19401+1801D lt. dem WDS-Katalog aufweist.

2. β – Beta Sagittae (6 Sagittae, HD 185958)

Beta Sagittae ist ein Roter Riesenstern der Spektralklasse G8IIIaCN0.5 in einer Entfernung von 442,165 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 6,534 Lichtjahren.

Beta Sagittae befindet sich mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen.

Nach dem ersten dregde up hatte er im Rahmen der Ausdehnung auf der einen Seite eine starken Masseverlust bei dem Sternenmaterial ihn als Sternenwind verlassen hatte. Auf anderen Seite war die Dichte im Kern von Beta Sagittae hoch, dass der Kern zu einem Weißen Zwergs entartet (nur der Kern).

Entartung bedeutet, dass sich die Materie nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt, da die Dichte so extrem groß ist. Es hat nichts mit dem klassischen idealen Gas zu tun.

Durch die hohe Dichte und Temperatur beginnt nun das Helium-Brennen. Das heißt, es werden drei Helium-Kerne im Inneren des Sterns im Rahmen einer Kernfusion in Kohlenstoffe und Sauerstoff umgewandelt. Dabei wird Gammastrahlung ausgesendet.

Diese Kernfusion kann nur bei Temperaturen von über 100 Mio. Kelvin stattfinden. Der Vorgang wird auch als Drei-Alpha-Prozess bezeichnet. Durch den äußerst rasch aufschaukelnden Prozess wird die Temperatur sehr schnell sehr hoch. Die explosionsartige Fusion von Helium im Drei-Alpha-Prozess wird auch Helium-Blitz genannt.

Sobald die Kerntemperatur genügend hoch ist, wird die Entartung wieder aufgehoben. Dadurch, dass das Gas wieder „normal“ wird und der herrschende Gasdruck wieder temperaturabhängig ist, kommt es zu einer heftigen Expansion des Sterns. Der Stern dehnt sich aus und sein Umfang wird größer.

Beta Sagittae besitzt den ca. 26,26-fachen Radius und die ca. 4-fache Masse unserer Sonne.

Die Hülle des Sterns ist aber in der Lage den Ausbruch abzufangen. Es kommt zu keiner Explosion des Sterns. Aber durch die Heftigkeit der Ausdehnung des Sterns werden die äußeren kühleren Schichten abgeworfen. Dadurch gelangen Materie und Gaswolken ins All, die wiederum zum Beginn von neuen Sternen werden können.

Beta Sagittae ist ein sogenannter “CN-Riesenstern“.

Die CN-Riesensterne sind im Regelfall Sterne der Spektralklasse K. Sie weisen eine geringere Leuchtkraft als bei Riesensternen sonst üblich auf. Die CN-Sterne zeigen einen höheren Anteil an Kohlenstoff (C) und Stickstoff (N) in ihrer Atmosphäre. Daher werden sie auch gerne als „Stickstoffsterne“ bezeichnet.

Die CN-Sterne sind eine Untergruppe der sogenannten „Super-Metal-Rich-Stars“ (SMR-Stars). Die SMR-Stars sind Riesenstern, bei denen in ihrer Atmosphäre eine höherer Metallgehalt gemessen wurde, als in der Sternen der Hyaden, einem offenen Sternhaufen im Sternbild Stier.

Die CN-Sterne werden wiederum in verschiedene Klassen eingeteilt. CN4-Sterne zeigen einen sehr hohen Anteil der Metalle und werden darum auch als leichte Kohlenstoffsterne bezeichnet. CN4-Sterne sind die starken CN-Sterne.

Beta Sagittae ist ein leichter CN-Sterne, da er nur einen CN-Gehalt besitzt, der um 50% höher ist als bei unserer Sonne (CN0.5).

Die Oberflächen-Temperatur von Beta Sagittae beträgt ca. 4.845 Kelvin und er strahlt mit der ca. 342-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Er weist eine visuelle Helligkeit von 4,113627 mag und eine absolute Helligkeit von ca. - 1,547 mag auf.

Beta Sagittae ist von einer Staubwolke umgeben, durch die allerdings erhöhte Infrarot-Strahlung (Gamma-Strahlung) nach außen dringt. Der Nebel sorgt dafür, dass die visuelle Helligkeit um rund 20% geringer ist.

Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 9,1 km/s und kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 21,76 km auf uns zu.

3. γ – Gamma Sagittae (12 Sagittae, HD 189319)

Gamma Sagittae ist ein orange-rot leuchtender Roter Riesenstern der Spektralklasse M0III in einer Entfernung von 262,626 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 7,58 Lichtjahren.

Sterne der Spektralklasse M können sich in verschiedenen Entwicklungsstufen eines Sternenlebens befinden. Da sind auf der einen Seite die Roten Zwerge.

Sie sind die kleinsten Sterne am Nachthimmel, und aufgrund ihrer geringen Leuchtkraft ist keiner von ihnen mit dem bloßen Auge zu sehen, obwohl sie rund 75% aller Sterne in unserer Galaxis ausmachen. Sie stehen meist am Anfang ihres Sternenlebens, auch wenn sie schon sehr alt sind.

Auf der anderen Seite befinden sich aber auch die Riesen und Überriesen, die größten bekannten Sterne, in der Spektralklasse.

Nur aufgrund ihrer Größe, die mehr als eine Astronomische Einheit betragen kann, sind dann meist sehr deutlich am Nachthimmel als helle und rötlich leuchtende Sterne zu erkennen.

Wahrscheinlich befindet sich Gamma Sagittae am Ende der Wasserstoff-Fusion zu Helium in der Hülle des Sterns. Als nächste Stufe würde er dann Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff fusionieren.

Gamma Sagittae besitzt die 0,9 bis 1,3-fache Masse und den ca. 55-fachen Radius unsere Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.540 Kelvin und er strahlt mit der ca. 560-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Gamma Sagittae weist eine visuelle Helligkeit von 2,7454 mag und eine absolute Helligkeit von – 1,784 mag auf.

Gamma Sagittae ist ein sogenannter „High Proper Motion Star“.

Diese Sterne zeigen im Vergleich zu anderen Sternen in ihrer unmittelbaren visuellen Nähe eine größere Bewegung am Nachthimmel. Der Stern mit der größten Eigenbewegung ist Barnards Pfeilstern mit einer Bewegung von 10,4 Bogensekunden pro Jahr. Seine Geschwindigkeit wird auf etwa 140 km/s geschätzt.

Gamma Sagittae kommt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 34 km/s. auf uns zu.

4. δ - Delta Sagittae (7 Sagittae, HD 187076)

Delta Sagittae ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in 546,6 Lichtjahren Entfernung mit einer Unsicherheit von + / - 23,8 Lichtjahren.

In einem spektroskopischen Doppelsternsystem stehen die beiden Sterne so nahe beieinander, dass es nicht möglich ist diese im Teleskop als zwei Sterne aufzulösen. Nur durch ihre Spektrallinien (unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichts) können sie getrennt werden.

Die Umlaufdauer von Delta A und Delta B beträgt ca. 10,1 Jahre. Dabei folgt die Umlaufbahn nicht einem Kreis, sondern einer Ellipse mit einer Exzentrizität von 0,44. Durchschnittlich sind die beiden Sterne rund 8,8 AE von einander entfernt.

Das Doppelsternsystem weist eine visuelle Helligkeit von 2,836823 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 3,284 mag auf. Es entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 2,5 km/s.

Delta A ist ein Roter Riesenstern der Spektralklasse M2II. Er wird als ein AGB-Stern eingestuft.

Ein AGB-Stern ist benannt nach seiner Lage im Hertzsprung-Russel-Diagramm (HRD-Diagramm). Dort gibt es eine Region, in der die Riesensterne vom Hauptstrahl, wie ein Ast (branch) bei einem Baum, abzweigen.

Im HRD-Diagramm sind dort die kühleren Riesensterne beheimatet. Nach der gängigen Theorie befinden sich alle Sterne, die eine Masse im Bereich von 0,6 bis 10 Sonnenmassen besitzen, einmal in ihrem Sternenleben im AGB-Zweig.

Im Zentrum von Delta A befindet nach dem Ende der Kernfusion des Heliums ein entarteter, verdichteter Kern aus Kohlenstoff und Sauerstoff, das heißt die Masse im Kern ist so dicht, daß sich der Zustand nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt.

Der Kern ist von einer helium-brennenden Schale umgeben, der sich an die äußere wasserstoff-brennenden Schale anschließt.

Daran schließt sich dann eine sehr große Hülle mit Wasserstoff an. Diese Hülle wird vom Sterneninneren durch Konvektion (Austausch und Vermischung der einzelnen Schichten) durchgemischt.

Delta A besitzt die ca. 3,35-fache Masse und den ca. 129-fachen Radius unserer Sonne.

Durch die regelmäßige Durchmischung der einzelnen Regionen kommt es zu kernphysikalischen Prozessen, in denen ein Großteil alle bekannten Elemente entstehen. Diese Elemente werden im Rahmen der Konvektion an die Oberfläche des Sterns getragen.

Dort kühlt sich dann das Gas ab und aus den Elementen werden Moleküle. Dieses molekulare Gas kühlt sich dann weiter ab und wird dann zu kleinsten Staubteilchen. Diese nehmen das abgebende Licht des Sterns auf und werden dann durch den Sternenwind weggeblasen (Absorption des emittierenden Lichts des Sterns).

Durch die Ausdehnung haben die äußeren Gasschichten nur eine sehr geringe Dichte. Damit sind die Gasschichten nur noch durch eine schwache Gravitation an den Stern gebunden. Durch Sternenwinde werden die äußeren Gasschichten abgestoßen und bilden für einige Zeit einen planetarischen Nebel um den Stern.

Auch Delta A verliert mehrere hunderttausend Tonnen Masse pro Jahr als Sternenwind.

Delta A wird als variabler Stern eingestuft, der mehrere verschiedene Veränderungen seiner Helligkeit in Zeitabständen von 25 bis 1.000 Tagen zeigt, die aufgrund seines Entwicklungsstandes normal sind.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 3.660 Kelvin und er strahlt mit der rund 1.900-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Delta B ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse B0V. Er besitzt die ca. 2,9-fache Masse und den ca. 2,6-fachen Radius unserer Sonne. Er befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

Seine Oberflächentemperatur beträgt etwa 10.000 Kelvin und er strahlt mit der ca. 63-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.