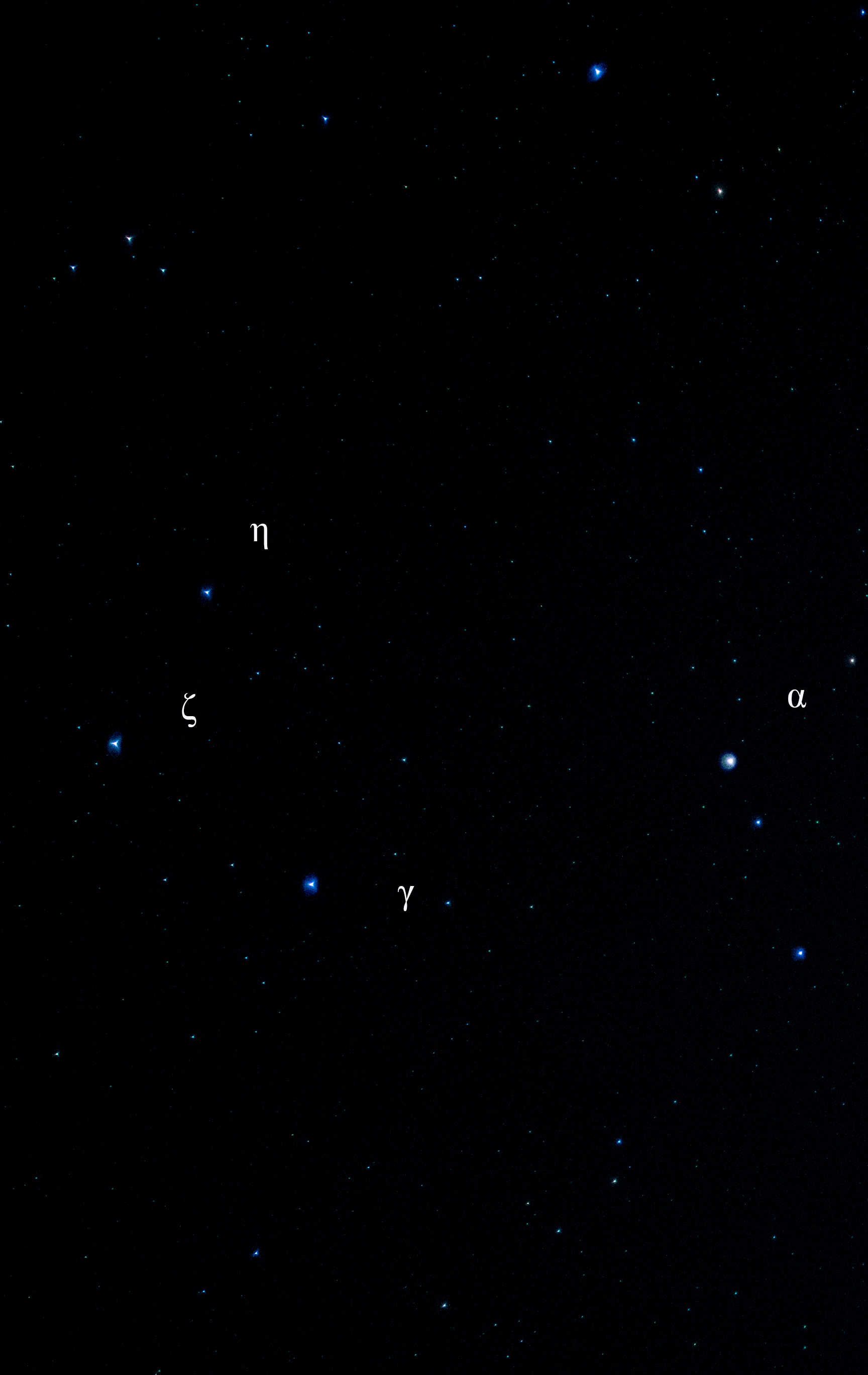

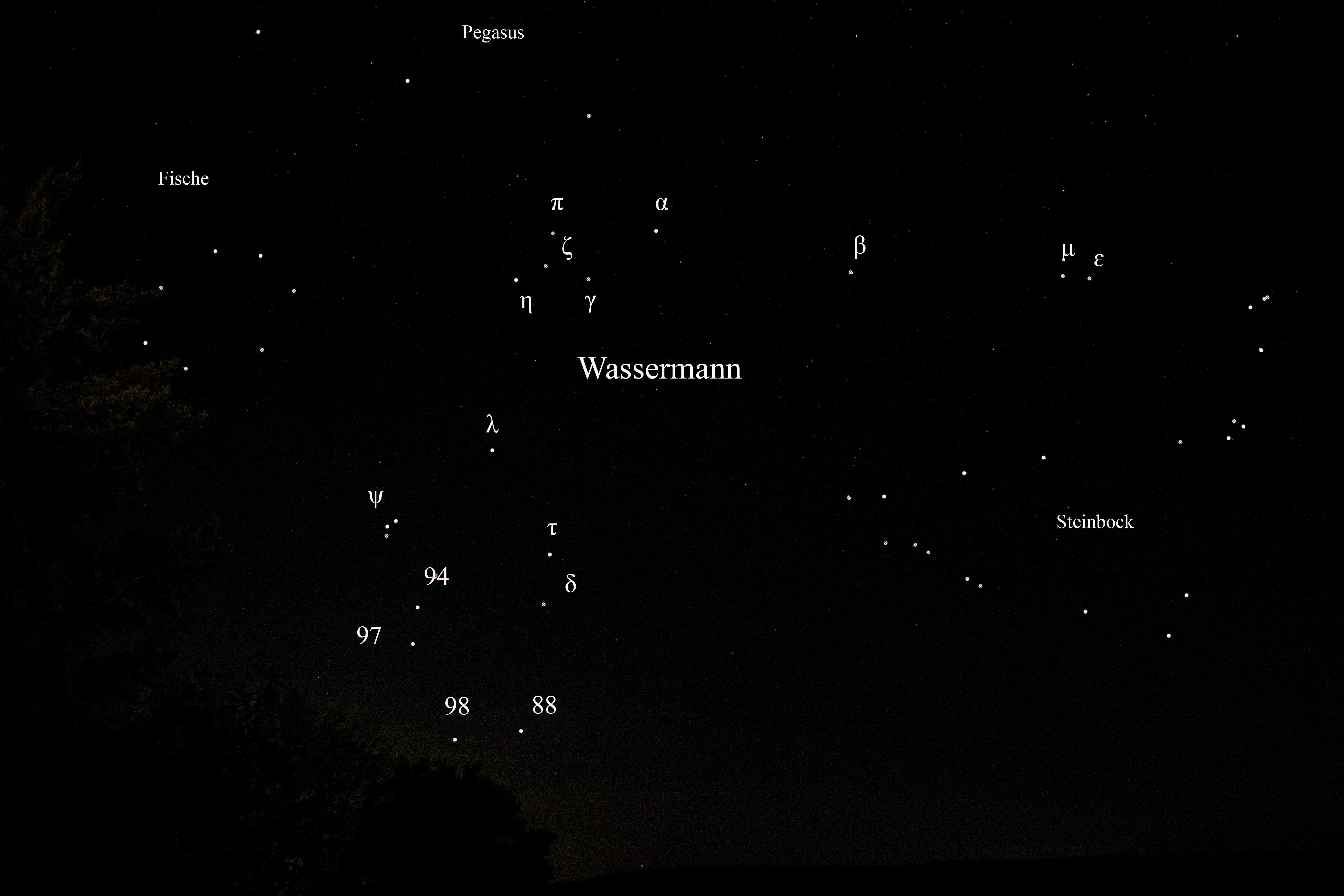

1. Sadalmelik (α- Alpha Aquarii, 34 Aquari, HD 209750)

Sadalmelik ist ein gelb leuchtender Riesenstern der Spektralklasse G2Ib in einer Entfernung von ca. 520 Lichtjahren.

Spektralklassen werden dazu verwendet um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu den Eigenschaften des Sterns getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.

Sterne der Spektralklasse G sind im Regelfall gelb leuchtende Sterne. Die Bezeichnung Ib ordnet Sadalmelik den Riesensternen zu.

Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V (Zwergstern) und damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren.

Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt. In dieser Phase fusioniert unsere Sonne noch Wasserstoff zu Helium. In der Physik wird das Verbrennen eines Stoffes als Fusion bezeichnet.

Bei unserer Sonne geschieht die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium in mehreren Schritten.

Im ersten Schritt fusionieren zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen. Da im Kern des Sterns die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich das zwei Protonen miteinander fusionieren.

Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis Wasserstoff zu Helium wird.

Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen. Dabei verlässt das Neutron den Stern. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.

Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gamma-Photon außerhalb des Kerns.

Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Bei der Fusion werden wieder zwei Protonen frei.

Damit entstand aus vier Protonen ein Helium-Kern. Bei diesem Vorgang wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.

Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt.

Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.

Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.

Ab einer Masse des 1,4- bis 1,6-fachen unserer Sonne wird über den CNO-Zyklus der größte Teil der Fusion von Wasserstoff zu Helium erfolgen.

Sadalmelik hat die Kern-Wasserstofffusion bereits beendet. Er befindet sich in der sogenannten „Hertzsprung-Lücke“, benannt nach Ejnar Hertzsprung.

Sadalmelik hat zwar die Kern-Wasserstofffusion bereits beendet hat, aber noch nicht mit der Wasserstoff-Schalenverbrennung begonnen hat. Das Verbrennen des Wasserstoffs vom Kern zur Hülle wird Wasserstoff-Schalenbrennen genannt (wie die Schalen einer Zwiebel). Dadurch wird die Hülle des Sterns weiter nach außen getrieben und der Radius des Sterns wächst an.

Da die Hertzsprung-Lücke nur ein sehr kurzer Abschnitt in einem Sternenleben (mehrere tausend Jahre) darstellt, gibt es nur wenige bekannte Sterne mit diesem Phänomen.

Gelbe Riesensterne wie Sadalmelik sind massereiche Sterne der Spektralklassen F und G sowie ehemalige Hauptreihensterne. Die bekannten Gelben Riesensterne weisen eine Masse von mindestens dem dreifachen unserer Sonne auf. Die größten von ihnen können die hundertfache Masse unserer Sonne besitzen.

Sadalmelik besitzt ca. die 6,5-fache Masse und den ca. 77-fachen Radius unserer Sonne.

Ihren Namen erwarben die Gelben Riesensterne durch ihr gelb-weiß strahlendes Licht, im bei uns sichtbaren Bereich. Die Gelben Riesen sind etwas kühler als die Blauen Riesen. Die verschiedenen Fusionsvorgänge finden bei ihnen im Regelfall innerhalb einiger zehn Millionen Jahren statt. Unsere Sonne wird dafür rund 13 Mrd. Jahre benötigen. Das Alter von Sadalmelik wird auf ca. 53 Mio. Jahre geschätzt.

Normalerweise sind gelbe Überriesen sehr aktive Sterne mit starken Sonnenwinden, weil sie Masse und Material an ihre Umgebung abgeben, und Helligkeitsschwankungen, da die Sterne pulsieren und sich dabei aufblähen, um Druck abzulassen um danach wieder kleiner zu werden. Bei Sadalmelik wurde jedoch nichts davon entdeckt. Daher wird bisher angenommen, dass er sich in der Hertzsprung-Lücke befindet.

Die Oberflächentemperatur von Sadalmelik beträgt ca. 5.210 Kelvin. Unsere Sonne weist eine Oberflächentemperatur von ca. 5.770 Kelvin (5.507 Grad Celsius) auf. Sadalmelik strahlt mit der ca. 3.000-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Sadalmelik weist eine visuelle Helligkeit von ca. 2,94 mag auf. Unsere Sonne hat eine visuelle Helligkeit von ca. – 26,7 mag. Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, umso schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop sichtbar. Damit ist er bei uns als eher durchschnittlicher Stern zu sehen.

Die absolute Helligkeit von Sadalmelik beträgt - 3,88 mag (die absolute Helligkeit wird aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag). Bei einer Entfernung von nur rund 32 Lichtjahren, wäre er der hellsten Sterne am Nachthimmel.

Seine Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 6,7 km/s. Unsere Sonne hat eine Drehgeschwindigkeit von ca. 2 km/s und benötigt 25 Tage für eine Drehung.

Sadalmelik kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 7,5 km/s auf uns zu.

Sadalmelik, Sadalsuud (Beta Aquarii) und der Stern Enif im Pegasus werden alle einer Gruppe zu gerechnet, da sie sehr ähnlich sind. Sie bewegen alle drei auch senkrecht zu unserer Galaxis. Die drei Sterne werden verschiedentlich auch als ein OB-TRIPLE-SYSTEM bezeichnet.

2. Sadalsuud (β Beta – Aquarii, 22 Aquarii, HD 204867)

Sadalsuud wird als Dreifach-Sternensystem geführt, wobei es für die beiden Begleiter noch keinen endgültigen Nachweis gibt, dass sie nicht nur in einer Sichtlinie mit Sadalsuud stehen. Über die beiden ist nur ihre visuelle Helligkeit bekannt. Diese beträgt ca. 11,0 und 11,6 mag.

Der Stern Sadalsuud ist Sadalmelik sehr ähnlich. Er ist ein Stern der Spektralklasse G0Ib in einer Entfernung von ca. 540 Lichtjahren. Er ist ebenfalls ein Überriese, der sich wie Sadalmelik in der sogenannten Hertzsprung-Lücke befindet.

Er besitzt die ca. 6-fache Masse und den ca. 50-fachen Radius unserer Sonne. Da der Stern weniger als acht Sonnenmassen besitzt wird er nicht als Supernova, sondern wie Sadalmelik zu einem weißen Zwerg schrumpfen.

Sadalsuud strahlt mit der ca. 2.300-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächentemperatur beträgt ca. 5.700 Kelvin.

Sadalsuud weist eine visuelle Helligkeit von ca. 2,87 mag und eine absolute Helligkeit von – 3,04 mag auf.

Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 6,3 km/s und entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 6,5 km/s.

Gelbe Hyperriesen zeigen im Regelfall Anzeichen für starke Massenverluste durch Sternwinde und eine hohe Infrarotstrahlung. Diese wurde auch bei Sadalsuud in der Sonnen-Corona entdeckt.

Bei einer zweiten entdeckten Röntgenstrahlung wird davon ausgegangen, dass sie einen extragalaktischen Ursprung hat.

3. μ – Mu Aquarii (6 Aquarii, HD 198743)

Mu Aquarii ist ein Doppelsternsystem in ca. 157 Lichtjahren Entfernung.

Da die Umlaufbahn von Mu A und Mu B keinem Kreis sondern einer Ellipse mit einer Exzentrizität von 0,23 folgt, sind die beiden zwischen 2,7 und 4,4 AE von einander entfernt. Dabei haben die beiden Sterne eine Umlaufzeit von ca. 4,88 Jahren.

Das Sternensystem entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 9,1 km/s.

Mu A ist ein Stern der Spektralklasse A3m. Er ist ein sogenannter „Am-Stern“. Das „m“ bedeutet, dass Mu A als metallischer Stern gilt.

Die Am-Sterne sind eine Unterklasse der chemically peculiar stars (chemisch eigentümliche Sterne) (CP-Sterne), des Spektraltyps A, bei denen in der Atmosphäre Metalle (m) wie Zink, Strontium, Zirkonium und Barium in erhöhter Konzentration gemessen wurden. In der Astrophysik werden alle Elemente außer Wasserstoff und Helium als Metalle bezeichnet.

Dagegen zeigen die Am-Sterne einen Mangel von anderen Elementen, wie Calcium und Scandium.

Der Grund für die chemischen Anomalien ist auf einige Elemente zurückzuführen, die mehr Licht absorbieren, das heißt aufnehmen. Diese chemischen Elemente werden nach oben zur Oberfläche gedrückt, während andere unter der Schwerkraft absinken.

Dieser Effekt tritt nur auf, wenn der Stern eine geringe Rotationsgeschwindigkeit besitzt. Normalerweise rotieren Sterne der Spektralklasse A schnell. Die meisten Am-Sterne sind Teil eines Doppelsternsystems, in dem die Rotation der Sterne durch das sogenannte Gezeitenbremsen verlangsamt wurde. Dabei nimmt der Partnerstern Einfluss auf die Rotationsgeschwindigkeit.

In Atmosphäre von Mu A wurden die Elemente Kalzium, Kupfer und verschiedene seltene Erden nachgewiesen. Er zeigt alle Facetten, die bei einem metallischen Stern vorkommen können.

Während der Nachweis von Kalzium auf eine etwas ruhigere Sternenoberfläche hinweist, zeigen die Elemente Kupfer oder Europium eine ansteigende Strahlungsaktivität an.

Mu A dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 53,7 km/s und weist eine Umlaufzeit von ca. 3,2 Tagen auf. Durch die für einen Stern der Spektralklasse geringe Rotationsgeschwindigkeit werden die chemischen Elemente in die äußeren Schichten nach oben gewirbelt. Hier zeigt sich der Einfluss seines Begleiters Mu B. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Klassifizierung von Mu A.

Da die Spektralklasse nach dem ausgesendeten Licht eines Sterns bestimmt wird, kann Mu A mal als heißer A3-Stern und ein andermal als kühler F3-Stern eingestuft werden.

Mu A dürfte nicht mehr lange seinen Wasserstoff zu Helium fusionieren. Durch die Wasserstoff-Fusion haben die Atommasse und der Gravitationsdruck des Sterns immer stärker zugenommen. Der Stern hat dadurch eine höhere Leuchtkraft. Mu A strahlt mit der ca. 24-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächentemperatur beträgt ca. 7.180 Kelvin.

Mu A besitzt die ca. 1,9-fache Masse und den ca. 3,2-fachen Radius der Sonne.

Mu B weist eine visuelle Helligkeit von ca. 5,3 mag auf. Mehr ist über Mu B nicht bekannt.

4. Albali (ε – Epsilon Aquarii, 2 Aquarii, HD 198001)

Albali ist ein blau leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse B9.5V in ca. 208 Lichtjahren Entfernung. Er ist am Ende der Hauptreihenphase angelangt und fusioniert noch Wasserstoff zu Helium.

Albali wird als ein variabler Stern eingestuft. Bis heute ist nicht geklärt, ob Albali einen Begleiter besitzt oder von einem Ring aus Material wie Saturn umkreist wird, der seine visuelle Helligkeit verringert.

Er besitzt die ca. 2,8-fache Masse und den ca. 4,2-fachen Radius unserer Sonne.

Albali leuchtet mit der ca. 145-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 9.530 Kelvin.

Er zeigt eine visuelle Helligkeit von ca. 3,77 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 0,46 mag. Seine Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 70 km/s und er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 16 km/s von uns.

Sein Alter wird auf ca. 240 Mio. Jahre geschätzt.

5. Sadachbia (γ – Gamma Aquarii, 48 Aquarri HD 212061)

Sadachbia ist ein Doppelsternsystem in ca. 164 Lichtjahren Entfernung.

Dabei wird Gamma A von Gamma B in einer Entfernung von ca. 0,4 AE mit einer Umlaufzeit von ca. 58 Tagen umkreist. Über Gamma B ist nichts bekannt.

In einer Sichtlinie zu dem Doppelsternsystem steht noch ein weiterer Stern mit einer visuellen Helligkeit von ca. 12 mag. Er steht jedoch in keiner Verbindung zu Sadachbia.

Gamma A ist ein weiß-leuchtender Stern der Spektralklasse A0V. Als Hauptreihenstern befindet er sich noch mitten in der Fusion von Wasserstoff zu Helium.

Sadachbia A ist ein möglicher sogenannter Lambda-Bootis-Stern (LB-Stern). Der Stern Lambda Bootis im Sternbild Bärenhüter, ist der Namensgeber der Lambda Bootis Sterne.

Ein Lambda-Bootis-Stern (LB-Stern) ist eine Unterklasse vom Typ der pekulären (eigentümlichen) Sterne. Diese Sterne zeigen zumindest in den oberflächennahen Schichten ihrer Sternenatmosphäre eine ungewöhnliche Metallhäufigkeit.

In den Oberflächenschichten der LB-Sterne wird aber nur ein geringer Anteil der sogenannten „iron-peak“-Elementen (ein Maß für den Anteil der besonders stabilen Elemente in der Nähe von Eisen) gemessen. Die Elemente C, N, O und S zeigen sich dagegen vermehrt.

Es gibt verschiedene Annahmen für die unterschiedliche chemische Zusammensetzung in der Photosphäre der LB-Sterne:

- Eine Möglichkeit wäre die atmosphärische Diffusion.

Im Rahmen der Diffusion werden die verschiedenen Schichten eines LB-Sterns durchmischt. So wandern die Elemente vom Inneren des Sterns nach außen zur Oberfläche. Von dort gelangen dann die Elemente in die Atmosphäre des LB-Sterns.

- Eine weitere Möglichkeit wäre die Akkretion der Interstellaren Materie mittels einer Akkretionsscheibe um den Stern.

Bei der Akkretion nimmt der LB-Stern Material von seiner Umgebung auf. Das kann durch die Gravitationskräfte des Sterns geschehen. Dabei wird das restliche noch vorhandene interstellare Material der Sternenwolke, aus dem der Lamba-Bootis Stern entstanden ist, vom Stern vereinnahmt.

In einer Akkretionsscheibe besteht das Material aus Staub und Gas. Diese Scheibe befindet sich in der Umlaufbahn des Sterns, wie die Ringe des Planeten Jupiters.

Nach heutigem Kenntnisstand kommt dürfte bei den meisten LB-Sternen die unterschiedliche Zusammensetzung der Photosphäre durch die Akkretion zustande kommen.

Sadachbia A ist von einer Gasscheibe umgeben, die nur eine sehr geringe Metallizität besitzt. Für die geringe Metallizität gibt es bei LB-Sternen zur Zeit zwei Theorien.

Sadachbia besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 3,85 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,36 mag. Seine Oberflächentemperatur beträgt ca. 10.900 Kelvin und er weist die ca. 62-fache Leuchtkraft unserer Sonne auf.

Sadachbia zeigt die ca. 3-fache Masse und den ca. 2,35-fachen Radius der Sonne. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 80 km/s und entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 15 km/s von uns.

Visuelle in einer Linie zu dem Doppelsternsystem steht noch der Stern UCAC2 31430071. Aufgrund der sehr weiten Entfernung (ca. 5.950 Lichtjahre) sind die Angaben über den Stern mit großen Unsicherheiten behaftet. Es wird angenommen, dass er den ca. 9,4-fachen Radius und die ca. 48-fache Leuchtkraft unserer Sonne besitzt. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.000 Kelvin.

6. Seat (π - Pi Aquarii, 52 Aquarii, HD 212571)

Seat ist ein Doppelsternsystem in ca. 780 Lichtjahren Entfernung.

Dabei wird Pi A von seinem Begleiter Pi B mit einer Umlaufzeit von ca. 84,1 Tagen in einer Entfernung von ca. 0,96 AE umrundet.

Das Sternensystem kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 4,0 km/s auf uns zu.

Pi A ist ein weiß-blau leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse B1Ve. Er ist ein sogenannter „Be“-Stern und wird aufgrund visueller Helligkeitsschwankungen verdächtigt ein variabler Stern vom Typ „Gamma Cassiopeiae“ zu sein.

Diese Sterne sind nach dem Stern Gamma Cassiopeiae benannt. Dabei handelt sich um eine Unterklasse der sogenannten „Eruptiver Veränderlicher“.

Bei den eruptiven veränderlichen Sternen ändert sich die Helligkeit nicht in einer bestimmten Periode, sondern unvermittelt (abrupt).

Die Gamma-Cass-Sterne sind wiederum eine Untergruppe der „Be“-Sterne. Ein Be-Stern wird in die Leuchtkraftklasse V, IV oder III eingestuft. Die Buchstaben „Be“ bedeuten, es handelt sich um einen Stern der Spektralklasse „B“ und das „e“ steht für „emission lines“. Be-Sterne sind Sterne in einem früheren Stadium der Sternenentwicklung.

Die Helligkeitsveränderungen bei den eruptiv Veränderlichen können verschiedene Gründen haben.

Die Gamma-Cas-Sterne sind sehr schnell rotierende Riesensterne. Sie zeigen dabei einen Materialabfluss durch Eruptionen, vergleichbar mit einem Vulkanausbruch bei uns auf der Erde. Dieses Material bildet um den Stern einen zirkumstellaren Ring aus Gas und Materie in Äquatornähe.

Gleichzeitig wird aus dem Ring wieder Material auf den Stern zurückgeführt. Es findet also eine Absorption und Re-Emission von ausgestoßener Materie statt, was es schwierig macht die Atmosphäre des Sterns zu bestimmen.

Der Ring um Pi A befindet sich in einer Entfernung von ca. 65 Sonnenradien.

Pi A weist eine visuelle Helligkeit auf, die zwischen 4,45 und 4,71 mag liegt und sich in einem Zeitraum von ca. 83,8 Tagen +/- 0,8 Tagen verändert. Dies entspricht der Rotationsperiode von Pi B.

Daher wird angenommen, dass auch die Bedeckung von Pi B zu einer Helligkeitsveränderung führt. In wieweit sie dafür komplett verantwortlich ist, konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

Pi A besitzt die ca. 11-fache Masse und den ca. 6-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 27.100 Kelvin und er strahlt mit der ca. 7.300-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Pi A dreht sich mit einer sehr hohen Rotationsgeschwindigkeit von ca. 215 km/s und einer Rotationsdauer von einem Tag.

Pi B besitzt die ca. 2,3-fache Masse. Es wird angenommen, dass er ein Hauptreihenstern der Spektralklasse A oder F ist.

Pi Aquarii ist ein sehr enges Sternensystem. Dabei hat Pi A einen der höchsten bekannten Massenverluste zu verzeichnen. Er verliert pro Jahr zwei Milliardstel seiner Sonnenmasse. Das ist der ca. 100.000-fache Masseverlust unserer Sonne.

Sonnenwinde mit Geschwindigkeit von bis zu 1.500 km/s sorgen dafür, dass die verlorene Sternenmasse um den Stern kreisen und zusätzlich für visuelle Helligkeitsschwankungen verantwortlich sind.

Ein Teil der Masse wird auch von Pi B aufgenommen. Sterne wie Pi Aquarii sind für ihre extremen Zustände bekannt und daher auch immer interessant für Beobachtungen.

Das Alter des Doppelsternsystems wird auf etwa 10 Mio. Jahre geschätzt.

7. η - Eta Aquarii (62 Aquarii, HD 213998)

Eta Aquarii ist ein weiß leuchtender Unterriese der Spektralklasse B9IV-Vn in ca. 168 Lichtjahren Entfernung. Er befindet sich noch mitten in der Fusion von Wasserstoff zu Helium.

Sterne der Spektralklasse B sind sehr heiße Sterne, da sie ihren Wasserstoff sehr schnell fusionieren. Sie sind zwar selten, aufgrund ihrer Leuchtkraft werden aber ein Drittel der hellsten Sterne am Nachthimmel der Spektralklasse B zugerechnet.

Den größten Teil ihrer Strahlung senden sie aufgrund ihrer hohen Temperaturen im ultravioletten Bereich aus. Diese hochenergetische Strahlung reicht ab der Spektralklasse B2 aus, um das Leuchten von Emissionsnebeln anzuregen.

Als Stern der kurz vor den Unterriesen-Stadium steht, weist Eta Aquarii eine höhere Leuchtkraft (IV-V) als ein Zwergstern der gleichen Spektralklasse auf. Eta-Aquarii strahlt mit der ca. 91-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 11.200 Kelvin.

Der Buchstabe „n“ bezeichnet Eta als nebulous. Das deutet in seinen Spektrallinien auf „diffuse Linien“ und im allgemeinen auf eine sehr hohe Rotationsgeschwindigkeit des Sterns hin.

Eta-Aquarii dreht sich mit der sehr hohen Rotationsgeschwindigkeit von ca. 291 km/s. Dadurch hat der Stern einen abgeflachten Pol und einen ca. 24% größeren Radius am Äquator gegenüber dem Pol. Seine Rotationsdauer beträgt ca. 11 Stunden.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit tritt bei Eta der sogenannte Doppler-Effekt auf. Dadurch verschieben sich die Spektrallinien. Gekennzeichnet wird das im Sternenspektrum mit dem Buchstaben n (diffuse „nebulous“ Linien).

Er besitzt die ca. 3-fache Masse und den ca. 2,9-fachen Radius unserer Sonne.

Eta Aquarii weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,04 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,48 mag auf. Er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 8 km/s.

Eta Aquarii befindet sich in der Nähe des Meteor-Schauers der Eta-Aquariiden, der im Mai als Sternschnuppen zu sehen ist. Die Eta-Aquariiden sind Teilchen, die vom Halleyschen Kometen stammen.

8. ζ - Zeta Aquarii (55 Aquarii, HD 213051 und HD 213052)

Zeta Aquarii ist ein Dreifach-Sternensystem in ca. 92 Lichtjahren Entfernung.

Zeta A ist ein Doppelsternsystem. Dabei wird Zeta Aa von Zeta Ab in einer Entfernung, die zur Zeit bei ca. 1,4 AE liegt, mit einer Umlaufzeit von ca. 26 Jahren umrundet. Die Umlaufbahn folgt keinem Kreis, sondern einer Ellipse mit einer hohen Exzentrizität von 0,87. Damit dürfte zur Zeit die nächste Annäherung stattfinden.

Das Doppelsternsystem Zeta wurde erst 2010 als solches identifiziert.

Das Doppelsternsystem Zeta A und der Stern Zeta B besitzen eine Umlaufzeit von ca. 587 Jahren, bei einer Exzentrizität von 0,42. Dabei beträgt die Entfernung zwischen Zeta A und Zeta B zwischen 95 AE und 210 AE.

Es wird spekuliert, dass Zeta Ab nicht im Sternensystem Zeta entstanden ist, sondern nur dort eingefangen wurde.

Das Sternensystem entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 24,9 km/s von uns. Es besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 3,65 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 1,15 mag.

Zeta Aa ist ein gelb-weiß leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse F2IV-V, der sich gerade zu einem Unterriesen entwickelt. Er steht am Ende der Fusion von Wasserstoff zu Helium.

Zeta Aa besitzt die ca. 1,4-fache Masse, den ca. 5,8-fachen Radius und die ca. 16-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.785 Kelvin und er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 62 km/s. Seine visuelle Helligkeit beträgt ca. 4,34 mag.

Sein Begleiter Zeta Ab ist wahrscheinlich ein Roter Zwergstern mit ca. 60% der Masse unserer Sonne und einer visuellen Helligkeit von ca. 11,3 mag.

Zeta B Aquarii ist ebenfalls ein gelb leuchtender Unterriese der Spektralklasse F2IV-V, der sich am Ende der Kern-Wasserstofffusion befindet. Er besitzt die ca. 1,4-fache Masse Radius und den ca. 2,3-fachen Radius unserer Sonne.

Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 7.080 Kelvin und er strahlt mit der ca. 11,2-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Seine visuelle Helligkeit beträgt ca. 4,49 mag und er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 56 km/s.

9. Hydor (λ - Lambda Aquarii, 73 Aquarii, HD 216386)

Hydor ist ein rot leuchtender Riesenstern der Spektralklasse M2.5IIIaFe-1 in ca. 390 Lichtjahren Entfernung.

Nachdem der Stern die Hertzsprung-Lücke verlassen hatte, begann Hydor mit der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff.

Diese Kernfusion kann nur bei Temperaturen von über 100 Mio. Kelvin stattfinden. Der Vorgang wird auch als Drei-Alpha-Prozess bezeichnet. Durch den äußerst rasch aufschaukelnden Prozess wird die Temperatur sehr schnell sehr hoch. Die explosionsartige Fusion von Helium im Drei-Alpha-Prozess wird auch Helium-Blitz genannt.

Sobald die Kerntemperatur genügend hoch war, wurde die Entartung des Kerns nach der Kernwasserstoff-Fusion wieder aufgehoben.

Dadurch, dass das Gas wieder „normal“ wurde und der herrschende Gasdruck wiederum temperaturabhängig ist, kam es zu einer heftigen Expansion des Sterns. Der Stern dehnte sich aus und sein Umfang wurde größer.

Die Hülle von Hydor war aber in der Lage den Ausbruch abzufangen. Es ist zu keiner Explosion des Sterns gekommen. Aber durch die Heftigkeit der Ausdehnung des Sterns wurden die äußeren kühleren Schichten abgeworfen. Dadurch gelangten Materie und Gaswolken ins All, die wiederum zum Beginn von neuen Sternen werden können.

Seit dem Ende der Helium-Kernfusion befindet sich nun ein entarteter, verdichteter Kern aus Kohlenstoff und Sauerstoff im Zentrum von Hydor. Das heißt die Masse im Kern ist so dicht, dass sich der Zustand nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt.

Der Kern ist von einer helium-brennenden Schale umgeben, der sich an die äußere wasserstoff-brennenden Schale anschließt.

Daran schließt sich dann eine sehr große Hülle mit Wasserstoff an. Diese Hülle wird vom Sterneninneren durch Konvektion (Austausch und Vermischung der einzelnen Schichten) durchgemischt.

Hydor ist ein sogenannter „Asymptotic Giant Branch“ (AGB-Stern), ein Roter Riese.

Ein AGB-Stern ist nach seiner Lage im Hertzsprung-Russel-Diagramm benannt. Dort befindet er sich einem Teil des Diagramms, in dem die weit entwickelten und kühlen Sterne vorkommen.

Durch die regelmäßige Durchmischung der einzelnen Regionen kommt es zu kernphysikalischen Prozessen, in denen ein Großteil alle bekannten Elemente entstehen. Diese Elemente werden im Rahmen der Konvektion an die Oberfläche des Sterns getragen.

Dort kühlt sich dann das Gas ab und aus den Elementen werden Moleküle. Dieses molekulare Gas kühlt sich dann weiter ab und wird dann zu kleinsten Staubteilchen. Diese nehmen das abgebende Licht des Sterns auf und werden dann durch den Sternenwind weggeblasen (Absorption des emittierenden Lichts des Sterns).

Hydor hat sich zu einem Roten Riesen aufgebläht. Durch die Ausdehnung haben die äußeren Gasschichten nur eine sehr geringe Dichte. Damit sind die Gasschichten nur noch durch eine schwache Gravitation an den Stern gebunden. Durch Sternenwinde werden die äußeren Gasschichten abgestoßen und bilden für einige Zeit einen planetarischen Nebel um den Stern.

Hydor besitzt den ca. 100-fachen Radius unserer Sonne, was etwa 0,5 AE entspricht, und die ca. 3,6 -fache Masse unserer Sonne. Aufgrund der geringen Masse wird er in naher Zukunft (nach astronomischen Zeiträumen) als weißer Zwergstern enden.

Hydor wird als ein sogenannter „Slow Irregular Variable“ eingestuft.

Ein Slow Irregluar Variable Star (SIV-Star) ist im Regelfall ein Riesenstern, der seine Helligkeit sehr langsam verändert. Diese verändert sich dabei in nur einem schwer zu ermittelndem Zeitraum. Manchmal kann auch keine Periode gemessen werden. Die SIV-Stara werden im „Allgemeinen Katalog der variablen Sterne“ (GCVS) in die Unterklassen L, Lb und Lc unterteilt.

Hydor ist ein Stern der Unterklasse Lb. Bei den L- und Lb-Sterne handelt es sich im Regelfall in der Entwicklung schon sehr weit fortgeschrittene Riesensterne der Spektralklassen K, M, C und S.

Hydor zeigt verschiedene Pulsationsperioden, bei denen sich die Helligkeit um ca. 0,1 mag ändert. Die einzelnen bisher bekannten Zeiträume der Variabilität betragen 24,5, 32,0 und 49,5 Tage.

Der Grund für die Pulsation der Sterne liegt am sogenannten „Kappa-Mechanismus“.

Der Kappa-Mechanismus ist ein Pulsationsprozess, der die Helligkeitsänderungen von pulsationsveränderlichen Sternen (Veränderliche Sterne) beschreibt.

Im Allgemeinen herrscht in einem Stern ein Kräftegleichgewicht. Das heißt, die Gravitationskraft, die den Stern zu kontrahieren versucht (und der Stern sich dadurch zusammenzieht), wird ausgeglichen durch den Strahlungsdruck, der durch die Kernfusion im Inneren entsteht und nach außen drückt. Der Stern befindet sich im Gleichgewicht aus Gravitation und Druck.

Abweichungen von diesem Gleichgewicht können dazu führen, dass der Stern pulsiert. Ist zum Beispiel der Radius des Sterns kleiner, als es dem Gleichgewichtszustand entsprechen würde, überwiegt der Strahlungsdruck; der Stern expandiert und vergrößert seinen Radius.

Wegen der sogenannten „Massenträgheit“ führt diese rücktreibende Kraft dazu, dass der Stern sich dabei über den Gleichgewichtspunkt hinaus ausdehnt.

Sobald der Strahlungsdruck nachlässt dominiert wieder die Gravitation und der Stern schrumpf wieder. Es entsteht also eine Oszillation (lat. für schwingen, schwanken, schaukeln). Der Stern dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen, er pulsiert.

Bei den meisten Sternen (wie z. B. auch der Sonne) sind diese Pulsationen allerdings sehr klein. Die Stärke der Pulsation hängt daher von der Art der rücktreibenden Kraft ab.

Der Kappa-Mechanismus erzeugt eine rücktreibende Kraft, die dazu führt, dass ein Stern pulsiert. Im Inneren eines Sterns wird durch Kernfusion Energie in Form von Gammastrahlung erzeugt.

Diese Energie wird allerdings nicht direkt vom Stern abgestrahlt:

Wegen der hohen Dichte im Sterninneren wird die Gammastrahlung auf ihrem Weg zur Oberfläche des Sterns vielfach gestreut. Diese teilweise Undurchlässigkeit der Sternenatmosphäre wird Opazität (lat. für Trübung, Beschattung) genannt und oft mit dem griechischen Buchstaben κ (kappa) bezeichnet.

Konstante Opazität bedeutet, dass die Gammastrahlung nicht nach außen dringen kann und im Stern verbleibt. Im Inneren eines Sterns ist die Opazität allerdings nicht konstant. Sie hängt vom Druck und der Temperatur ab und hat außerdem für jede Wellenlänge einen unterschiedlichen Wert. Nimmt nun die Opazität mit zunehmender Temperatur des Sternenmaterials zu, können daraus Pulsationen entstehen. Der Kappa-Mechanismus lässt sich dann folgendermaßen beschreiben:

1. Schritt:

Das Material in einer Zone der Sternenatmosphäre, in der die Opazität (Undurchlässigkeit) mit steigender Temperatur zunimmt, wird durch äußere Störungen komprimiert, d. h. diese Schicht bewegt sich in Richtung des Zentrums des Sterns.

2. Schritt:

Durch die Kompression steigen Druck und Temperatur dieses Materials.

3. Schritt:

Durch die Erhöhung von Druck und Temperatur steigt die Opazität.

4. Schritt:

Durch die angestiegene Opazität dieser Schicht dringt nun weniger Strahlung aus dem Sterninneren nach außen; sie "staut" sich darunter.

5. Schritt:

Dadurch entsteht unterhalb der Schicht ein größerer Strahlungsdruck, der dazu führt, dass die Schicht sich nun ausdehnt. Der Stern bläht sich auf.

6. Schritt:

Die sich ausdehnende Schicht wird nun kühler und der Druck sinkt. Der Stern zieht sich wieder zusammen, wodurch auch die Opazität wieder geringer wird. Jetzt kann die angestaute Strahlung schnell entweichen.

7. Schritt:

Durch das Entweichen der Strahlung nimmt der Druck unterhalb der Schicht ab, wodurch diese aufgrund der nun wieder stärkeren Gravitationskraft in Richtung des Sterneninneren komprimiert wird und der Zyklus von neuem beginnt.

Der oben beschriebene Prozess lässt sich qualitativ gut mit einer Dampfmaschine beschreiben, in der die Opazität einem Ventil entspricht. Sobald das Ventil geschlossen ist, hat der Druck keine Möglichkeit zu entweichen.

Bei Hydor beträgt die Oberflächentemperatur von ca. 3.555 Kelvin und er strahlt mit der ca. 2.210-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Hydor besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 3,72 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 1,5 mag.

Der Stern kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 10,46 km/s auf uns zu.

10 τ - Tau Aquarii

Unter dem Namen Tau Aquarii verbergen sich die beiden Sterne τˡ - Tauˡ Aquarii und τ² - Tau² Aquarii. Sie stehen zwar visuell nahe beieinander, aber beide Sterne entwickeln sich selbständig und sind zu weit von einander entfernt, als dass sie physikalisch in einer Verbindung stehen.

Bei Tau Aquarii ist jedes Jahr um den 28. Juni herum der Tau-Aquariden Meteoriden-Schauer sichtbar.

10.1 τˡ - Tauˡ Aquarii (69 Aquarii, HD 215766)

Tau1 ist ein blau leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse B9V in ca. 320 Lichtjahren Entfernung.

Die Sterne der Spektralklasse B fusionieren sehr schnell ihren Wasserstoff zu Helium und gelten daher auch als extrem heiße Sterne.

Das Alter von Tau1 Aquarii wird auf rund 100 Mio. Jahre geschätzt. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 9.680 Kelvin und er strahlt mit der ca. 53-fachen Helligkeit unserer Sonne.

Er besitzt die ca. 2,5-fache Masse und den ca. 1,94-fachen Radius unserer Sonne.

Es wird angenommen, dass der Stern Tau1 von 2 Ringen umgeben ist, in denen sich Staub und kleinere Asteroiden befinden. Nach den gängigen Standartmodellen besteht der äußere Ring aus Staub und Material bei einer Temperatur von max. 130 Kelvin. Der innere Ring besitzt eine Temperatur von ca. 190 Kelvin.

Wie die beiden Scheiben bei diesen Sternen miteinander zusammenhängen ist noch Gegenstand der Forschung. Hierzu gibt es unterschiedliche Theorien.

Tau 1 besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 5,66 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,74 mag. Er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 15 km/s.

10.2 τ² Tau² Aquarii (71 Aquarii, HD 216032)

Der Stern Tau2 ist ein orangefarbener Roter Riesenstern der Spektralklasse M0III in ca. 318 Lichtjahren Entfernung.

Er besitzt den ca. 53-fachen Radius und die ca. 615-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.000 Kelvin.

Tau 2 hat eine visuelle Helligkeit von ca. 4,042 mag und eine absolute Helligkeit von – 1,28 mag.

Er entfernt sich mit einer radialen Geschwindigkeit von ca. 1,0 km/s.

11. Skat (δ - Delta Aquarii, 76 Aquarii, HD 216627)

Skat ist ein Doppelsternsystem in ca. 160 Lichtjahren Entfernung.

Dabei wird Delta A von Delta B in einer Entfernung von weniger als 2 AE mit einer Umlaufzeit von ca. 483 Tagen umrundet. Er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 18 km/s.

Delta A ist ein weiß leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse A3Vp. Er ist noch mitten in der Fusion von Wasserstoff zu Helium. Der Buchstabe „p“ deutet auf eine besondere Linienintensität der einzelnen Elemente und weitere Besonderheiten in der Atmosphäre von Delta A hin.

Delta A wird daher auch als ein sogenannter „Ap-Stern“ eingestuft.

Die Ap-Sterne sind chemisch eigenartige Sterne (das "p" steht für peculiar (eigenartig)) der Spektralklasse A.

Sie zeigen eine erhöhte Konzentration von Metallen wie Strontium, Chrom, Mangan und einiger seltener Erden. Ihre Rotation ist langsamer, als die normalerweise bei Sternen der Spektralklasse A üblich. Sie besitzen auch ein größeres Magnetfeld.

Die Ap-Sterne sind heiße Sterne mit einer Oberflächentemperatur im Bereich von rund 10.000 Kelvin.

Sie sind oftmals pulsierende veränderliche Sterne mit einer kaum wahrnehmbaren Helligkeitsveränderung die im Bereich von 5 bis 20 Minuten liegen. Diese Sterne werden auch als „rapidly oscillating Ap stars“ (roAP-Sterne) bezeichnet. roAp-Sterne kommen nur in einem Temperaturbereich von 6.400 bis 8.400 Kelvin vor.

Sein Alter wird auf ca. 500 Mio. Jahre geschätzt.

Er weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,25 mag und eine absolute Helligkeit von ca. -0,17 mag auf.

Skat besitzt die ca. 2,5-fache Masse und den ca. 2,4-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächentemperatur beträgt ca. 9.000 Kelvin und er hat die ca. 26-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

Skat dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 81 km/s und er hat eine Umlaufzeit von ca. 2,9 Tagen.

Delta B ist wahrscheinlich ein Hauptreihenstern der Spektralklasse G5V.

Skat ist derselbe Sternentyp wie fünf Sterne des Großen Wagens im Sternbild der Großen Bärin. Daher wird angenommen, dass er aus der gleichen Gruppe stammt, aus der diese Sterne hervorgegangen sind.

12. 88 Aquarii (HD 218594)

HD 218594 ist ein orange leuchtender Roter Riesenstern der Spektralklasse K1III in ca. 271 Lichtjahren Entfernung. Er befindet sich mitten in der Fusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff.

Seine Oberflächentemperatur beträgt ca. 4.430 Kelvin. HD 218594 besitzt den ca. 29-fachen Radius und die ca. 82-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

Er befindet sich zur Zeit in einer ruhigen Phase seiner Sternenentwicklung. Diese endet, wenn HD 218594 sein Helium komplett zu Kohlenstoff umgewandelt hat und zu seinem roten Riesen der Spektralklasse M anschwillt.

HD 218594 weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,7 mag. und eine absolute Helligkeit von ca. – 0,6 mag auf.

Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 21,1 km auf uns zu.

13. 98 Aquarii (HD 220321)

HD 220321 ist ein orange-rot leuchtender Riesenstern der Spektralklasse K1III in ca. 163 Lichtjahren Entfernung. Er befindet sich mitten in der Fusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff.

HD 220321 besitzt die ca. 2,1-fache Masse und den ca. 15,2-fachen Radius unserer Sonne.

Die Oberflächentemperatur von HD 220321 beträgt ca. 4.540 Kelvin und er strahlt mit der ca. 88-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

HD 220321 weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,97 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,47 mag auf. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 6,5 km/s auf uns zu.

14. 97 Aquarii (HD 220278)

HD 220278 ist ein Doppelsternsystem in ca. 210 Lichtjahren Entfernung.

Dabei besitzen HD 220278 A und B eine Umlaufzeit von ca. 64,62 Jahren bei einer Exzentrizität der Umlaufbahn von 0,14.

Das Doppelsternsystem besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 5,19 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,19 mag. Es kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 12 km/s auf uns zu.

HD 220278 A ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse A2V. Er weist eine visuelle Helligkeit von ca. 5,59 mag auf und dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 175 km/s.

Er wird als sogenannter Lambda-Bootis-Stern eingestuft. Diese Sterne zeigen zumindest in der oberflächennahen Schicht ihrer Sternenatmosphäre eine ungewöhnliche Metallhäufigkeit.

HD 220278 B ist ebenfalls ein Hauptreihenstern der Spektralklasse A7V mit einer visuellen Helligkeit von ca. 6,72 mag.

15. 94 Auqarii (HD 219834)

HD 219834 ist ein Dreifach-Sternensystem in ca. 73 Lichtjahren Entfernung.

HD 219834 Aa und Ab besitzen eine Umlaufzeit von ca. 6,321 Jahren bei einer Exzentrizität von 0,173. Dabei sind die beiden Sterne durchschnittlich ca. 4,21 AE von einander entfernt.

Das Doppelsternsystem A besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 5,19 mag.

Über die Entfernung des Doppelsternsystem HD 219834A zum Stern HD 219834B sowie die Umlaufzeit ist nichts bekannt.

Das Sternensystem HD 219834 entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 17,6 km/s.

HD 219834 Aa ist eine Hauptreihenstern der Spektralklasse G8.5V. Er steht wahrscheinlich am Ende der Fusion von Wasserstoff zu Helium und befindet sich auf dem Weg zu einem Unterriesen.

HD 219834A besitzt die ca. 1,07-fache Masse, den etwa zweifachen Radius und die ca. 4-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.460 Kelvin.

Er besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 3,52 mag.

HD 219834 Ab ist ein Zwergstern der Spektralklasse K2V. Er besitzt ca. 80% der Masse unserer Sonne und weist eine visuelle Helligkeit von ca. 6,52 mag auf.

HD 219834 B ist ebenfalls ein Zwergstern der Spektralklasse K2V. Er zeigt eine visuelle Helligkeit von ca. 7,52 mag. HD 219834 B dreht sich mit einer Rotationsdauer von 43 Tagen. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.136 Kelvin und er strahlt mit 47% der Leuchtkraft unserer Sonne. Er besitzt ca. 80% der Masse unserer Sonne.

16 ψ Psi Aquarii

Unter den Name Psi Aquarii verbergen Sie 2 Sternensystem und ein Stern. Sie können am Nachthimmel jeweils getrennt gesehen werden und sind physikalisch nicht miteinander verbunden.

16.1 ψ ˡ - Psi ˡ - Aquarii (91 Aquarii, HD 219449 und HD 219430)

Psi 1 ist ein Dreifach-Sternensystem in ca. 150 Lichtjahren Entfernung.

Das Doppelsternsystem Psi1BC und der Stern Psi1A sind ca. 2.300 AE von einander entfernt und besitzen eine Umlaufzeit von ca. 56.000 Jahren.

Im Doppelsternsystem Psi1BC umkreisen sich die beiden Sterne B und C nicht in einer runden, sondern in einer elliptischen Umlaufbahn. Die Entfernung zwischen den beiden Stern Psi 1B und Psi 1C beträgt dabei zwischen 12 AE und 31 AE. Sie haben dabei eine Umlaufzeit von ca. 84 Jahren.

Psi 1A wird in einer Entfernung von ca. 0,3 AE von einem Planeten mit einer Umlaufzeit von ca. 181 Tagen umkreist.

Das Sternensystem Psi1 Aquarii kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 25,5 km/s auf uns zu.

Psi 1A ist ein orange-leuchtender Roter Riesenstern der Spektralklasse K1III. Er befindet sich mitten in der Fusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff.

Psi 1A besitzt die ca. 1,74-fache Masse und den ca. 10-fachen Radius unserer Sonne.

Seine Oberflächentemperatur beträgt ca. 4.600 Kelvin und er strahlt mit der ca. 49-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.

Psi 1A weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,25 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,92 mag auf. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 2,9 km/s.

Der Planet Psi 1Ab besitzt mindestens die ca. 2,9-fache Masse des Planeten Jupiters. Das ist ca. die 921-fache Masse der Erde. Sein Radius wird auf ca. 55.000 km geschätzt. Unsere Erde weist einen Durchmesser von 12.756 km auf.

Der Exoplanet befindet sich in einer Entfernung von mindestens 0,3 AE. Seine Oberflächentemperatur wird auf 930 Grad Celsius geschätzt und die Atmosphäre des Planeten besteht vermutlich aus Alkaliwolken. Damit handelt es sich um keinen habitablen (für uns bewohnbaren) Planeten.

Über das Doppel-Sternsystem Psi 1BC (HD 219430) mit einer visuellen Helligkeit von ca. 9,48 mag ist nicht viel bekannt.

Psi -1B ist Zwergstern der Spektralklasse K1V mit einer visuellen Helligkeit von ca. 10,5 mag. Psi 1C besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 10.70 mag und ist ebenfalls eine Zwergstern der Spektralklasse K2V.

Das Doppelsternsystem CCDM J23159-0905DE liegt in einer visuellen Sichtlinie von Psi A, aber ist mit dem Sternsystem nicht verbunden.

16.2 ψ ² - Psi ² Aquarii (93 Aquarii, HD 219688)

Psi 2 Aquarii ist ein Stern der Spektralklasse B5Vn in ca. 400 Lichtjahren Entfernung.

Er ist ein sogenannter „Lamba Eridani Variable“(LEV-Stern).

Die LEV-Sterne sind benannt nach dem Stern Lamba Eridani. Sie verändern ihre Helligkeit nur im Bereich von wenigen hundertstel mag. Die Zeiträume liegen dabei zwischen 0,5 und 2 Tagen. DieLEV-Sterne sind eine Unterklasse der sogenannten „Be-Sterne“.

Die Helligkeitsveränderungen der LEV-Sterne können verschiedene Gründe haben, wie Pulsationen des Sterns, eine rotierende Scheibe um den Stern oder auch in der Rotation des Sterns selbst liegen.

Da die LEV-Sterne sehr selten sind, ist noch nicht vieles über sie bekannt und sie werden oftmals auch in eine andere Sternenklasse eingeordnet.

Psi 2 weist einen Pulsationszyklus von 1,073 Tagen mit einer Helligkeitsveränderung von 0,024 mag auf.

Der Zusatz „n“ (für nebulous (diffuse Linien)) deutet auf eine beträchtliche Rotation des Sterns hin. Psi 2 dreht sich mit der hohen Rotationsgeschwindigkeit von ca. 341 km/s.

Als Stern der Spektralklasse B fusioniert Psi 2 sehr schnell seinen Wasserstoff zu Helium. Der hat daher eine Oberflächentemperatur von ca. 15.212 Kelvin und die ca. 565-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

Psi 2 weist eine durchschnittliche visuelle Helligkeit von ca. 4,40 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 1,04 mag. Er besitzt den ca. 4,6-fachen Radius unserer Sonne.

16.3 ψ ³ - Psi ³ Aquarii (95 Aquarii, HD 219832)

Psi 3 Aquarii ist ein Doppelsternsystem in ca. 262 Lichtjahren Entfernung.

Über die Entfernung von Psi3A zu Psi3B und ihre Umlaufzeit ist nichts bekannt. Das Doppelsternsystem kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 10 km/s auf uns zu.

Psi3A ist eine blau-weiß leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse A0V. Sein Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 9.840 Kelvin. Er besitzt den ca. 2,5-fachen Radius und die ca. 70-fache Leuchtkraft unserer Sonne.

Sein Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 144 km/s.

Psi3A weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,98 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,47 mag.

Psi3B besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 11 mag. Er gilt auch als Verursacher eine Quelle von hoher Röntgenstrahlung.